mardi, 20 mars 2012

Il était une fois ...

Aujourd'hui 20 mars, c'est à la fois le printemps et la journée mondiale du conte. Une occasion de mêler les deux en évoquant Georges Sand qui, grand-mère attentive à Aurore et Gabrielle, pour lesquelles elle écrira Les Contes d’une grand-mère. Au nombre de treize, ils vont au-delà du simple divertissement.

Aujourd'hui 20 mars, c'est à la fois le printemps et la journée mondiale du conte. Une occasion de mêler les deux en évoquant Georges Sand qui, grand-mère attentive à Aurore et Gabrielle, pour lesquelles elle écrira Les Contes d’une grand-mère. Au nombre de treize, ils vont au-delà du simple divertissement.

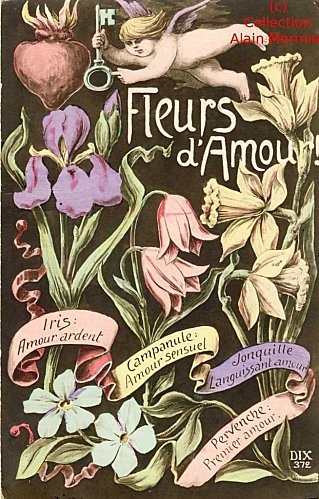

Et puisque le printemps est synonyme de la vie qui revient dans nos jardins, l'apparition des fleurs et des fleurs Pourquoi ne pas choisir d'écouter "Ce que disent les fleurs" ? On pourrait penser qu'elles nous parlent d'amour ... eh bien on se trompe ! Ah, la jalousie ...

~~~~

Quand j'étais enfant, ma chère Aurore, j'étais très tourmentée de ne pouvoir saisir ce que les fleurs se disaient entre elles. Mon professeur de botanique m'assurait qu'elles ne disaient rien ; soit qu'il fût sourd, soit qu'il ne voulût pas me dire la vérité, il jurait qu'elles ne disaient rien du tout.

Je savais bien le contraire. Je les entendais babiller confusément, surtout à la rosée du soir ; mais elles parlaient trop bas pour que je pusse distinguer leurs paroles ; et puis elles étaient méfiantes, et, quand je passais près des plates-bandes du jardin ou sur le sentier du pré, elles s'avertissaient par une espèce de psitt, qui courait de l'une à l'autre. C'était comme si l'on eût dit sur toute la ligne : «Attention, taisons-nous ! voilà l'enfant curieux qui nous écoute».

Je m'y obstinai. Je m'exerçai à marcher si doucement, sans frôler le plus petit brin d'herbe, qu'elles ne m'entendirent plus et que je pus m'avancer tout près, tout près ; alors, en me baissant sous l'ombre des arbres pour qu'elles ne vissent pas la mienne, je saisis enfin des paroles articulées.

Il fallait beaucoup d'attention ; c'était de si petites voix, si douces, si fines, que la moindre brise les emportait et que le bourdonnement des sphinx et des noctuelles les couvrait absolument.

Je ne sais pas quelle langue elles parlaient. Ce n'était ni le français, ni le latin qu'on m'apprenait alors ; mais il se trouva que je comprenais fort bien. Il me sembla même que je comprenais mieux ce langage que tout ce que j'avais entendu jusqu'alors.

Je ne sais pas quelle langue elles parlaient. Ce n'était ni le français, ni le latin qu'on m'apprenait alors ; mais il se trouva que je comprenais fort bien. Il me sembla même que je comprenais mieux ce langage que tout ce que j'avais entendu jusqu'alors.

Un soir, je réussis à me coucher sur le sable et à ne plus rien perdre de ce qui se disait auprès de moi dans un coin bien abrité du parterre. Comme tout le monde parlait dans tout le jardin, il ne fallait pas s'amuser à vouloir surprendre plus d'un secret en une fois. Je me tins donc là bien tranquille, et voici ce que j'entendis dans les coquelicots :

- Mesdames et messieurs, il est temps d'en finir avec cette platitude. Toutes les plantes sont également nobles ; notre famille ne le cède à aucune autre, et, accepte qui voudra la royauté de la rose, je déclare que j'en ai assez et que je ne reconnais à personne le droit de se dire mieux né et plus titré que moi.

A quoi les marguerites répondirent toutes ensemble que l'orateur coquelicot avait raison. Une d'elles, qui était plus grande que les autres et fort belle, demanda la parole et dit :

- Je n'ai jamais compris les grands airs que prend la famille des roses. En quoi, je vous le demande, une rose est-elle plus jolie et mieux faite que moi ? La nature et l'art se sont entendus pour multiplier le nombre de nos pétales et l'éclat de nos couleurs. Nous sommes même beaucoup plus riches, car la plus belle rose n'a guère plus de deux cents pétales et nous en avons jusqu'à cinq cents. Quant aux couleurs, nous avons le violet et presque le bleu pur que la rose ne trouvera jamais.

- Moi, dit un grand pied d'alouette vivace, moi le prince Delphinium, j'ai l'azur des cieux dans ma corolle, et mes nombreux parents ont toutes les nuances du rose. La prétendue reine des fleurs a donc beaucoup à nous envier, et, quant à son parfum si vanté...

- Ne parlez pas de cela, reprit vivement le coquelicot. Les hâbleries du parfum me portent sur les nerfs. Qu'est-ce, je vous prie, que le parfum ? Une convention établie par les jardiniers et les papillons. Moi, je trouve que la rose sent mauvais et que c'est moi qui embaume.

- Nous ne sentons rien, dit la marguerite, et je crois que par là nous faisons preuve de tenue et de bon goût. Les odeurs sont des indiscrétions ou des vanteries. Une plante qui se respecte ne s'annonce point par des émanations. Sa beauté doit lui suffire.

- Je ne suis pas de votre avis, s'écria un gros pavot qui sentait très fort. Les odeurs annoncent l'esprit et la santé.

Les rires couvrirent la voix du gros pavot. Les oeillets s'en tenaient les côtes et les résédas se pâmaient. Mais, au lieu de se fâcher, il se remit à critiquer la forme et la couleur de la rose qui ne pouvait répondre ; tous les rosiers venaient d'être taillés et les pousses remontantes n'avaient encore que de petits boutons bien serrés dans leurs langes verts. Une pensée fort richement vêtue critiqua amèrement les fleurs doubles, et, comme celles-ci étaient en majorité dans le parterre, on commença à se fâcher. Mais il y avait tant de jalousie contre la rose, qu'on se réconcilia pour la railler et la dénigrer. La pensée eut même du succès quand elle compara la rose à un gros chou pommé, donnant la préférence à celui-ci à cause de sa taille et de son utilité. Les sottises que j'entendais m'exaspérèrent et, tout à coup, parlant leur langue :

- Taisez-vous, m'écriai-je en donnant un coup de pied à ces sottes fleurs. Vous ne dites rien qui vaille. Moi qui m'imaginais entendre ici des merveilles de poésie, quelle déception vous me causez avec vos rivalités, vos vanités et votre basse envie !

Il se fit un profond silence et je sortis du parterre.

- Voyons donc, me disais-je, si les plantes rustiques ont plus de bon sens que ces péronnelles cultivées, qui en recevant de nous une beauté d'emprunt, semblent avoir pris nos préjugés et nos travers.

Je me glissai dans l'ombre de la haie touffue, me dirigeant vers la prairie ; je voulais savoir si les spirées qu'on appelle reine des prés avaient aussi de l'orgueil et de l'envie. Mais je m'arrêtai auprès d'un grand églantier dont toutes les fleurs parlaient ensemble.

- Tâchons de savoir, pensai-je, si la rose sauvage dénigre la rose à cent feuilles et méprise la rose pompon.

Il faut vous dire que, dans mon enfance, on n'avait pas créé toutes ces variétés de roses que les jardiniers savants ont réussi à produire depuis, par la greffe et les semis. La nature n'en était pas plus pauvre pour cela. Nos buissons étaient remplis de variétés nombreuses de roses à l'état rustique : la canina, ainsi nommée parce qu'on la croyait un remède contre la morsure des chiens enragés ; la rose canelle, la musquée, la rubiginosa ou rouillée, qui est une des plus jolies ; la rose pimprenelle, la tomentosa ou cotonneuse, la rose alpine, etc., etc. Puis, dans les jardins nous avions des espèces charmantes à peu près perdues aujourd'hui, une panachée rouge et blanc qui n'était pas très fournie en pétales, mais qui montrait sa couronne d'étamines d'un beau jaune vif et qui avait le parfum de la bergamotte. Elle était rustique au possible, ne craignant ni les étés secs ni les hivers rudes ; la rose pompon, grand et petit modèle, qui est devenue excessivement rare ; la petite rose de mai, la plus précoce et peut-être la plus parfumée de toutes, qu'on demanderait en vain aujourd'hui dans le commerce, la rose de Damas ou de Provins que nous savions utiliser et qu'on est obligé, à présent, de demander au midi de la France ; enfin, la rose à cent feuilles ou, pour mieux dire, à cent pétales, dont la patrie est inconnue et que l'on attribue généralement à la culture.

Il faut vous dire que, dans mon enfance, on n'avait pas créé toutes ces variétés de roses que les jardiniers savants ont réussi à produire depuis, par la greffe et les semis. La nature n'en était pas plus pauvre pour cela. Nos buissons étaient remplis de variétés nombreuses de roses à l'état rustique : la canina, ainsi nommée parce qu'on la croyait un remède contre la morsure des chiens enragés ; la rose canelle, la musquée, la rubiginosa ou rouillée, qui est une des plus jolies ; la rose pimprenelle, la tomentosa ou cotonneuse, la rose alpine, etc., etc. Puis, dans les jardins nous avions des espèces charmantes à peu près perdues aujourd'hui, une panachée rouge et blanc qui n'était pas très fournie en pétales, mais qui montrait sa couronne d'étamines d'un beau jaune vif et qui avait le parfum de la bergamotte. Elle était rustique au possible, ne craignant ni les étés secs ni les hivers rudes ; la rose pompon, grand et petit modèle, qui est devenue excessivement rare ; la petite rose de mai, la plus précoce et peut-être la plus parfumée de toutes, qu'on demanderait en vain aujourd'hui dans le commerce, la rose de Damas ou de Provins que nous savions utiliser et qu'on est obligé, à présent, de demander au midi de la France ; enfin, la rose à cent feuilles ou, pour mieux dire, à cent pétales, dont la patrie est inconnue et que l'on attribue généralement à la culture.

C'est cette rose centifolia qui était alors, pour moi comme pour tout le monde, l'idéal de la rose, et je n'étais pas persuadée, comme l'était mon précepteur, qu'elle fût un monstre dû à la science des jardiniers. Je lisais dans mes poètes que la rose était de toute antiquité le type de la beauté et du parfum. A coup sûr, ils ne connaissaient pas nos roses thé qui ne sentent plus la rose, et toutes ces variétés charmantes qui, de nos jours, ont diversifié à l'infini, mais en l'altérant essentiellement, le vrai type de la rose. On m'enseignait alors la botanique. Je n'y mordais qu'à ma façon. J'avais l'odorat fin et je voulais que le parfum fût un des caractères essentiels de la plante ; mon professeur, qui prenait du tabac, ne m'accordait pas ce critérium de classification. Il ne sentait plus que le tabac, et, quand il flairait une autre plante, il lui communiquait des propriétés sternutatoires tout à fait avilissantes. J'écoutai donc de toutes mes oreilles ce que disaient les églantiers au-dessus de ma tête, car, dès les premiers mots que je pus saisir, je vis qu'ils parlaient des origines de la rose.

- Reste ici, doux zéphyr, disaient-ils, nous sommes fleuris. Les belles roses du parterre dorment encore dans leurs boutons verts. Vois, nous sommes fraîches et riantes, et, si tu nous berces un peu, nous allons répandre des parfums aussi suaves que ceux de notre illustre reine.

J'entendis alors le zéphyr qui disait :

- Taisez-vous, vous n'êtes que des enfants du Nord. Je veux bien causer un instant avec vous, mais n'ayez pas l'orgueil de vous égaler à la reine des fleurs.

- Cher zéphyr, nous la respectons et nous l'adorons, répondirent les fleurs de l'églantier ; nous savons comme les autres fleurs du jardin en sont jalouses. Elles prétendent qu'elle n'est rien de plus que nous, qu'elle est fille de l'églantier et ne doit sa beauté qu'à la greffe et à la culture. Nous sommes des ignorantes et ne savons pas répondre. Dis-nous, toi qui es plus ancien que nous sur la terre, si tu connais la véritable origine de la rose.

- Je vous la dirai, car c'est ma propre histoire ; écoutez-la, et ne l'oubliez jamais.

Et le zéphyr raconta ceci :

- Au temps où les êtres et les choses de l'univers parlaient encore la langue des dieux, j'étais le fils aîné du roi des orages. Mes ailes noires touchaient les deux extrémités des plus vastes horizons, ma chevelure immense s'emmêlait aux nuages. Mon aspect était épouvantable et sublime, j'avais le pouvoir de rassembler les nuées du couchant et de les étendre comme un voile impénétrable entre la terre et le soleil.

» Longtemps je régnai avec mon père et mes frères sur la planète inféconde. Notre mission était de détruire et de bouleverser. Mes frères et moi, déchaînés sur tous les points de ce misérable petit monde, nous semblions ne devoir jamais permettre à la vie de paraître sur cette scorie informe que nous appelons aujourd'hui la terre des vivants. J'étais le plus robuste et le plus furieux de tous. Quand le roi mon père était las, il s'étendait sur le sommet des nuées et se reposait sur moi du soin de continuer l'oeuvre de l'implacable destruction. Mais, au sein de cette terre, inerte encore, s'agitait un esprit, une divinité puissante, l'esprit de la vie, qui voulait être, et qui, brisant les montagnes, comblant les mers, entassant les poussières, se mit un jour à surgir de toutes parts. Nos efforts redoublèrent et ne servirent qu'à hâter l'éclosion d'une foule d'êtres qui nous échappaient par leur petitesse ou nous résistaient par leur faiblesse même ; d'humbles plantes flexibles, de minces coquillages flottants prenaient place sur la croûte encore tiède de l'écorce terrestre, dans les limons, dans les eaux, dans les détritus de tout genre. Nous roulions en vain les flots furieux sur ces créations ébauchées. La vie naissait et apparaissait sans cesse sous des formes nouvelles, comme si le génie patient et inventif de la création eût résolu d'adapter les organes et les besoins de tous les êtres au milieu tourmenté que nous leur faisions.

» Nous commencions à nous lasser de cette résistance passive en apparence, irréductible en réalité. Nous détruisons des races entières d'êtres vivants, d'autres apparaissaient organisés pour nous subir sans mourir. Nous étions épuisés de rage. Nous nous retirâmes sur le sommet des nuées pour délibérer et demander à notre père des forces nouvelles.

» Pendant qu'il nous donnait de nouveaux ordres, la terre un instant délivrée de nos fureurs se couvrit de plantes innombrables où des myriades d'animaux, ingénieusement conformés dans leurs différents types, cherchèrent leur abri et leur nourriture dans d'immenses forêts ou sur les flancs de puissantes montagnes, ainsi que dans les eaux épurées de lacs immenses.

» - Allez, nous dit mon père, le roi des orages, voici la terre qui s'est parée comme une fiancée pour épouser le soleil. Mettez-vous entre eux. Entassez les nuées énormes, mugissez, et que votre souffle renverse les forêts, aplanisse les monts et déchaîne les mers. Allez, et ne revenez pas, tant qu'il y aura encore un être vivant, une plante debout sur cette arène maudite où la vie prétend s'établir en dépit de nous.

» Nous nous dispersâmes comme une semence de mort sur les deux hémisphères, et moi, fendant comme un aigle le rideau des nuages, je m'abattis sur les antiques contrées de l'extrême Orient, là où de profondes dépressions du haut plateau asiatique s'abaissant vers la mer sous un ciel de feu, font éclore, au sein d'une humidité énergique, les plantes gigantesques et les animaux redoutables. J'étais reposé des fatigues subies, je me sentais doué d'une force incommensurable, j'étais fier d'apporter le désordre et la mort à tous ces faibles qui semblaient me braver. D'un coup d'aile, je rasais toute une contrée ; d'un souffle, j'abattais toute une forêt, et je sentais en moi une joie aveugle, enivrée, la joie d'être plus fort que toutes les forces de la nature.

» Tout à coup un parfum passa en moi comme par une aspiration inconnue à mes organes, et, surpris d'une sensation si nouvelle, je m'arrêtai pour m'en rendre compte. Je vis alors pour la première fois un être qui était apparu sur la terre en mon absence, un être frais, délicat, imperceptible, la rose !

» Je fondis sur elle pour l'écraser. Elle plia, se coucha sur l'herbe et me dit :

» - Prends pitié ! je suis si belle et si douce ! respire-moi, tu m'épargneras.

» Je la respirai et une ivresse soudaine abattit ma fureur. Je me couchai sur l'herbe et je m'endormis auprès d'elle.

» Quand je m'éveillai, la rose s'était relevée et se balançait mollement, bercée par mon haleine apaisée.

» - Sois mon ami, me dit-elle. Ne me quitte plus. Quand tes ailes terribles sont pliées, je t'aime et te trouve beau. Sans doute tu es le roi de la forêt. Ton souffle adouci est un chant délicieux. Reste avec moi, ou prends-moi avec toi, afin que j'aille voir de plus près le soleil et les nuages.

» Je mis la rose dans mon sein et je m'envolai avec elle. Mais bientôt il me sembla qu'elle se flétrissait ; alanguie, elle ne pouvait plus me parler ; son parfum, cependant, continuait à me charmer, et moi, craignant de l'anéantir, je volais doucement, je caressais la cime des arbres, j'évitais le moindre choc. Je remontai ainsi avec précaution jusqu'au palais de nuées sombres où m'attendait mon père.

» - Que veux-tu ? me dit-il, et pourquoi as-tu laissé debout cette forêt que je vois encore sur les rivages de l'Inde ? Retourne l'exterminer au plus vite.

» - Oui, répondis-je en lui montrant la rose, mais laisse-moi te confier ce trésor que je veux sauver.

» - Sauver ! s'écria-t-il en rugissant de colère ; tu veux sauver quelque chose ?

» Et, d'un souffle, il arracha de ma main la rose, qui disparut dans l'espace en semant ses pétales flétries.

» Je m'élançai pour ressaisir au moins un vestige ; mais le roi, irrité et implacable, me saisit à mon tour, me coucha, la poitrine sur mon genou, et, avec violence, m'arracha mes ailes, dont les plumes allèrent dans l'espace rejoindre les feuilles dispersées de la rose.

» - Misérable enfant, me dit-il, tu as connu la pitié, tu n'es plus mon fils. Va-t'en rejoindre sur la terre le funeste esprit de la vie qui me brave, nous verrons s'il fera de toi quelque chose, à présent que, grâce à moi, tu n'es plus rien.

«Et, me lançant dans les abîmes du vide, il m'oublia à jamais.

» Je roulai jusqu'à la clairière et me trouvai anéanti à côté de la rose, plus riante et plus embaumée que jamais.

» - Quel est ce prodige ? Je te croyais morte et je te pleurais. As-tu le don de renaître après la mort ?

» - Oui, répondit-elle, comme toutes les créatures que l'esprit de vie féconde. Vois ces boutons qui m'environnent. Ce soir, j'aurai perdu mon éclat et je travaillerai à mon renouvellement, tandis que mes soeurs te charmeront de leur beauté et te verseront les parfums de leur journée de fête. Reste avec nous ; n'es-tu pas notre compagnon et notre ami ?

» J'étais si humilié de ma déchéance, que j'arrosais de mes larmes cette terre à laquelle je me sentais à jamais rivé. L'esprit de la vie sentit mes pleurs et s'en émut. Il m'apparut sous la forme d'un ange radieux et me dit :

» - Tu as connu la pitié, tu as eu pitié de la rose, je veux avoir pitié de toi. Ton père est puissant, mais je le suis plus que lui, car il peut détruire et, moi, je peux créer.

» En parlant ainsi, l'être brillant me toucha et mon corps devint celui d'un bel enfant avec un visage semblable au coloris de la rose. Des ailes de papillon sortirent de mes épaules et je me mis à voltiger avec délices.

» - Reste avec les fleurs, sous le frais abri des forêts, me dit la fée. A présent, ces dômes de verdure te cacheront et te protégeront. Plus tard, quand j'aurai vaincu la rage des éléments, tu pourras parcourir la terre, où tu seras béni par les hommes et chanté par les poètes. - Quant à toi, rose charmante qui, la première as su désarmer la fureur par la beauté, sois le signe de la future réconciliation des forces aujourd'hui ennemies de la nature. Tu seras aussi l'enseignement des races futures, car ces races civilisées voudront faire servir toutes choses à leurs besoins. Mes dons les plus précieux, la grâce, la douceur et la beauté risqueront de leur sembler d'une moindre valeur que la richesse et la force. Apprends-leur, aimable rose, que la plus grande et la plus légitime puissance est celle qui charme et réconcilie. Je te donne ici un titre que les siècles futurs n'oseront pas t'ôter. Je te proclame reine des fleurs ; les royautés que j'institue sont divines et n'ont qu'un moyen d'action, le charme.

» Depuis ce jour, j'ai vécu en paix avec le ciel, chéri des hommes, des animaux et des plantes ; ma libre et divine origine me laisse le choix de résider où il me plaît mais je suis trop l'ami de la terre et le serviteur de la vie à laquelle mon souffle bienfaisant contribue, pour quitter cette terre chérie où mon premier et éternel amour me retient. Oui mes chères petites, je suis le fidèle amant de la rose et par conséquent votre frère et votre ami».

- En ce cas, s'écrièrent toutes les petites roses de l'églantier, donne-nous le bal et réjouissons-nous en chantant les louanges de madame la reine, la rose à cent feuilles de l'Orient.

Le zéphyr agita ses jolies ailes et ce fut au-dessus de ma tête une danse effrénée, accompagnée de frôlements de branches et de claquement de feuilles en guise de timbales et de castagnettes : il arriva bien à quelques petites folles de déchirer leur robe de bal et de semer leurs pétales dans mes cheveux ; mais elles n'y firent pas attention et dansèrent de plus belle en chantant :

- Vive la belle rose dont la douceur a vaincu le fils des orages ! vive le bon zéphyr qui est resté l'ami des fleurs !

Quand je racontai à mon précepteur ce que j'avais entendu, il déclara que j'étais malade et qu'il fallait m'administrer un purgatif. Mais ma grand'mère m'en préserva en lui disant :

- Je vous plains si vous n'avez jamais entendu ce que disent les roses. Quant à moi, je regrette le temps où je l'entendais. C'est une faculté de l'enfance. Prenez garde de confondre les facultés avec les maladies

19:41 Publié dans litterature | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |

Facebook |

jeudi, 15 mars 2012

A la mi-carême

Le carnaval s'en va, les roses vont éclore ;

Sur les flancs des coteaux déjà court le gazon.

Cependant du plaisir la frileuse saison

Sous ses grelots légers rit et voltige encore,

Tandis que, soulevant les voiles de l'aurore,

Le Printemps inquiet paraît à l'horizon.

Du pauvre mois de mars il ne faut pas médire ;

Bien que le laboureur le craigne justement,

L'univers y renaît ; il est vrai que le vent,

La pluie et le soleil s'y disputent l'empire.

Qu'y faire ? Au temps des fleurs, le monde est un enfant ;

C'est sa première larme et son premier sourire.

C'est dans le mois de mars que tente de s'ouvrir

L'anémone sauvage aux corolles tremblantes.

Les femmes et les fleurs appellent le zéphyr ;

Et du fond des boudoirs les belles indolentes,

Balançant mollement leurs tailles nonchalantes,

Sous les vieux marronniers commencent à venir.

C'est alors que les bals, plus joyeux et plus rares,

Prolongent plus longtemps leurs dernières fanfares ;

À ce bruit qui nous quitte, on court avec ardeur ;

La valseuse se livre avec plus de langueur :

Les yeux sont plus hardis, les lèvres moins avares,

La lassitude enivre, et l'amour vient au coeur.

S'il est vrai qu'ici-bas l'adieu de ce qu'on aime

Soit un si doux chagrin qu'on en voudrait mourir,

C'est dans le mois de mars, c'est à la mi-carême,

Qu'au sortir d'un souper un enfant du plaisir

Sur la valse et l'amour devrait faire un poème,

Et saluer gaiement ses dieux prêts à partir.

[...]

Alfred de Musset

Tableau de Tiepolo

07:59 Publié dans art, litterature, peinture, poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |

Facebook |

dimanche, 04 mars 2012

Grand-mère

22:02 Publié dans art, litterature, peinture, poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |

Facebook |

mardi, 28 février 2012

Attention travaux !

- C'est une honte ! s'exclama

L'inspecteur des travaux infinis

Devant le chantier

Silencieux :

Le vitrier dort, les maçons sommeillent,

Le serrurier ronfle, l'architecte rêve,

Les peintres reposent,

Les menuisiers somnolent,

Les plombiers roupillent,

Les carreleurs pioncent,

Les sanitaires en écrasent

Il n'y a que vous, mon cher, que vous

A rester debout :

Votre zèle est honorable

Quelle est votre affectation ?

- je suis le marchand de sable

Pierre FERRAN

illustration : le petit paresseux de Jean-Baptiste Greuze

07:36 Publié dans art, litterature, poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |

Facebook |

samedi, 25 février 2012

CE QUE DIT LE COCHON…

Pour parler, dit le cochon,

Ce que j’aime c’est les mots porqs :

glaviot grumeau gueule grommelle

chafouin pacha épluchure

mâchon moche miche chameau

empoté chouxgras polisson.

J’aime les mots gras et porcins :

jujube pechblende pépère

compost lardon chouraver

bouillaque tambouille couenne

navet vase chose choucroute.

Je n’aime pas trop potiron

et pas du tout arc-en-ciel.

Ces bons mots je me les fourre sous le groin

et ça fait un poëme de porq.

Jacques Roubaud

Les Animaux de tout le monde, 1983

illustration : "le Porc trait" par Van Dyck (Bridet, 1884).

10:57 Publié dans art, litterature, peinture, poèmes | Lien permanent | Commentaires (1) | ![]() Facebook |

Facebook |

dimanche, 13 novembre 2011

THE SONG OF WANDERING AENGUS

I went out to the hazel wood,

Because a fire was in my head,

And cut and peeled a hazel wand,

And hooked a berry to a thread;

And when white moths were on the wing,

And moth-like stars were flickering out,

I dropped the berry in a stream

And caught a little silver trout.

When I had laid it on the floor

I went to blow the fire a-flame,

But something rustled on the floor,

And some one called me by my name:

It had become a glimmering girl

With apple blossom in her hair

Who called me by my name and ran

And faded through the brightening air.

Though I am old with wandering

Through hollow lands and hilly lands,

I will find out where she has gone,

And kiss her lips and take her hands;

And walk among long dappled grass,

And pluck till time and times are done

The silver apples of the moon,

The golden apples of the sun.

William Butler Yeats

The Wind Among the Reeds - 1899.

03:04 Publié dans art, coup de coeur, litterature, poèmes | Lien permanent | Commentaires (1) | ![]() Facebook |

Facebook |

mercredi, 08 juin 2011

Les revenants ...

Ils sont en face de moi, l'œil rond, et je me vois soudain dans ce regard d'effroi : leur épouvante.

Ils sont en face de moi, l'œil rond, et je me vois soudain dans ce regard d'effroi : leur épouvante.

Depuis deux ans, je vivais sans visage. Nul miroir, à Buchenwald. Je voyais mon corps, sa maigreur croissante, une fois par semaine, aux douches. Pas de visage, sur ce corps dérisoire. De la main, parfois, je frôlais une arcade sourcilière, des pommettes saillantes, le creux d'une joue. J'aurais pu me procurer un miroir, sans doute. On trouvait n'importe quoi au marché noir du camp, en échange de pain, de tabac, de margarine. Même de la tendresse, à l'occasion.

Mais je ne m'intéressais pas à ces détails.

La preuve d'ailleurs, je suis là.

Ils me regardent, l'œil affolé, rempli d'horreur?

Mes cheveux ras ne peuvent pas être en cause, en être la cause. Jeunes recrues, petits paysans, d'autres encore, portent innocemment le cheveu ras. Banal, ce genre. Ca ne trouble personne, une coupe à zéro. Ca n'a rien d'effrayant. Ma tenue, alors? Sans doute a-t-elle de quoi intriguer: une défroque disparate. Mais je chausse des bottes russes, en cuir souple. J'ai une mitraillette allemande en travers de la poitrine, signe évident d'autorité par les temps qui courent. Ca n'effraie pas, l'autorité, ça rassure plutôt. Ma maigreur? Ils ont dû voir pire, déjà. S'ils suivent les armées alliées qui s'enfoncent en Allemagne en ce printemps, ils ont déjà vu pire, d'autres camps, des cadavres vivants.

Ca peut surprendre, intriguer, ces détails: mes cheveux ras, mes hardes disparates. Mais ils ne sont pas surpris, ni intrigués. C'est de l'épouvante que je lis dans leurs yeux.

Il ne reste que mon regard, j'en conclus, qui puisse autant les intriguer. C'est l'horreur de mon regard que révèle le leur, horrifié. Si leurs yeux sont un miroir, enfin, je dois avoir un regard de fou, dévasté.

Je voyais mon corps, de plus en plus flou, sous la douche hebdomadaire. Amaigri mais vivant : le sang circulait encore, rien à craindre. Ca suffirait, ce corps amenuisé mais disponible, apte à une survie rêvée, bien que peu probable.

On peut toujours tout dire, en somme. L'ineffable dont on nous rebattra les oreilles n'est qu'alibi. Ou signe de paresse. On peut toujours tout dire, le langage contient tout. On peut dire l'amour le plus fou, la plus terrible cruauté. On peut nommer le mal, son goût de pavot, ses bonheurs délétères. On peut dire Dieu et ce n'est pas peu dire. On peut dire la rose et la rosée, l'espace d'un matin. On peut dire la tendresse, l'océan tutélaire de la bonté. On peut dire l'avenir, les poètes s'y aventurent les yeux fermés, la bouche fertile.

On peut tout dire de cette expérience. Il suffit d'y penser. Et de s'y mettre. D'avoir le temps, sans doute, et le courage, d'un récit illimité, probablement interminable, illuminé –clôturé aussi, bien entendu- par cette possibilité de se poursuivre à l'infini. Quitte à tomber dans la répétition et le ressassement. Quitte à ne pas s'en sortir, à prolonger la mort, le cas échéant, à la faire revivre sans cesse dans les plis et les replis du récit, à n'être plus que le langage de cette mort, à vivre à ses dépens, mortellement.

Mais peut-on tout entendre, tout imaginer ? Le pourra-t-on ? Et auront-ils la patience, la passion, la compassion, la rigueur nécessaire ? Le doute me vient, dès ce premier instant, cette première rencontre avec des hommes d'avant, du dehors –venus de la vie, à voir le regard épouvanté, presque hostile, méfiant du moins, des trois officiers.

Ils sont silencieux, ils évitent de me regarder.

Je me suis vu dans leur œil horrifié pour la première fois depuis deux ans. Ils m'ont gâché cette première matinée, ces trois zigues. Je croyais en être sorti, vivant. Revenu dans la vie, du moins. Ce n'est pas évident. A deviner mon regard dans le miroir du leur, il ne semble pas que je sois au-delà de tant de mort.

Une idée m'est venue, soudain –si l'on peut appeler idée cette bouffée de chaleur, tonique, cet afflux de sang, cet orgueil d'un savoir du corps, pertinent-, la sensation, en tout cas, soudaine, très forte, de ne pas avoir échappé à la mort, mais de l'avoir traversée. D'avoir été, plutôt, traversé par elle. De l'avoir vécue, en quelque sorte. D'en être revenu comme on revient d'un voyage qui vous a transformé : transfiguré, peut-être.

J'ai compris soudain qu'ils avaient raison de s'effrayer, ces militaires, d'éviter mon regard. Car je n'avais pas vraiment survécu à la mort, je ne l'avais pas évitée. Je n'y avais pas échappé. Je l'avais parcourue, plutôt, d'un bout à l'autre. J'en avais parcouru les chemins, m'y étais perdu et retrouvé, contrée immense où ruisselle l'absence. J'étais un revenant, en somme.

Cela fait toujours peur, les revenants.

Soudain, ça m'avait intrigué, excité même, que la mort ne fût plus à l'horizon, droit devant, comme le butoir imprévisible du destin, m'aspirant vers son indescriptible certitude. Qu'elle fût déjà dans mon passé, usée jusqu'à la corde, vécue jusqu'à la lie, son souffle chaque jour plus faible, plus éloigné de moi, sur ma nuque.

C'était excitant d'imaginer que le fait de vieillir, dorénavant, à compter de ce jour d'avril fabuleux n'allait pas me rapprocher de la mort, mais bien au contraire m'en éloigner.

Peut-être n'avais-je pas tout bêtement survécu à la mort mais en étais-je ressuscité : peut-être étais-je immortel, désormais. En sursis illimité, du moins, comme si j'avais nagé dans le fleuve Styx jusqu'à l'autre rivage.

Ce sentiment ne s'est pas évanoui dans les rites et les routines du retour à la vie, lors de l'été de ce retour. Je n'étais pas seulement sûr d'être vivant, j'étais convaincu d'être immortel. Hors d'atteinte, en tout cas. Tout m'était arrivé, rien ne pouvait plus me survenir. Rien d'autre que la vie, pour y mordre à pleines dents. C'est avec cette assurance que j'ai traversé, plus tard, dix ans de clandestinité en Espagne. (…)

Mais je suis encore dans la lumière du regard sur moi, horrifié, des trois officiers en uniforme britanniques.

Depuis bientôt deux ans, je vivais entouré de regards fraternels. Quand regard il y avait : la plupart des déportés en étaient démunis. Eteint, leur regard, obnubilé, aveuglé par la lumière crue de la mort. La plupart d'entre eux ne vivaient plus que sur la lancée : lumière affaiblie d'une étoile morte, leur œil.

Ils passaient, marchant d'une allure d'automates, retenue, mesurant leur élan, comptant leurs pas, sauf aux moments de la journée où il fallait justement le marquer, le pas, martial, lors de la parade devant les SS, matin et soir, sur la place d'appel, au départ et au retour des kommandos de travail, ils marchaient les yeux mi-clos, se protégeant ainsi des fulgurances brutales du monde, abritant des courants d'air glacial la petite flamme vacillante de leur vitalité.

Mais il était fraternel, le regard qui aurait survécu. D'être nourri de tant de mort, probablement. Nourri d'un si riche partage."

Jorge Semprun - L'écriture ou la vie

02:44 Publié dans coup de coeur, Histoire, litterature | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |

Facebook |

dimanche, 24 avril 2011

sur l'herbe

- L'abbé divague. - Et toi, marquis,

Tu mets de travers ta perruque.

- Ce vieux vin de Chypre est exquis

Moins, Camargo, que votre nuque.

- Ma flamme... - Do, lui, sol, la, si.

L'abbé, ta noirceur se dévoile!

- Que je meure, Mesdames, si

Je ne vous décroche une étoile !

- Je voudrais être petit chien !

- Embrassons nos bergères l'une

Après l'autre. - Messieurs, eh bien ?

- Do, mi, sol. - Hé! bonsoir, la Lune!

Paul Verlaine

Fêtes galantes

Dans le tableau de Fragonard, les personnages sont bien là, l'abbé et le marquis ... mais il manque une ou plusieurs bergères ... et on peut faire un parallèle entre le vertige du mouvement de l’escarpolette et l’ivresse due au vin de Chypre. La lumière de la lune peut être celle dorée et argentée du tableau.

00:50 Publié dans art, litterature, peinture, poèmes | Lien permanent | Commentaires (1) | ![]() Facebook |

Facebook |

lundi, 28 mars 2011

A mon jardinier

Laborieux valet du plus commode maître

Qui pour te rendre heureux ici-bas pouvait naître,

Antoine, gouverneur de mon jardin d’Auteuil,

Qui diriges chez moi l’if et le chèvrefeuil,

Et sur mes espaliers, industrieux génie,

Sais si bien exercer l’art de la Quintinie;

Oh ! que de mon esprit triste et mal ordonné,

Ainsi que de ce champ par toi si bien orné,

Ne puis-je faire ôter les ronces, les épines,

Et des défauts sans nombre arracher les racines !

Mais parle : raisonnons. Quand, du matin au soir,

Chez moi, poussant la bêche, ou portant l’arrosoir,

Tu fais d’un sable aride une terre fertile,

Et rends tout mon jardin à tes lois si docile,

Que dis-tu de m’y voir rêveur, capricieux,

Tantôt baissant le front, tantôt levant les yeux,

Des paroles dans l’air par élans envolées

Effrayer les oiseaux perchés dans mes allées ?

Ne soupçonnes-tu point qu’agité du démon

Ainsi que ce cousin des quatre fils Aimon

Dont tu lis quelquefois la merveilleuse histoire,

Je rumine en marchant quelque endroit du grimoire ?

Mais non : tu te souviens qu’au village on t’a dit

Que ton maître est nommé pour coucher par écrit

Les faits d’un roi plus grand en sagesse, en vaillance,

Que Charlemagne aidé des douze pairs de France.

Tu crois qu’il y travaille, et qu’au long de ce mur,

Peut-être en ce moment il prend Mons et Namur.

Que penserais-tu donc, si l’on t’allait apprendre

Que ce grand chroniqueur des gestes d’Alexandre,

Aujourd’hui méditant un projet tout nouveau,

S’agite, se démène, et s’use le cerveau,

Pour te faire à toi-même en rimes insensées

Un bizarre portrait de ses folles pensées ?

Mon maître, dirais-tu, passe pour un docteur ;

Et parle quelquefois mieux qu’un prédicateur :

Sous ces arbres pourtant, de si vaines sornettes

Il n’irait point troubler la paix de ces fauvettes,

S’il lui fallait toujours, comme moi, s’exercer,

Labourer, couper, tondre, aplanir, palisser;

Et, dans l’eau de ces puits sans relâche tirée,

De ce sable étancher la soif démesurée.

Antoine, de nous deux tu crois donc, je le vois,

Que le plus occupé dans ce jardin, c’est toi ?

Oh ! que tu changerais d’avis et de langage,

Si deux jours seulement, libre du jardinage,

Tout à coup devenu poète et bel esprit,

Tu t’allais engager à polir un écrit

Qui dît, sans s’avilir, les plus petites choses ;

Fît des plus secs chardons des œillets et des roses ;

Et sût, même aux discours de la rusticité,

Donner de l’élégance et de la dignité ;

Un ouvrage, en un mot, qui, juste en tous ses termes

Sût plaire à d’Aguesseau, sût satisfaire Termes ;

Sût, dis-je, contenter, en paraissant au jour,

Ce qu’ont d’esprits plus fins et la ville et la cour !

Bientôt de ce travail revenu sec et pâle,

Et le teint plus jauni que de vingt ans de hâle,

Tu dirais, reprenant ta pelle et ton râteau :

J’aime mieux mettre encor cent arpents au niveau,

Que d’aller follement, égaré dans les nues,

Me lasser à chercher des visions cornues,

Et, pour lier des mots si mal s’entr’accordants,

Prendre dans ce jardin la lune avec les dents.

Approche donc, et viens ; qu’un paresseux t’apprenne,

Antoine, ce que c’est que fatigue et que peine.

L’homme ici-bas, toujours inquiet et gêné,

Est, dans le repos même, au travail condamné.

La fatigue l’y suit. C’est en vain qu’aux poètes

Les neuf trompeuses Sœurs dans leurs douces retraites

Promettent du repos sous leurs ombrages frais :

Dans ces tranquilles bois pour eux plantés exprès,

La cadence aussitôt, la rime, la césure,

La riche expression, la nombreuse mesure,

Sorcières dont l’amour sait d’abord les charmer,

De fatigues sans fin viennent les consumer.

Sans cesse poursuivant ces fugitives fées,

On voit sous les lauriers haleter les Orphées.

Leur esprit toutefois se plait dans son tourment,

Et se fait de sa peine un noble amusement.

Mais je ne trouve point de fatigue si rude,

Que l’ennuyeux loisir d’un mortel sans étude,

Qui jamais ne sortant de sa stupidité,

Soutient, dans les langueurs de son oisiveté,

D’une lâche indolence esclave volontaire,

Le pénible fardeau de n’avoir rien à faire.

Vainement offusqué de ses pensers épais,

Loin du trouble et du bruit il croit trouver la paix :

Dans le calme odieux de sa sombre paresse,

Tous les honteux plaisirs, enfants de la mollesse,

Usurpant sur son âme un absolu pouvoir,

De monstrueux désirs le viennent émouvoir,

Irritent de ses sens la fureur endormie,

Et le font le jouet de leur triste infamie.

Puis sur leurs pas soudain arrivent les remords :

Et bientôt avec eux tous les fléaux du corps,

La pierre, la colique et les gouttes cruelles ;

Guenaud, Rainsant, Brayer, presque aussi tristes qu’elles,

Chez l’indigne mortel courent tous s’assembler,

De travaux douloureux le viennent accabler ;

Sur le duvet d’un lit, théâtre de ses gênes,

Lui font scier des rocs, lui font fendre des chênes,

Et le mettent au point d’envier ton emploi.

Reconnais donc, Antoine, et conclus avec moi

Que la pauvreté mâle, active et vigilante,

Est, parmi les travaux, moins lasse et plus contente

Que la richesse oisive au sein des voluptés.

Je te vais sur cela prouver deux vérités :

L’une, que le travail, aux hommes nécessaire,

Fait leur félicité plutôt que leur misère ;

Et l’autre, qu’il n’est point de coupable en repos.

C’est ce qu’il faut ici montrer en peu de mots.

Suis-moi donc. Mais je vois, sur ce début de prône,

Que ta bouche déjà s’ouvre large d’une aune,

Et que, les yeux fermés, tu baisses le menton.

Ma foi, le plus sûr est de finir ce sermon.

Aussi bien j’aperçois ces melons qui t’attendent,

Et ces fleurs qui là-bas entre elles se demandent

S’il est fête au village, et pour quel saint nouveau

On les laisse aujourd’hui si longtemps manquer d’eau.

Nicolas Boileau — Épitres

Épitre XI (1695)

Illustration par Emile Bayard (1837-1891)

17:31 Publié dans art, litterature, peinture, poèmes | Lien permanent | Commentaires (1) | ![]() Facebook |

Facebook |

dimanche, 20 mars 2011

Jeu

Ils sont occupés à jouer,

Tous bons compagnons, dans le bouge,

En buvant jusqu'à s'enrouer,

Pâles sous la chandelle rouge.

L'un d'eux, qui s'est évertué,

Caresse une femme, qui rue.

Ils ont de l'or, ayant tué

Tout à l'heure un vieux dans la rue.

Là sont Pirot, Cadet, Flanquin,

Mordeval, Blésimar, Polyte,

Mélasse en chapeau d'Arlequin,

Ceinturon, Fripouille, une élite!

Et des femmes: Irma Bassin,

Clarinette, qui vient du Havre,

Chiffonnette, qui n'a qu'un sein,

Carillon, Morphine et Cadavre.

Avalant des alcools verts,

Elles sont parfois embrassées,

Laissant leurs corsages ouverts

Et leurs sales jupes troussées.

Chiffonnette dit à Flanquin:

A la fin, laisse-moi; ça m'use!

Irma soupire: Cré coquin!

On joue, on se saoule, on s'amuse;

Et Carillon, qui rêve encor,

Ainsi qu'une bête assouvie,

Voit se mêler le ruisseau d'or

Avec le ruisseau d'eau-de-vie.

Un rayon, comme un farfadet,

Chatouille ces femmes frivoles.

Mais tout à coup le grand Cadet

Dit à Blésimar: Tu nous voles!

Parbleu! tes cartes sont de poids.

Ah! tu marches bien, petit homme:

Elles ont, dessous, de la poix.

Ça n'est pas si cher que la gomme!

Mais Blésimar, ce garnement,

Dont la voix ainsi qu'une strophe

Est douce, n'est aucunement

Dérouté par cette apostrophe;

Et vite, enfonçant sur son front

Sa casquette, ignoble couvercle,

Il dit: Eh bien, quoi? Pas d'affront.

Je vole; après? C'est comme au Cercle!

Théodore de Banville

Nous tous

18 février 1884.

06:50 Publié dans litterature, peinture, poèmes | Lien permanent | Commentaires (1) | ![]() Facebook |

Facebook |