mercredi, 29 février 2012

Le grand saut (suite) ...

J'ai raconté comment, il y a 100 ans, un tailleur pour femmes un peu fou se tuait en sautant de la tour Eiffel, habillé d'une combinaison-parachute de sa fabrication. Le lendemain, le fait divers faisait la une de nombreux journaux nationaux et internationaux. On s'interrogeait ... comment le préfet avait-t-il pu autoriser un tel saut, alors que personne ne croyait en cette invention ? Car en 1912, le parachutisme n'en était pas complètement à ses premiers pas !

L'idée d'utiliser la résistance de l'air pour ralentir une chute remonterait, parait-il, il y a 4 000 ans en Chine. On raconte la légende de l'empereur Shun, souverain mythique de l’antiquité chinoise, l'un des "cinq Empereurs" qui auraient vécu environ en 2200 avant notre ère environ, et aurait utilisé une sorte de parachute fait de deux grands chapeaux de jonc pour protéger sa descente du haut d'un grenier en flamme où son père, qui voulait l'assassiner, l'avait forcé à se hisser. Puis, plus tard vers 200 avant notre ère, dans les palais des empereurs Han, des acrobates faisaient de grands sauts lors de scènes de cascades en utilisant des accessoires semblables à des parachutes. Et plus tard encore, on raconte l'histoire d'un voleur chinois qui aurait tenté d'échapper à des marchands arabes à qui il aurait volé un trésor dans la mosquée de canton en 1180. Forcé à se réfugier un haut minaret avec son butin, son seul moyen d'éviter la capture aurait été de sauter en tenant un parapluie dans chaque main.

En occident, c’est à Léonard de Vinci que revient le mérite d’avoir, le premier, conçu scientifiquement des instruments permettant à l'homme de voler. "L'homme est capable" affirmait-il, "de se maintenir dans l'air par le moyen d'ailes battantes." De 1480 à sa mort en 1519, il va travailler à vérifier "le plus obsédant et le plus tyrannique de ses rêves", selon l'un de ses biographes. Combinant ses connaissances de physique et de mathématiques avec ses observations sur le vol des oiseaux, il dessine une étonnante variété d'ornithoptères - des mots grecs Ornithos (oiseau) et Ptéron (aile) - mus par la force musculaire. Si ses machines à ailes battantes se montrèrent irréalisables, certaines de ses idées, comme le rotor d'hélicoptère, se retrouvent dans des réalisations aéronautiques modernes.

En occident, c’est à Léonard de Vinci que revient le mérite d’avoir, le premier, conçu scientifiquement des instruments permettant à l'homme de voler. "L'homme est capable" affirmait-il, "de se maintenir dans l'air par le moyen d'ailes battantes." De 1480 à sa mort en 1519, il va travailler à vérifier "le plus obsédant et le plus tyrannique de ses rêves", selon l'un de ses biographes. Combinant ses connaissances de physique et de mathématiques avec ses observations sur le vol des oiseaux, il dessine une étonnante variété d'ornithoptères - des mots grecs Ornithos (oiseau) et Ptéron (aile) - mus par la force musculaire. Si ses machines à ailes battantes se montrèrent irréalisables, certaines de ses idées, comme le rotor d'hélicoptère, se retrouvent dans des réalisations aéronautiques modernes.

Il dessine aussi, probablement en 1485, un homme suspendu en l’air à un cadre en forme de pyramide de 7 mètres de haut, recouvert de tissu, qu'il décrit avec ces mots dans le codex atlanticus :"Se un uomo ha un padiglione di pannolino intasato, che sia 12 braccia per faccia e alto 12 potrà gittarsi d'ogni grande altezza senza danno di sé". Une replique du projet de Vinci, aujourd'hui conservé au Musée national des sciences et de la technologie Leonardo da Vinci à Milan, a démontré que ce parachute ne fonctionnerait pas, et les versions testées avec succès en 2000 et 2008 comportaient quelques modifications ...

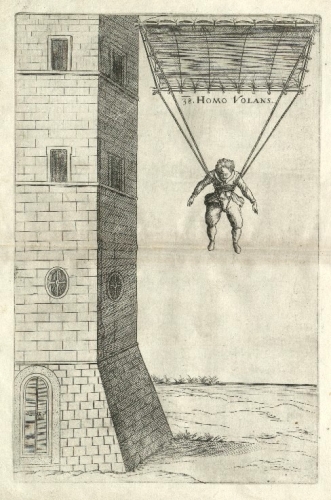

Une centaine d'années après Léonard de Vinci, le vénitien Fausto Veranzio s'intéresse à la science. Son œuvre la plus importante, Machinae Novae (Venise, 1595), contient 49 planches décrivant 56 machines différentes, des outils et des concepts techniques, parmis lesquels l'Homo Volans (Planche 38), un ancêtre du parachute, décrit ainsi dans une des copies qui nous est parvenue : "Avecq un voile carré estendu avecq quattre perches égalles, et ayant attaché quattre cordes aux quattre coings, un homme sans danger se pourra jetter du haut d’une tour ou de quelque autre lieu éminent : car, encore que, à l’heure, il n’aye pas de vent, l’étoffe de celui qui tombera apportera du vent qui retiendra la voile de peur qu’il ne tombe violemment, mais petit à petit descendra. L’homme donc se doibt mesurer avec la grandeur de la toile"

Une centaine d'années après Léonard de Vinci, le vénitien Fausto Veranzio s'intéresse à la science. Son œuvre la plus importante, Machinae Novae (Venise, 1595), contient 49 planches décrivant 56 machines différentes, des outils et des concepts techniques, parmis lesquels l'Homo Volans (Planche 38), un ancêtre du parachute, décrit ainsi dans une des copies qui nous est parvenue : "Avecq un voile carré estendu avecq quattre perches égalles, et ayant attaché quattre cordes aux quattre coings, un homme sans danger se pourra jetter du haut d’une tour ou de quelque autre lieu éminent : car, encore que, à l’heure, il n’aye pas de vent, l’étoffe de celui qui tombera apportera du vent qui retiendra la voile de peur qu’il ne tombe violemment, mais petit à petit descendra. L’homme donc se doibt mesurer avec la grandeur de la toile"

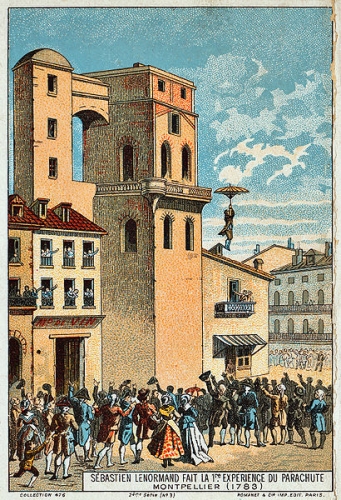

Il faut encore attendre 2 siècles pour qu'un homme saute vraiment en parachute avec succès ... peut être d'autres s'y étaient-ils déjà aventurés au péril de leur vie et l'on en a rien su ! C'est Louis Sébastien Lenormand qui effectue plusieurs essais du haut de l’observatoire de Montpellier, avec des charges inertes d’abord, puis avec des animaux. Il expérimente lui-même plusieurs fois du haut des arbres du jardin des Cordeliers, y grimpe et se jette dans le vide, rate, perfectionne sa machine qu’il a baptisé "parachute", recommence ...

Voici en quels termes Sébastien Lenormand a revendiqué lui-même son invention; on va voir que son droit de propriété a été reconnu.

Voici en quels termes Sébastien Lenormand a revendiqué lui-même son invention; on va voir que son droit de propriété a été reconnu.

"Le 26 décembre 1783 je fis à Montpellier, dans l'enclos des ci-devant Cordeliers, ma première expérience en m'élançant de dessus un ormeau ébranché, et tenant en mes mains deux parasols de trente pouces de rayon, disposés de la manière dont je vais l'indiquer. Cet ormeau présentait une saillie à la hauteur d'un premier étage un peu haut; c'est de dessus cette saillie que je me suis laissé tomber.

Afin de retenir les deux parasols dans une situation horizontale sans me fatiguer les bras, je fixai solidement les extrémités des deux manches aux deux bouts d'un liteau de bois, de cinq pieds de long, je fixai pareillement les anneaux aux deux bouts d'un autre liteau semblable et j'attachai à l'extrémité de toutes les baleines des ficelles qui correspondaient au bout de chaque manche.

Il est facile de concevoir que ces ficelles représentent deux cônes renversés, placés l'un à côté de l'autre, et dont les bases étaient les parasols ouverts. Par cette disposition j'empêchais que les parasols ne fussent forcés de se reployer en arrière par la résistance de la colonne d'air. Je saisis la tringle inférieure avec les mains et me laissai aller: la chute me parut presque insensible lorsque je la fis les yeux fermés. Trois jours après, je répétai mon expérience, en présence de plusieurs témoins, en laissant tomber des animaux et des poids du haut de l'Observatoire de Montpellier.

M. Montgolfier était alors dans cette ville, il en eut connaissance et répéta mes expériences à Avignon avec M. de Brante, dans le courant de mars 1784, en changeant quelque chose à mon parachute, dont j'avais communiqué la construction à M. l'abbé Bertholon, alors professeur de physique.

M. Montgolfier était alors dans cette ville, il en eut connaissance et répéta mes expériences à Avignon avec M. de Brante, dans le courant de mars 1784, en changeant quelque chose à mon parachute, dont j'avais communiqué la construction à M. l'abbé Bertholon, alors professeur de physique.

L'Académie de Lyon avait proposé un prix d'après le programme suivant : Déterminer le moyen le plus sûr, le plus facile, le moins dispendieux et le plus efficace de diriger à volonté les globes aérostatiques.

J'envoyai un mémoire au concours, ce fut dans les premiers jours de 1784, j'y insérai la description de mon parachute dans la vue de m'assurer la priorité de la découverte.

L'abbé Bertholon fit imprimer quelque temps après un petit ouvrage, sur les avantages que la physique et les arts qui en dépendent peuvent retirer des globes aérostatiques; et l'on y trouve, page 49 et suivantes, des détails sur le parachute et sur les expériences que nous fîmes ensemble.

Le citoyen Prieur avait inséré dans le tome XXI des Annales de chimie une note historique sur l'invention et les premiers essais des parachutes, il en attribuait la gloire à M. Joseph Montgolfier; je réclamai, et ce savant distingué s'empressa d'insérer dans le tome XXXVI, page 94, une notice qu'il termine par cette phrase: «La justice et l'intérêt de la vérité prescrivaient également la publicité que nous donnons à la réclamation du citoyen Lenormand, ainsi qu'aux preuves, qui paraissent en effet lui assurer la priorité de date pour les premières expériences des parachutes.» Plusieurs journaux répétèrent ce qu'avait avancé le citoyen Prieur.

Voici, monsieur, l'article relatif à mon parachute, que j'extrais mot à mot du mémoire que j'adressai à l'Académie de Lyon, et dont j'ai parlé plus haut; j'y joins aussi la copie de la planche qui l'accompagnait.

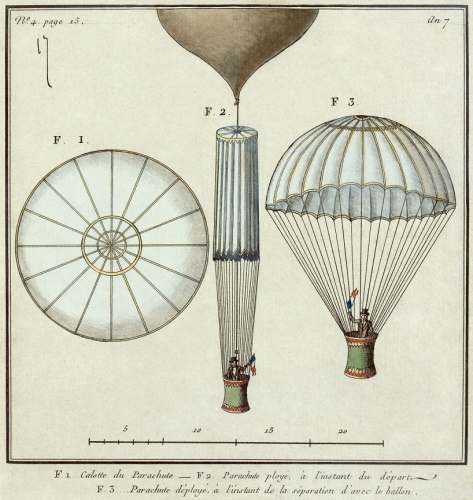

Description d'un parachute.

Je fais un cercle de 14 pieds de diamètre avec une grosse corde; j'attache fortement tout autour un cône de toile dont la hauteur est de 6 pieds; je double le cône de papier en le collant sur la toile pour le rendre imperméable à l'air; ou mieux, au lieu de toile, du taffetas recouvert de gomme élastique. Je mets tout autour du cône des petites cordes, qui sont attachées par le bas à une petite charpente d'osier, et forment avec cette charpente, un cône tronqué renversé. C'est sur cette charpente que je me place. Par ce moyen j'évite les baleines du parasol et le manche, qui feraient un poids considérable. Je suis sûr de risquer si peu, que j'offre d'en faire moi-même l'expérience, après avoir cependant éprouvé le parachute sur divers poids pour être assuré de sa solidité."

Ainsi Louis Sébastien Lenormand redevenait officiellement l’auteur de son invention, même si ce statut est souvent attribué à Garnerin. Et si, avec leurs premiers essais de ballon, les frères Montgolfier avaient prouvé que l'on peut s'élever dans l'air, lui montrait qu'on peut en redescendre !

Car d'autres inventions vont suivre !

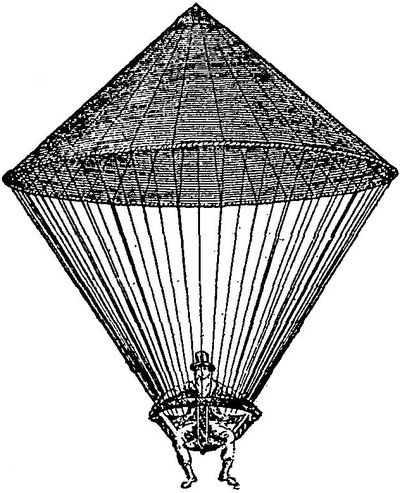

Un autre français, l’aéronaute Jean-Pierre Blanchard suit l’exemple des frères Montgolfier et construit un ballon gonflé à l’hydrogène, muni d’une hélice et de rames en plumes mues à la force des bras. Au cours de ses vols il effectue des essais d’un parachute auquel il travaille avec des animaux. En 1785, au cours d'une de ses ascensions, il laisse tomber un chien qui ne se fait aucun mal en atterrissant. Mais il faudra attendre jusqu’au 22 octobre 1797 pour assister à Paris, au Parc Monceau, au premier saut en parachute d'un homme à partir de la montgolfière de son ami Ruggieri, à 680 mètres d’altitude : André Jacques Garnerin devient ainsi le premier parachutiste. On raconte que l'idée lui en serait venue pendant les 3 années qu'il passa en captivité, lorsqu'il se demandait comment sauter les murs de sa prison. Le parachute était constitué d'une calotte de soie de 10 mètres de diamètre, soutenue par 36 sangles de cavaliers.

Un autre français, l’aéronaute Jean-Pierre Blanchard suit l’exemple des frères Montgolfier et construit un ballon gonflé à l’hydrogène, muni d’une hélice et de rames en plumes mues à la force des bras. Au cours de ses vols il effectue des essais d’un parachute auquel il travaille avec des animaux. En 1785, au cours d'une de ses ascensions, il laisse tomber un chien qui ne se fait aucun mal en atterrissant. Mais il faudra attendre jusqu’au 22 octobre 1797 pour assister à Paris, au Parc Monceau, au premier saut en parachute d'un homme à partir de la montgolfière de son ami Ruggieri, à 680 mètres d’altitude : André Jacques Garnerin devient ainsi le premier parachutiste. On raconte que l'idée lui en serait venue pendant les 3 années qu'il passa en captivité, lorsqu'il se demandait comment sauter les murs de sa prison. Le parachute était constitué d'une calotte de soie de 10 mètres de diamètre, soutenue par 36 sangles de cavaliers.

Parmi les spectateurs accourus au Parc Monceau, l’illustre astronome Lalande note sur le vif les péripéties de la descente et, le soir même, adresse au Journal de Paris la lettre suivante: 1er Brumaire : «L’expérience effrayante de parachute annoncée par le citoyen Garnerin vient d’être exécutée et elle a réussi complètement. Le parachute était en toile et il avait 24 pieds de diamètre (7 m environ). Le ballon est parti à 5 h 28’. Au bout d’une minute, Garnerin étant à plus de 200 toises de hauteur* (environ 400 m) et voulant redescendre à la vue des spectateurs, a coupé la corde. Le ballon s’est élevé seul et a éclaté peu de temps après, n’étant plus assujetti par le filet et par les cordes.

Parmi les spectateurs accourus au Parc Monceau, l’illustre astronome Lalande note sur le vif les péripéties de la descente et, le soir même, adresse au Journal de Paris la lettre suivante: 1er Brumaire : «L’expérience effrayante de parachute annoncée par le citoyen Garnerin vient d’être exécutée et elle a réussi complètement. Le parachute était en toile et il avait 24 pieds de diamètre (7 m environ). Le ballon est parti à 5 h 28’. Au bout d’une minute, Garnerin étant à plus de 200 toises de hauteur* (environ 400 m) et voulant redescendre à la vue des spectateurs, a coupé la corde. Le ballon s’est élevé seul et a éclaté peu de temps après, n’étant plus assujetti par le filet et par les cordes.

L’effroi a été général. Des femmes se sont évanouies. Notre incertitude a augmenté en voyant le parachute s’incliner de plus de 25 degrés, mais il s’est bientôt relevé pour s’incliner de l’autre sens. Il descendait avec une très grande vitesse. Il n’a pas été plus d’une minute à descendre. Le choc devait être rude! Le citoyen Garnerin a eu le pied un peu foulé mais c’est bien peu de chose en comparaison de ce que j’avais redouté. »

Les fluctuations étaient terribles et la descente instable. La première amélioration au parachute l'a été par Garnerin lui-même sur les conseils de Lalande qui diagnostiqua immédiatement la cause des oscillations : l'accumulation d'air sous la coupole du parachute s'évacuait latéralement, ce qui induisait ce balancement associé à une réduction de la portance, et donc à une accélération de la descente. Le remède était simple, il fut appliqué dès le saut suivant : il suffisait de créer une ouverture au sommet de la coupole pour canaliser l'évacuation de l'air en surpression.

Les fluctuations étaient terribles et la descente instable. La première amélioration au parachute l'a été par Garnerin lui-même sur les conseils de Lalande qui diagnostiqua immédiatement la cause des oscillations : l'accumulation d'air sous la coupole du parachute s'évacuait latéralement, ce qui induisait ce balancement associé à une réduction de la portance, et donc à une accélération de la descente. Le remède était simple, il fut appliqué dès le saut suivant : il suffisait de créer une ouverture au sommet de la coupole pour canaliser l'évacuation de l'air en surpression.

Le 12 octobre 1799, son élève et future épouse, Jeanne Geneviève Labrosse, est la première femme à sauter en parachute. Le 11 octobre 1802, elle dépose au nom de son mari un brevet sur l'"appareil dit parachute, destiné à ralentir la chute de la nacelle d'un ballon après l'explosion de celui-ci. Ses organes essentiels sont une calotté d'étoffe supportant la nacelle et un cercle de bois qui se trouve en dessous et à l'extérieur du parachute et servant à le tenir un peu ouvert lors de l'ascension : il doit faciliter son développement au moment de la séparation avec le ballon, en y maintenant une colonne d'air."

La presse salue ces exploits, même si quelques caricatures d'époque illustrent la crainte que les jeunes gens ne s'enthousiasment un peu trop pour le saut en parachute. Mais cette invention s'avère bien utile puisqu'en 1808, le polonais Judaki Kuparento échappe à la mort en sautant en en parachute depuis son ballon en feu au dessus de Varsovie.

Pour résoudre les problèmes de fluctuation durant le vol, les inventeurs proposent également de nouvelles formes. Un anglais, Sir George Cayley, publie un article "Sur la navigation aérienne" en 1809-1810, où il fait l'hypothèse que le parachute en forme de cône est plus stable. Robert Cocking, aquarelliste de métier mais passionné de science, passe de nombreuses années à développer son parachute amélioré, basé sur la conception de Cayley, et constitué d'un cône inversé d'environ 33 mètres de circonférence. Des cerceaux, de plus en plus petits en se rapprochant de la pointe, maintiennent le reste du tissu. L’engin pèse plus de 90 kg et comporte 100m² de toile fine. Cocking approche Charles Green et Edward Spencer, les propriétaires d'un ballon, afin de lui donner une occasion de tester son invention. Malgré le fait que Cocking soit âgé de 61 ans, ne soit pas un chercheur professionnel, et n'ait aucune expérience du parachutisme, les propriétaires du ballon acceptent et annoncent l'événement comme la principale attraction d'une fête au Vauxhall Garden de Londres, le 24 juillet 1837. À 1 200 mètres, il coupe la corde reliant le parachute au ballon. Les calculs de Cocking sont faux, la vitesse est trop rapide et le parachute se met à l'envers ... : quelques secondes plus tard, le malheureux inventeur s'écrase au sol au milieu des débris de sa machine. Mais cette conception aurait cependant été utilisée avec succès par l'aéronaute allemand Lorenz Hengler dans les sauts d'une hauteur de seulement 30 à 120m.

Pour résoudre les problèmes de fluctuation durant le vol, les inventeurs proposent également de nouvelles formes. Un anglais, Sir George Cayley, publie un article "Sur la navigation aérienne" en 1809-1810, où il fait l'hypothèse que le parachute en forme de cône est plus stable. Robert Cocking, aquarelliste de métier mais passionné de science, passe de nombreuses années à développer son parachute amélioré, basé sur la conception de Cayley, et constitué d'un cône inversé d'environ 33 mètres de circonférence. Des cerceaux, de plus en plus petits en se rapprochant de la pointe, maintiennent le reste du tissu. L’engin pèse plus de 90 kg et comporte 100m² de toile fine. Cocking approche Charles Green et Edward Spencer, les propriétaires d'un ballon, afin de lui donner une occasion de tester son invention. Malgré le fait que Cocking soit âgé de 61 ans, ne soit pas un chercheur professionnel, et n'ait aucune expérience du parachutisme, les propriétaires du ballon acceptent et annoncent l'événement comme la principale attraction d'une fête au Vauxhall Garden de Londres, le 24 juillet 1837. À 1 200 mètres, il coupe la corde reliant le parachute au ballon. Les calculs de Cocking sont faux, la vitesse est trop rapide et le parachute se met à l'envers ... : quelques secondes plus tard, le malheureux inventeur s'écrase au sol au milieu des débris de sa machine. Mais cette conception aurait cependant été utilisée avec succès par l'aéronaute allemand Lorenz Hengler dans les sauts d'une hauteur de seulement 30 à 120m.

Après la mort de Robert Cocking dans ce premier accident "homologué" de parachutisme moderne, de nombreuses questions sont soulevées pour savoir laquelle des deux conceptions concurrentes de parachutistes est supérieure : le parachute en forme de cône proposé par Sir George Cayley, ou la conception en forme de parapluie utilisé par André-Jacques Garnerin lors de son saut réussi de 1797. L'aérostier américain John Wise réalise de nombreuses expériences comparant les deux modèles et constate que celle de Cayley a toujours une descente plus stable. La conception de Cocking aurait été couronnée de succès si seulement elle avait été plus grande et mieux construite. Le problème inhérent à l'oscillation du parachute Garnerin sera plus tard résolu par l'introduction d'un évent sur le dessus de la calotte.

Après la mort de Cocking, le parachutisme devient impopulaire, et limité à quelques acrobaties aériennes jusqu'à la fin du 19e siècle, lorsque des développements tels que le harnais le rendra rendu plus sûr. C’est donc bien plus tard, avec l’apparition des premiers avions, au début du 20ème siècle que le développement du parachutisme connaitra son véritable essor, avec la prise de conscience que le parachute pourrait sauver la vie de nombreux pilotes.

Après la mort de Cocking, le parachutisme devient impopulaire, et limité à quelques acrobaties aériennes jusqu'à la fin du 19e siècle, lorsque des développements tels que le harnais le rendra rendu plus sûr. C’est donc bien plus tard, avec l’apparition des premiers avions, au début du 20ème siècle que le développement du parachutisme connaitra son véritable essor, avec la prise de conscience que le parachute pourrait sauver la vie de nombreux pilotes.

Cependant, les recherches se poursuivent dans le but de réduire l'encombrement de ces engins. Dans les années 1887, Thomas Scott Baldwin, monte en ballon, emportant avec lui un parachute sans armature, indépendant de la nacelle. Il saute à 1250 m et descend pendu par les mains à un anneau reliant les suspentes. Il invente un système de harnais rudimentaire. Assis sur un trapèze directement suspendu au ballon, l'homme est muni de ce harnais relié au parachute disposé près de lui, suspendu par son sommet au trapèze par un lien lâche. Il suffit, au moment favorable, de se jeter du trapèze pour entraîner avec soit le décrochage du parachute, prêt à se déployer.

Il est imité par les frères Spencer qui se produisent dans le monde entier.

Et l'Allemande Kathchen Paulus réalise, en 1892, le premier pliage d'un parachute. Vêtue en toréador, était assise sur un trapèze, suspendu à la nacelle d'un ballon. Quand celui-ci arrivait assez haut, elle débouclait la sangle qui retenait son appareil attaché à la nacelle et se laissait choir dans ce qu'elle appelait le vide horrible. Son poids faisait céder une boucle serrant le gainage, et le parachute se trouvait libéré. "Chacun sait, déclara-t-elle en juin 1900, que le public vient peut-être moins pour s'instruire que pour jeter un coup d'œil sur des préparatifs qui peuvent aboutir à une catastrophe. Aussi dois-je exécuter tout personnellement la manœuvre avec un aide et c'est seulement ainsi que je puis me précipiter dans le vide horrible avec la certitude que tout est dans l'ordre et doit nécessairement comporter un résultat heureux. J'ai exécuté cette expérience jusqu'à ce jour soixante-cinq fois avec succès complet, grâce à la main protectrice de Dieu." De 1893 à 1909, la jeune femme exécutera ainsi 147 sauts publics.

Et l'Allemande Kathchen Paulus réalise, en 1892, le premier pliage d'un parachute. Vêtue en toréador, était assise sur un trapèze, suspendu à la nacelle d'un ballon. Quand celui-ci arrivait assez haut, elle débouclait la sangle qui retenait son appareil attaché à la nacelle et se laissait choir dans ce qu'elle appelait le vide horrible. Son poids faisait céder une boucle serrant le gainage, et le parachute se trouvait libéré. "Chacun sait, déclara-t-elle en juin 1900, que le public vient peut-être moins pour s'instruire que pour jeter un coup d'œil sur des préparatifs qui peuvent aboutir à une catastrophe. Aussi dois-je exécuter tout personnellement la manœuvre avec un aide et c'est seulement ainsi que je puis me précipiter dans le vide horrible avec la certitude que tout est dans l'ordre et doit nécessairement comporter un résultat heureux. J'ai exécuté cette expérience jusqu'à ce jour soixante-cinq fois avec succès complet, grâce à la main protectrice de Dieu." De 1893 à 1909, la jeune femme exécutera ainsi 147 sauts publics.

A la même époque, les Américains Charles Broadwick et Léo Stewens ont l'idée de placer leur appareil dans un sac dorsal. La voilure est reliée à un point fixe du ballon par une sangle qui en assure l'extraction. Le parachute à ouverture automatique est né. En 1908, Leo Stevens conçoit un parachute dont l’ouverture peut être déclenchée par le sauteur qui tire sur une corde. Son parachute comporte 16 suspentes en chanvre de 15 pieds de long ainsi que 2 suspentes centrales de 13 pieds pour augmenter le diamètre efficace ou projeté.

Puis ce sont les sauts à partir d'un avion. Pour cela les français Robert, Esnault-Peletrie et Frédéric Bonnet prévoient de placer leur voilure allongée sur le fuselage à l'arrière du pilote. Libérée par un système mécanique ou à sandows, elle se gonfle et arrache le pilote de son siège. Ces dispositifs sont souvent dangereux car il y a risque de libération intempestive de la voilure. Bonnet imagine alors une attache du pilote à l'avion qui ne se déverrouille que sur commande du pilote, un instant avant de libérer la voilure.

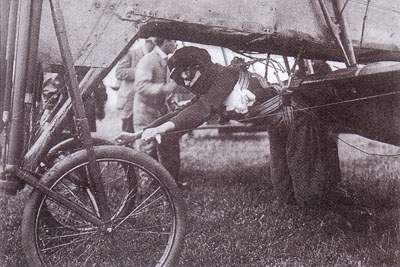

En 1911 Grant Morton saute d'un Wright Model Bau dessus de Venice, en Californie, avec son parachute replié sous le bras. Puis, le 28 février 1912, le capitaine Albert Berry saute d'un avion près de St Louis, dans le Missouri; avec un parachute emballé dans un conteneur métallique en forme de cône fixé sous le fuselage, conçu par Leo Stevens. Au lieu d'être sanglé dans un harnais, Berry était assis sur une barre de trapèze attaché aux suspentes. Et le 19 août 1913, Adolphe Pégoud expérimente au dessus de Chateaufort, dans les Yvelines, un parachute qui extrait le pilote de son vieux Blériot XI préalablement mis en piqué et abandonné pour l'occasion. Au concepteur du parachute Frédéric BONNET, il avait écrit en avril "Votre parachute est une merveille et sauvera la vie à bon nombre de pilotes ; d’ailleurs je tiens à l’essayer le plus tôt possible". Ce saut permet au constructeur du parachute, Bonnet, de remporter le prix Lalande de l'Aéroclub de France. Jean d'Ors, Jean Le Bourchis, sautent eux aussi d'avions dans les mois qui suivent. Un concours de sécurité en aéroplane est organisé en juin 1914 et est remporté par 1e constructeur Robert.

En 1911 Grant Morton saute d'un Wright Model Bau dessus de Venice, en Californie, avec son parachute replié sous le bras. Puis, le 28 février 1912, le capitaine Albert Berry saute d'un avion près de St Louis, dans le Missouri; avec un parachute emballé dans un conteneur métallique en forme de cône fixé sous le fuselage, conçu par Leo Stevens. Au lieu d'être sanglé dans un harnais, Berry était assis sur une barre de trapèze attaché aux suspentes. Et le 19 août 1913, Adolphe Pégoud expérimente au dessus de Chateaufort, dans les Yvelines, un parachute qui extrait le pilote de son vieux Blériot XI préalablement mis en piqué et abandonné pour l'occasion. Au concepteur du parachute Frédéric BONNET, il avait écrit en avril "Votre parachute est une merveille et sauvera la vie à bon nombre de pilotes ; d’ailleurs je tiens à l’essayer le plus tôt possible". Ce saut permet au constructeur du parachute, Bonnet, de remporter le prix Lalande de l'Aéroclub de France. Jean d'Ors, Jean Le Bourchis, sautent eux aussi d'avions dans les mois qui suivent. Un concours de sécurité en aéroplane est organisé en juin 1914 et est remporté par 1e constructeur Robert.

Observant pendant sa descente les évolutions de son avion livré à lui-même ("je fais la balançoire pendant que mon coucou fait le guignol tout seul" note-t-il dans ses carnets), Pégoud est convaincu qu’un avion peut effectuer des manœuvres jusqu’ici impensables qui permettraient, dans bien des cas, de sauver la vie de pilotes en situations jugées désespérées, et il va le prouver ! Le 1er septembre 1913, Pégoud exécute à Juvisy-sur-Orge (Essonne), en présence de quelques journalistes, le premier vol "ête en bas" de l’histoire, sur 400 mètres. C’est un nouvel exploit. Le lendemain, à Buc (Yvelines) devant des représentants de l’aviation civile et militaire, il réalise une série de figures acrobatiques et termine son programme en "bouclant la boucle", l'un des tout premiers looping, qu’il reproduira officiellement en public le 21 septembre 1913. "J’ai bouclé la boucle avec joie. J’ai satisfait un peu, je l’avoue, mon amour propre. Je voulais la boucler ; ce fut parfait : l’appareil obéit dans la perfection, ne se montrant récalcitrant qu’au redressement final, car je dus gauchir avec force pour éviter de tourner sur une aile. Je voulais la boucle complète et normale. Je suis heureux : j’espère avoir montré la voie à mes camarades, leur avoir prouvé qu’il faut avoir confiance en soi et ne jamais désespérer, même dans les cas les plus critiques". Dès lors, c’est la gloire !

Les femmes ne sont pas en reste !

Avec la Française Lucienne Cayat de Castella, Giorgia "Tiny" Broadwick est considérée comme la première femme à sauter d'un avion en 1913 mais il est impossible de savoir qui a réellement sauté en premier. Lucienne Cayat de Castella teste les parachutes fabriqués par son mari, créateur d'un surprenant système d'ouverture assisté à air comprimé. Elle était attachée par trois courroies de cuir sous la carlingue, le visage à 50 cm de l'hélices, et c'est son mari qui, à 800 m d'altitude, la détachait. Mais en 1914, elle est victime d'un accident mortel durant une démonstration en Belgique où le parachute ne s'ouvre pas. Quand à Tiny Broadwick, elle devint en 1914 la première personne à effectuer une chute libre. La sangle d’ouverture automatique était prise dans la queue d’un avion d’entraînement, un Martin, lors de son 4ème saut. Elle coupe la sangle et déclenche elle-même l’ouverture du parachute en tirant sur la sangle. Sa demande pour être reconnue comme la personne ayant effectué le premier saut en parachute en utilisant un déploiement déclenché manuellement fut malheureusement contestée. Par la suite elle effectua plus de 100 sauts en chute libre.

Avec la Française Lucienne Cayat de Castella, Giorgia "Tiny" Broadwick est considérée comme la première femme à sauter d'un avion en 1913 mais il est impossible de savoir qui a réellement sauté en premier. Lucienne Cayat de Castella teste les parachutes fabriqués par son mari, créateur d'un surprenant système d'ouverture assisté à air comprimé. Elle était attachée par trois courroies de cuir sous la carlingue, le visage à 50 cm de l'hélices, et c'est son mari qui, à 800 m d'altitude, la détachait. Mais en 1914, elle est victime d'un accident mortel durant une démonstration en Belgique où le parachute ne s'ouvre pas. Quand à Tiny Broadwick, elle devint en 1914 la première personne à effectuer une chute libre. La sangle d’ouverture automatique était prise dans la queue d’un avion d’entraînement, un Martin, lors de son 4ème saut. Elle coupe la sangle et déclenche elle-même l’ouverture du parachute en tirant sur la sangle. Sa demande pour être reconnue comme la personne ayant effectué le premier saut en parachute en utilisant un déploiement déclenché manuellement fut malheureusement contestée. Par la suite elle effectua plus de 100 sauts en chute libre.

Dans les années qui suivent, les avions commencent à être équipés de parachutes et les pilotes ont maintenant la possibilité d’avoir la vie sauve en cas de danger.

Lorsque la Première Guerre mondiale commence en 1914, très peu de membres d'équipage des ballons ou des avions portaient des parachutes. Les Allemands furent probablement les premiers à comprendre l'intérêt du parachute en cas d'urgence. Moins d'un an, les Allemands avaient équipé leurs équipages avec un parachute conçu par Kathchen Paulus. Les Britanniques et les Français suivent bientôt l'exemple, avec des parachutes emballés dans des conteneurs coniques positionnés à l'extérieur du fuselage et les Américains adoptent le parachute de conception française. Puis se créera dans les armées de ces pays un corps autonome de parachutistes

A partir de ce moment, l’utilisation du parachute croît en popularité. Certains commencent à sauter pour le plaisir ... Les meetings tant civils que militaires vont alors se multiplier, les équipes s'affrontant notamment sur leurs capacités à effectuer des sauts de masse et des sauts groupés avec réalisation de figures diverses dont la plus prisée est l'étoile.

Quelques articles sur le sujet :

http://fandavion.free.fr/parachute.htm

http://lepetitphaco.free.fr/histoire%20des%20paras%203.htm

http://www.gutenberg.org/files/28397/28397-h/28397-h.htm

http://parachutisme.tra-son.fr/Levolution-du-parachute-au...

http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9buts_de_l%27aviation_...

03:39 Publié dans espace, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |

Facebook |

lundi, 27 février 2012

Il y a 100 ans ... la retraite à 60 ans !

Eh oui, au moment où l'âge de la retraite est repoussé à 62 ans, qui se souvient qu'il y a 100 ans jour pour jour, les travailleurs pouvaient partir à 60 ans ?

En effet l’âge auquel on peut faire valoir ses droits à la retraite a varié à plusieurs reprises depuis qu’il existe une législation concernant les "retraites ouvrières".

La loi du 18 juin 1850 avait créé une caisse des retraites pour la vieillesse (qui deviendra avec les lois de 1884 et 1886 la Caisse nationale des retraites), à laquelle l'adhésion était "volontaire, spontanée et libre" donc facultatif. Le cotisant pouvait prendre sa retraite à sa guise à partir de cinquante ans, la rente qui lui était versée étant proportionnelle aux versements qu’il avait accomplis. Il n'y avait pas d’âge maximum au delà duquel le travailleur avait l'obligation de partir, du moins jusqu'à la loi du 20 juillet 1886 où le maximum fut alors fixé à 65 ans. C’était la première loi (capitalisation) qui concernait les salariés du secteur privé. Les ouvriers, aux capacités d’épargne limitées, n’y souscriront guère ...

Envisagé à partir de 1880, le principe des retraites ouvrières et paysannes (ROP) ne commence à être débattu véritablement que 10 ans plus tard. Avec l'entrée d'Alexandre Millerand dans le cabinet Waldeck-Rousseau en 1899, l'état s'implique dans ce dossier et soutient le projet du 14 mai 1901 de Paul Guieysse pour une Caisse nationale de retraite ouvrière inspirée de celle des mineurs. Il veut mettre en place un système plus efficace que les caisses de secours qui mécontentent tout le monde et dont l’équilibre financier est toujours incertain. Ils prétend, au nom de la laïcité, combattre aussi l’influence des sociétés de bienfaisance catholiques. La mutualité peut assurer des caisses de retraite, les sociétés de secours mutuels collecter les cotisations et prendre en charge le service des retraites. Mais la caisse d'Etat est privilégiée au détriment de la Caisse autonome, les concepteurs de la loi, René Viviani, Alexandre Millerand, tous deux anciens socialistes, estimant que les mutualistes ne sont pas capables de gérer techniquement ce système.

Jules Guesde et Paul Lafargue estiment que "la société bourgeoise et capitaliste qui crée et favorise l'exploitation du prolétariat doit pourvoir au bien-être et à la subsistance des vieux travailleurs" mais dénoncent en 1901 le projet qui veut rendre obligatoire les cotisations de retraite.

Le projet dans son ensemble fait d'ailleurs l’objet de vives critiques, venant de tous bords : d'un côté la droite, le monde paysan et le patronat qui dénoncent le coût de la mesure et "l’invitation à la paresse", ainsi que l'Eglise qui craint pour ses sociétés de bienfaisance, de l'autre côté la Mutualité, farouchement attachée à la cotisation volontaire et qui ne veulent pas admettre qu'à eux seuls ils n'ont pas les moyens d'assurer cette retraite, et les anarcho-syndicalistes (Jouhaux, Monatte, Merrheim) de la CGT qui estiment par contre que c'est à l'état de financer les retraites. Ces derniers dénoncent une "retraite pour les morts" compte tenu de l’espérance de vie peu élevée des ouvriers. Les cotisations apparaissent trop élevées pour des salaires misérables, et les pensions versées sont, de surcroît, très modiques. Ce nouveau dispositif est donc assimilé à "une vaste escroquerie étatiste, dont les travailleurs feront tous les frais", où "tous paieront pour cela et, de ce chef, des milliards s'entasseront bientôt dans les coffres de l'Etat" (L'Action syndicale du 3 mars 1910).

Le projet dans son ensemble fait d'ailleurs l’objet de vives critiques, venant de tous bords : d'un côté la droite, le monde paysan et le patronat qui dénoncent le coût de la mesure et "l’invitation à la paresse", ainsi que l'Eglise qui craint pour ses sociétés de bienfaisance, de l'autre côté la Mutualité, farouchement attachée à la cotisation volontaire et qui ne veulent pas admettre qu'à eux seuls ils n'ont pas les moyens d'assurer cette retraite, et les anarcho-syndicalistes (Jouhaux, Monatte, Merrheim) de la CGT qui estiment par contre que c'est à l'état de financer les retraites. Ces derniers dénoncent une "retraite pour les morts" compte tenu de l’espérance de vie peu élevée des ouvriers. Les cotisations apparaissent trop élevées pour des salaires misérables, et les pensions versées sont, de surcroît, très modiques. Ce nouveau dispositif est donc assimilé à "une vaste escroquerie étatiste, dont les travailleurs feront tous les frais", où "tous paieront pour cela et, de ce chef, des milliards s'entasseront bientôt dans les coffres de l'Etat" (L'Action syndicale du 3 mars 1910).

Pourtant, peu à peu une minorité autour de Jean Jaurès, Edouard Vaillant, Albert Thomas, et Marcel Sembat, bientôt soutenue par les allemanistes et les syndicalistes réformistes, voire quelques guesdistes (Jean Ducasse, Victor Renard, Charles Goniaux ...), en est venu à défendre la loi sur les ROP, tout en la trouvant insuffisante. Tous soulignent l’importance d’inscrire dans la législation le passage de l’assistance au droit, la reconnaissance de la légitime intervention de l’État, le progrès de la socialisation des richesses et le potentiel d’émancipation ouvrière par la gestion des caisses de retraites.

Edouard Vaillant est favorable à l'assurance obligatoire, toutefois, comme il l'explique à la chambre des députés le 26 mars 1910, il refuse le principe de la retenue sur le salaire ouvrier. Quelques semaines plus tôt, il a fait adopter, par 197 voix contre 157 lors du VIIème congrès de la SFIO, un texte en faveur de la loi et de son amélioration immédiate sur la base de 3 principes : refus de la capitalisation, gestion ouvrière des caisses et abaissement rapide de l'âge de la retraite. En revanche Paul Lafargue s'y oppose au congrès de la SFIO de 1910 et Jules Guesde, à la Chambre des députés le 31 mars, persiste dans son opposition et est le seul député SFIO à voter contre. Comme la CGT, ils demandent que la retraite soit financée par un impôt spécial "n'atteignant que les privilégiés du capitalisme industriel et terrien.". Les autres votent pour ... Il sera toujours temps, considèrent-ils, d'améliorer ce système. Finalement les mutualistes, convaincus par Léopold Mabilleau, s'y rallient aussi.

Jaurès écrit dans "l'Humanité" du 1er avril 1910 : "A la presque unanimité, la Chambre a voté hier soir la loi des retraites ouvrières et paysannes. Quels que soient les défauts de la loi que nous avons signalé et que nous corrigerons, c'est chose émouvante de voir consacré ainsi le principe même du droit à la vie et de l'assurance sociale. Ce qui était encore, il y a dix ans, l'utopie lointaine, la chimère raillée, devient par l'effort du prolétariat, par la revendication des travailleurs, la vérité légale, la réalité sociale [...] Dès maintenant, en ce qui concerne la loi même des retraites, notre plan est formé, selon la volonté du Parti, pour l'améliorer et la compléter [...]"

Jaurès écrit dans "l'Humanité" du 1er avril 1910 : "A la presque unanimité, la Chambre a voté hier soir la loi des retraites ouvrières et paysannes. Quels que soient les défauts de la loi que nous avons signalé et que nous corrigerons, c'est chose émouvante de voir consacré ainsi le principe même du droit à la vie et de l'assurance sociale. Ce qui était encore, il y a dix ans, l'utopie lointaine, la chimère raillée, devient par l'effort du prolétariat, par la revendication des travailleurs, la vérité légale, la réalité sociale [...] Dès maintenant, en ce qui concerne la loi même des retraites, notre plan est formé, selon la volonté du Parti, pour l'améliorer et la compléter [...]"

Avec la loi du 5 avril 1910 qui crée les retraites ouvrières et paysannes, les ROP, pour les salariés gagnant moins de 3 000 francs (ce qui permet d’exempter ceux qui préfèreraient se constituer une épargne en achetant un bien immobilier ...), les salariés peuvent prendre leur retraite à 65 ans et recevoir une allocation viagère de l'Etat. Afin de financer celle-ci, une cotisation est prélevée sur les salaires.

La mise en œuvre de la loi fait l’objet d’un rapport annuel au président de la république et le suivi est effectué par un conseil supérieur des retraites ouvrières, composé de personnes qualifiées sur le sujet et de hauts fonctionnaires. En 1912, on constate que si près de 7,5 millions de travailleurs peuvent bénéficier de cette loi, ils ne sont en réalité que 2,65 millions à en profiter, les autres n'ayant versé aucune cotisation, d'ailleurs encouragés par les patrons qui ne voulaient pas de cette retraite obligatoire. Ces chiffres vont d'ailleurs décroître dans les années qui suivent.

La loi de finances du 27 février 1912 donne satisfaction à la revendication syndicale sur l'âge de départ, en abaissant à 60 ans l’âge auquel on pouvait faire valoir ses droits, étant entendu qu’il est possible d’attendre d’avoir atteint 65 ans ... Ce dispositif ne résistera pas à la première guerre et à l'inflation durable, l’employeur n’ayant de plus pas la possibilité d’imposer le prélèvement à ses salariés.

La loi du 5 avril 1928 et du 30 avril 1930 qui instituent, pour les salariés titulaires d'un contrat de travail, une assurance pour les risques maladie, maternité, invalidité, vieillesse et décès, conserve la disposition d'âge de départ acquise en 1912.

La loi du 14 mars 1941, relative à l’"allocation aux vieux travailleurs salariés", comporte une réforme majeure. En effet l'érosion monétaire ne permet plus de préserver le pouvoir d'achat des retraités, ce qui conduit à l'abandon du système de la capitalisation au profit de celui de la répartition, qui va permettre de verser rapidement des retraites aux personnes âgées. Mais l'âge "normal" de la retraite reste 60 ans, sauf pour l’allocation spéciale "aux vieux travailleurs français sans ressources suffisantes" qui n’ont pas cotisé assez longtemps ou pas cotisé du tout, qui n'est versée qu'à partir de 65 ans.

C'est l'ordonnance du 19 octobre 1945 qui, de fait, reculera l'âge de la retraite à 65 ans en minorant les droits acquis à 60 ans à seulement 20% du salaire

Il faudra attendre les deux ordonnances du 26 et du 30 mars 1982 pour revenir à l'âge de la retraite à 60 ans, avec une pension à taux plein pour 37 ans et demi de cotisation.

En repoussant l’âge de la retraite à 62 ans, le gouvernement a donc renié un acquis si longuement attendu par les salariés.

12:28 Publié dans chronique à gauche, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |

Facebook |

jeudi, 23 février 2012

Le grand saut ...

Deux parachutistes, l'autrichien Felix Baumgartner et le français Michel André Fournier, poursuivent le rêve de sauter depuis 40 km d’altitude et de franchir le mur du son en chute libre.

L'autrichien est un passionné de base jump, époustouflante activité consistant à sauter en chute libre de falaises, de ponts ou de tours, et s'entraîne depuis plusieurs années avec l'aide financière de Red Bull, marque de boisson à la mode ...

Le français, qui totalise, selon son site web, plus de 8700 sauts en parachute, dont une centaine à très haute altitude (plus de 8500 mètres); et le record de France de saut en chute libre à 12 000 mètres, veut battre 4 records du monde :

- Record d’altitude de vol humain sous un ballon, qui date de 1960. Le 16 août de cette année-là, Joe Kittinger, pilote de l’US Air Force, participant au projet Excelsior, s’élançait d’un ballon gonflé à l’hélium qui venait de grimper à 31 300 m au-dessus du sol, pour un vol de 13 minutes et 45 secondes au dessus du désert du Nouveau Mexique. Mais jusqu'à l'altitude d'environ 20 000 m, il a utilisé un petit parachute pour la stabilité avant d'ouvrir son parachute principal dans l'atmosphère plus dense. Son saut n’est donc pas homologué ...

- Record d’altitude de saut en chute libre établi par Roger Eugène ANDREYEV (Russie) qui sauta à 24.483 mètres le 1er novembre 1962.

- Record de durée en chute libre pour un vol d'environ 7min 25s

- Record de vitesse en chute libre à environ 1 200 km/h

Ce grand saut sera surtout une expérience scientifique qui permettra de réaliser des avancées dans le domaine du tourisme spatial ... La tentative de Michel Fournier s'inscrit d'ailleurs dans la continuité du projet "S38" de l'Armée française à la fin des années 1980, prévoyant de tels sauts à 38 000 m pour mettre au point la capsule d'éjection du projet de navette européen Hermès. Les deux sélectionnés pour ces essais avaient été en 1987 Michel Fournier et Jean-François Clervoy, astronaute de l'Agence Spatiale Européenne, qui parraine l'exploit.

Comme il y a cent ans, à 8h15 le 4 février 1912 ! Ce jour-là, un tailleur pour dames dans le quartier de l'Opéra, Frantz Reichelt, se jette du haut de la tour Eiffel, muni d’une combinaison-parachute de sa fabrication et se tue. Les quotidiens du lendemain en font leur une, avec photos de la chute de la "tragique expérience". La tentative de Reichelt est filmée, ce qui contribue à sa notoriété.

Mais qu'est-ce qui a poussé Reichelt à faire cette expérience mortelle ?

Les débuts de l'aviation et les accidents qui endeuillent ce monde de pionniers entrainent différentes études sur la mise au point du parachute. A la fin de 1910, on compte déjà 28 morts. L'opinion publique s'émeut. Aussi dès 1910, l'aéroclub de France crée le prix Lalance doté de 10 000 francs pour récompenser la réalisation d'un parachute d'avion efficace, pliable, et d'un volume réduit au maximum. En août 1910, la conférence internationale des lignes aériennes émet le vœu "qu'à chaque appareil soit annexé un dispositif formant parachute". Mais il faudra encore attendre au moins dix ans pour que le parachute devienne obligatoire.

Frantz Reichelt a choisi d’opter pour un parachute incorporé à la tenue même d’aviateur. Son système se compose d’une combinaison en toile caoutchoutée, munie d’ailes ressemblant à celles des chauves-souris, avec une surface portant de 12 mètres carrés. Reichelt procède à des essais avec des mannequins depuis la cour de son immeuble, au 8 rue Gaillon, puis se lance lui-même depuis une hauteur d'une dizaine de mètres à Joinville. La tentative est un échec et sa chute est amortie par de la paille au sol. Le Petit Journal rapporte qu'il a également réalisé un essai en novembre 2010 avec un mannequin depuis le premier étage de la tour Eiffel mais apparemment peu concluant.

Persuadé que l'échec vient du fait qu'il n'expérimente pas lui-même son système, Reichelt demande au préfet de police une nouvelle autorisation pour le 4 février 1912. En bas, une trentaine de personnes, journalistes, photographes ou curieux matinaux attendent la minute décisive. Il y a même Gaston Hervieu, qui, l'année précédente, a réussi une expérience similaire, mais avec un mannequin. Reichelt pose, se tient bien droit, face à l'objectif, fait un petit tour sur lui-même pour faire voir son habit-parachute. On tente de le dissuader, mais il monte à la première plateforme de la tour Eiffel, à environ 60m d'altitude Sur la bande d'actualité du Pathé journal, on voit Reichelt, saisi par le vertige, hésiter. Il sait qu'il risque sa vie, la veille il a rédigé son testament ! Mais plus personne pour empêcher le saut, sauf le caméraman qui filme. Il reste à Reichelt de franchir la rambarde pour sauter, mais il se recule instinctivement, prend un journal, le déchire et se rend compte de la violence du vent. Il hésite encore, va plus loin, s'empare d'une table, la dispose et s'apprête à s'élancer. Une fois encore, il recule, puis revient et prend une rapide décision devant l'opérateur qui tremble de tous ses membres. Il fait le mouvement du nageur qui va faire un plongeon, met la tête en avant, fait jouer les ressorts de son vêtement, s'élance, et s'écrase au sol.

En bas, un autre cameraman de Pathé filme la chute, puis la foule autour du cadavre. Le corps est conduit tout d’abord à l’hôpital Necker, où l’interne de service ne peut que constater le décès, puis au poste de police de la rue Amélie, et enfin rue Gaillon, au domicile du malheureux inventeur. (Sources : Le Petit Parisien du 5 février 1912 et Un-tailleur-pour-dames-au-temps-des-aéroplanes de David Darriulat)

Le lendemain, le fait divers fait la une de nombreux journaux nationaux et internationaux. On s'interroge ... comment le préfet a-t-il pu autoriser un tel saut, alors que personne ne croyait en ce costume-parachute ? Car en 1912, le parachutisme n'en est pas complètement à ses premiers pas !

Mais ça, je le raconterai peut être une autre fois ...

19:43 Publié dans espace, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |

Facebook |

lundi, 17 octobre 2011

Zarafa, la girafe du Roi au jardin des plantes

Il y a quelques jours, je visitais le jardin des plantes. Au cœur de Paris, son zoo abrite 1800 animaux dont un tiers représente des espèces menacées d’extinction. Ces espèces rares, plus extraordinaires les unes que les autres sont présentées dans un site exceptionnel par son architecture et sa végétation exubérante.

Il y a quelques jours, je visitais le jardin des plantes. Au cœur de Paris, son zoo abrite 1800 animaux dont un tiers représente des espèces menacées d’extinction. Ces espèces rares, plus extraordinaires les unes que les autres sont présentées dans un site exceptionnel par son architecture et sa végétation exubérante.

La présence d'une ménagerie dans un jardin est une tradition remontant à l'Antiquité et au Moyen-Age. A Vincennes, Louis XIV a déjà pu voir un "sérail" dans lequel se déroulaient des combats de fauves. Il fait donc édifier celle de Versailles par Le Vau entre 1663 et 1665. Les animaux rejoindront le Jardin des Plantes en l'an II.

Avec ses étonnants éléments d'architecture datant pour la plupart du XVIIIe et du XIXe siècle), la Ménagerie du Jardin des Plantes est le plus ancien zoo du monde conservé dans son aspect d'origine. Elle est officiellement ouverte le 11 décembre 1794 à l'initiative de Bernardin de Saint-Pierre, professeur de zoologie au Muséum national d'histoire naturelle. Les animaux proviennent d'animaux de foire de ménageries privées et foraines et par le transfert le 26 avril 1794 des animaux des Ménageries royales de Versailles et de ceux du Raincy appartenant au duc d'Orléans, le 27 mai 1794.

Au cours de son histoire, elle a présenté une quantité innombrable d'espèces animales, dont la première girafe présentée en France.

Le matin du 9 juillet 1826, une girafe se frayait un chemin dans Paris en liesse pour être reçue par Charles X et sa cour. C'était la première fois qu'un tel animal foulait le sol de France et la conclusion d'un étonnant périple de près de trois ans et quatre mille kilomètres.

Le matin du 9 juillet 1826, une girafe se frayait un chemin dans Paris en liesse pour être reçue par Charles X et sa cour. C'était la première fois qu'un tel animal foulait le sol de France et la conclusion d'un étonnant périple de près de trois ans et quatre mille kilomètres.

C'est au sud de Khartoum que Zarafa, présent de Méhémet Ali, vice-roi d'Egypte, va commencer son voyage vers la France. L'Egypte était alors en froid avec la France à cause de sa participation à la répression de la révolte des Chrétiens grecs contre les Turcs. C'est pourquoi, lorsque Berbardino Drovetti, consul de France au Caire, reçoit une circulaire du Ministère des Affaires Étrangères rédigée par le Museum d’Histoire Naturelle qui y réclame des spécimens d’animaux exotiques, Méhémet Ali, désireux se soustraire à la tutelle du Sultan de Constantinople et de resserrer les liens avec l'occident, propose d'envoyer à Charles X l'un des 2 girafons qu'il vient de recevoir d'un seigneur soudanais. L'Angleterre demande pour son compte le second girafon ... On décide alors de tirer au sort les deux girafons et c’est le plus chétif qui échoie à l’Angleterre. Drovetti se vante alors que "notre girafe est ... solide et vigoureuse", tandis que celle qui a échu au roi d’Angleterre "est malade et ne vivra pas longtemps".

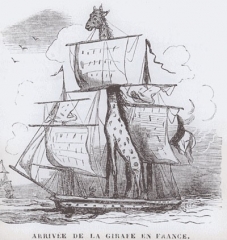

L'animal, baptisé Zarafa, de l'arabe zarafah "douceur de vivre", ou encore "gracieuse créature", embarque à Sennar sur une felouque, descend le Nil Bleu jusque Khartoum, et de là au Caire, puis à Alexandrie, est chargé à bord d'un navire sarde, I Due Fratelli, un deux-mâts qui fait la liaison Alexandrie-Libourne. Son capitaine s’appelle Stefano Manara. On installe la girafe dans une cale, mais on fait un trou sur le pont pour qu’elle puisse passer sa tête. La girafe porte autour du cou un gris-gris composé d’un ruban rouge et d’un pendentif en métal contenant des versets du Coran. On embarque avec elle ses deux palefreniers Atir et Hassan, les trois vaches soudanaises et un couple d’antilopes. La girafe anglaise, elle, passe l’hiver à Malte avant d’être embarqué par bateau pour Londres. Mais elle supporte mal le long voyage et meurt peu après son arrivée dans les bras du roi George.

L'animal, baptisé Zarafa, de l'arabe zarafah "douceur de vivre", ou encore "gracieuse créature", embarque à Sennar sur une felouque, descend le Nil Bleu jusque Khartoum, et de là au Caire, puis à Alexandrie, est chargé à bord d'un navire sarde, I Due Fratelli, un deux-mâts qui fait la liaison Alexandrie-Libourne. Son capitaine s’appelle Stefano Manara. On installe la girafe dans une cale, mais on fait un trou sur le pont pour qu’elle puisse passer sa tête. La girafe porte autour du cou un gris-gris composé d’un ruban rouge et d’un pendentif en métal contenant des versets du Coran. On embarque avec elle ses deux palefreniers Atir et Hassan, les trois vaches soudanaises et un couple d’antilopes. La girafe anglaise, elle, passe l’hiver à Malte avant d’être embarqué par bateau pour Londres. Mais elle supporte mal le long voyage et meurt peu après son arrivée dans les bras du roi George.

Le 23 octobre 1826, Zarafa est accueillie à Marseille par le grand naturaliste Geoffroy Saint-Hilaire et le préfet des Bouches-du-Rhône, le comte de Villeneuve-Bargemont, qui décide de l’installer pour l’hiver dans la cour de la Préfecture, où il a aménagé à son attention des appartements chauffés. Pendant des semaines la foule se presse pour admirer l'animal, que l'on appelle alors camélo-pardalis parce qu’on le croit issu des amours d’un léopard et d’une chamelle ! Jamais on n’avait vu pareil animal sur le sol de France. Même le grand Buffon, n’en avait jamais vu et s’était contenté d’en dresser le portrait d’après des témoignages erronés et d’anciennes lectures … "La Giraffe est un des premiers, des plus beaux, des plus grands des animaux, et qui sans être nuisible, est en même temps des plus inutiles " clame-t-il dans son Histoire Naturelle.

Le 23 octobre 1826, Zarafa est accueillie à Marseille par le grand naturaliste Geoffroy Saint-Hilaire et le préfet des Bouches-du-Rhône, le comte de Villeneuve-Bargemont, qui décide de l’installer pour l’hiver dans la cour de la Préfecture, où il a aménagé à son attention des appartements chauffés. Pendant des semaines la foule se presse pour admirer l'animal, que l'on appelle alors camélo-pardalis parce qu’on le croit issu des amours d’un léopard et d’une chamelle ! Jamais on n’avait vu pareil animal sur le sol de France. Même le grand Buffon, n’en avait jamais vu et s’était contenté d’en dresser le portrait d’après des témoignages erronés et d’anciennes lectures … "La Giraffe est un des premiers, des plus beaux, des plus grands des animaux, et qui sans être nuisible, est en même temps des plus inutiles " clame-t-il dans son Histoire Naturelle.

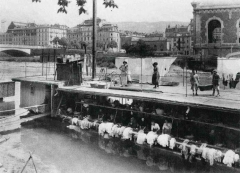

Mais au printemps, le Roi réclame "sa" girafe, que tout le monde appelle le bel animal du Roi. Un temps on pense la faire voyager sur le Rhône, la Saône puis les canaux jusqu’à Paris, ou encore par laMéditerranée, Gibraltar, le golfe de Gascogne et la Manche … Mais les deux solutions sont jugées dangereuses et on les abandonne, la girafe ira à pied jusqu’à Paris. Etienne Geoffroy Saint-Hilaire, alors âgé de 55 ans, professeur de zoologie au Muséum et membre de l’Académie des sciences, prend la décision, malgré ses rhumatismes et une rétention d’urine, de faire les 880 kilomètres à pied, il ne laissera à personne la responsabilité de conduire l’étrange animal auprès du roi ! cela lui vaudra d'être parfois surnommé "Monsieur le comte de la girafe". Il lui fait confectionner un costume imperméable en toile gommée, boutonné par-devant, et frappé à la fois aux armes du Roi de France et à celles du Pacha d’Égypte et d'un bonnet qui couvre la tête et le cou. Et le 20 mai 1827, c'est un cortège surréaliste qui s'ébranle pour Paris, composé de la girafe, de ses gardes égyptiens Hassan le Bédouin et l’Africain Atir, tous deux enturbannés et vêtus de djellabas, et de leur interprète le jeune Joseph Ebeïd (dit Youssef), d'un jeune Marseillais du nom de Barthélemy Chouquet, d'employés de la préfecture et de quelques gendarmes à pied chargés de faire de la place, de trois vaches nourricières, précédés d'un peloton entier de gendarmes à cheval, sabres au clair. Suit une voiture tirée par un cheval sur laquelle on a chargé les bagages et une cage contenant les deux antilopes, un mouflon et quelques autres animaux exotiques. La progression est de 20 à 25 km par jour.... on nourrit la girafe de grain mélangé de maïs, d’orge et de fèves de marais brisées au moulin, et pour boisson, du lait matin et soir.

Mais au printemps, le Roi réclame "sa" girafe, que tout le monde appelle le bel animal du Roi. Un temps on pense la faire voyager sur le Rhône, la Saône puis les canaux jusqu’à Paris, ou encore par laMéditerranée, Gibraltar, le golfe de Gascogne et la Manche … Mais les deux solutions sont jugées dangereuses et on les abandonne, la girafe ira à pied jusqu’à Paris. Etienne Geoffroy Saint-Hilaire, alors âgé de 55 ans, professeur de zoologie au Muséum et membre de l’Académie des sciences, prend la décision, malgré ses rhumatismes et une rétention d’urine, de faire les 880 kilomètres à pied, il ne laissera à personne la responsabilité de conduire l’étrange animal auprès du roi ! cela lui vaudra d'être parfois surnommé "Monsieur le comte de la girafe". Il lui fait confectionner un costume imperméable en toile gommée, boutonné par-devant, et frappé à la fois aux armes du Roi de France et à celles du Pacha d’Égypte et d'un bonnet qui couvre la tête et le cou. Et le 20 mai 1827, c'est un cortège surréaliste qui s'ébranle pour Paris, composé de la girafe, de ses gardes égyptiens Hassan le Bédouin et l’Africain Atir, tous deux enturbannés et vêtus de djellabas, et de leur interprète le jeune Joseph Ebeïd (dit Youssef), d'un jeune Marseillais du nom de Barthélemy Chouquet, d'employés de la préfecture et de quelques gendarmes à pied chargés de faire de la place, de trois vaches nourricières, précédés d'un peloton entier de gendarmes à cheval, sabres au clair. Suit une voiture tirée par un cheval sur laquelle on a chargé les bagages et une cage contenant les deux antilopes, un mouflon et quelques autres animaux exotiques. La progression est de 20 à 25 km par jour.... on nourrit la girafe de grain mélangé de maïs, d’orge et de fèves de marais brisées au moulin, et pour boisson, du lait matin et soir.

Pendant quarante et un jours, de ville en ville, Aix, puis à Avignon, Orange, Valence, Lyon, etc. cette extraordinaire caravane va susciter l'émerveillement, la curiosité et la stupeur de dizaines de milliers de personnes venues à sa rencontre.

Pendant quarante et un jours, de ville en ville, Aix, puis à Avignon, Orange, Valence, Lyon, etc. cette extraordinaire caravane va susciter l'émerveillement, la curiosité et la stupeur de dizaines de milliers de personnes venues à sa rencontre.

Impatients et curieux, certains Parisiens n'attendent pas l'arrivée du cortège dans la capitale et se portent à sa rencontre. Fin juin, Georges Cuvier, directeur des Jardins du Roy, apprend que la girafe approche de Paris. Bien qu’opposé aux théories de Geoffroy Saint-Hilaire et brouillé avec lui, il ne peut manquer de s’intéresser vivement à l’arrivée de l’animal. Il organise un voyage en coche d’eau sur la Seine pour conduire à sa rencontre son épouse, de sa fille et de sa belle-fille, Sophie Duvaucel, que Stendhal courtise. Ils la voient passer sur la route à Corbeil, alors qu’ils déjeunent sur l’herbe. Stendhal, qui rapporte cette promenade dans une lettre du 2 juillet 1827 : "nous sommes allés par le Steamboat de la Seine, à Villeneuve-Saint-Georges au devant de la girafe, le 30 juin", est apparemment peu impressionné et poursuit le fil de sa correspondance sans autre forme de commentaire.

Théodore Chassériau, qui a alors huit ans, se poste lui aussi sur son passage et la croque, avec ses deux cornacs enturbannés : cette œuvre de jeunesse est conservée au Département des arts graphiques du Louvre.

Théodore Chassériau, qui a alors huit ans, se poste lui aussi sur son passage et la croque, avec ses deux cornacs enturbannés : cette œuvre de jeunesse est conservée au Département des arts graphiques du Louvre.

Le 30 juin, la Girafe du Roi est donc au Jardin des Plantes à 5 h du soir. Elle vient de faire à pied 880 km. Un enclos spécial a été préparé pour la recevoir. Mais le 9 juillet, le Roi exige qu'on la conduise dans son château de Saint-Cloud : "C’est à la girafe d’être conduite au roi, et non pas au souverain de se précipiter comme le vulgaire au-devant du cadeau qu’on lui fait." La girafe porte son manteau armorié, on lui a mis une couronne de fleurs. Elle mange des pétales de roses dans la main du souverain. Le soir elle retrouve son enclos près du Muséum, où elle continue de recevoir d'innombrables visites. Près de 600.000 personnes se pressent ainsi pour l'admirer en l'espace d'un an seulement ... leur curiosité se partage alors entre "la belle égyptienne" et une troupe de Peaux Rouges – des Osages – ramenés en France depuis l’Oklahoma.

Le 30 juin, la Girafe du Roi est donc au Jardin des Plantes à 5 h du soir. Elle vient de faire à pied 880 km. Un enclos spécial a été préparé pour la recevoir. Mais le 9 juillet, le Roi exige qu'on la conduise dans son château de Saint-Cloud : "C’est à la girafe d’être conduite au roi, et non pas au souverain de se précipiter comme le vulgaire au-devant du cadeau qu’on lui fait." La girafe porte son manteau armorié, on lui a mis une couronne de fleurs. Elle mange des pétales de roses dans la main du souverain. Le soir elle retrouve son enclos près du Muséum, où elle continue de recevoir d'innombrables visites. Près de 600.000 personnes se pressent ainsi pour l'admirer en l'espace d'un an seulement ... leur curiosité se partage alors entre "la belle égyptienne" et une troupe de Peaux Rouges – des Osages – ramenés en France depuis l’Oklahoma.

L'arrivée à Paris déclenche une véritable "girafomania"(Olivier Lebleu "Les Avatars de Zarafa, chronique d'une girafomania 1826-1845"). Sa renommée est telle que l'on voit fleurir son image un peu partout, sur des faïences, poteries, sculptures, peintures, bronzes, éventails, ombrelles, ou encore des étoffes, et elle envahit le langage, la mode, le mobilier la chansonnette, les pamphlets, les spectacles. Au théâtre du Vaudeville on donne une pièce intitulée La girafe ou une journée aux Jardins du Roy. Balzac écrit un pamphlet : Discours de la girafe au chef des six Osages prononcé le jour de leur visite aux Jardins du Roi et traduit de l’arabe par l’interprète de la girafe. Les dames adoptent la coiffure à la girafe. Les cravates se nouent à la girafe ... Le péage du pont d’Austerlitz, qui est alors l’une des voies d’accès à la ménagerie, fait une recette sans précédent, on s’arrache des billets vendus au double de leur prix pour contempler de plus près la vedette. Sa vogue est telle que sa haute silhouette, accompagnée de son cornac, est intégrée au moins dès 1830, à la galerie des trente-neuf personnages typiques du Carnaval de Paris, au même titre que Robert Macaire, Pierrot ou Polichinelle.

L'arrivée à Paris déclenche une véritable "girafomania"(Olivier Lebleu "Les Avatars de Zarafa, chronique d'une girafomania 1826-1845"). Sa renommée est telle que l'on voit fleurir son image un peu partout, sur des faïences, poteries, sculptures, peintures, bronzes, éventails, ombrelles, ou encore des étoffes, et elle envahit le langage, la mode, le mobilier la chansonnette, les pamphlets, les spectacles. Au théâtre du Vaudeville on donne une pièce intitulée La girafe ou une journée aux Jardins du Roy. Balzac écrit un pamphlet : Discours de la girafe au chef des six Osages prononcé le jour de leur visite aux Jardins du Roi et traduit de l’arabe par l’interprète de la girafe. Les dames adoptent la coiffure à la girafe. Les cravates se nouent à la girafe ... Le péage du pont d’Austerlitz, qui est alors l’une des voies d’accès à la ménagerie, fait une recette sans précédent, on s’arrache des billets vendus au double de leur prix pour contempler de plus près la vedette. Sa vogue est telle que sa haute silhouette, accompagnée de son cornac, est intégrée au moins dès 1830, à la galerie des trente-neuf personnages typiques du Carnaval de Paris, au même titre que Robert Macaire, Pierrot ou Polichinelle.

Cet engouement durera plus de trois ans, et la fin de la "mode girafe" coïncidera avec le déclin de la faveur dont bénéficiait Charles X dans l’opinion de ses sujets. Le voyage et le soin accordé à la girafe ne manquent pas de susciter la raillerie des opposants aux Bourbons : "Rien n'est changé en France si ce n'est qu'il s'y trouve une grande bête de plus". Cela n’a pas échappé à Honoré de Balzac, qui écrit ces lignes prophétiques dans une nouvelle publiée par le journal La Silhouette quelques semaines avant la Révolution de 1830 : "Elle n’est plus visitée que par le provincial arriéré, la bonne d’enfant désœuvrée. À cette leçon frappante, bien des hommes devraient s’instruire et prévoir le sort qui les attend". Durant la monarchie de Juillet, Louis-Philippe Ier sera alors caricaturé en girafe au long cou ...

Cet engouement durera plus de trois ans, et la fin de la "mode girafe" coïncidera avec le déclin de la faveur dont bénéficiait Charles X dans l’opinion de ses sujets. Le voyage et le soin accordé à la girafe ne manquent pas de susciter la raillerie des opposants aux Bourbons : "Rien n'est changé en France si ce n'est qu'il s'y trouve une grande bête de plus". Cela n’a pas échappé à Honoré de Balzac, qui écrit ces lignes prophétiques dans une nouvelle publiée par le journal La Silhouette quelques semaines avant la Révolution de 1830 : "Elle n’est plus visitée que par le provincial arriéré, la bonne d’enfant désœuvrée. À cette leçon frappante, bien des hommes devraient s’instruire et prévoir le sort qui les attend". Durant la monarchie de Juillet, Louis-Philippe Ier sera alors caricaturé en girafe au long cou ...

Atir continue de partager sa vie : tous les jours il la lave et la peigne (d’où peut être l’expression peigner la girafe qui signifie faire un travail inutile et très long, ne rien faire d'efficace, mais que certains utilisent pour décrire des pratiques plus ... sexuelles !). Il porte un turban blanc et des babouches rouges. Il restera douze ans auprès d’elle.

Zarafa coule des jours paisibles jusqu'en 1845, où elle a atteint l'âge tout à fait respectable pour une girafe de 21 ans. Elle avait été rejointe en 1839 par une autre girafe, envoyée par Antoine Clot, dit Clot-Bey, médecin français devenu directeur de l’Ecole de médecine du Caire. Elle meurt le 12 janvier, sept mois après Geoffroy Saint-Hilaire.

Zarafa coule des jours paisibles jusqu'en 1845, où elle a atteint l'âge tout à fait respectable pour une girafe de 21 ans. Elle avait été rejointe en 1839 par une autre girafe, envoyée par Antoine Clot, dit Clot-Bey, médecin français devenu directeur de l’Ecole de médecine du Caire. Elle meurt le 12 janvier, sept mois après Geoffroy Saint-Hilaire.

Girafe. Buffon. XIII. Camelopardalis girafe. Cervus camelopardalis, L., du Darfour. Donnée par S.A. le pacha d’Egypte, a vécu 17 ans et demi à la ménagerie.

Quelques sources :

Étienne Geoffroy Saint-Hilaire - Quelques Considérations sur la Girafe http://fr.wikisource.org/wiki/Quelques_Consid%C3%A9ration...

http://guimik.org/wp-content/2010/05/dossier-presentation...

http://www.vacarme.org/article1009.html

http://bibliotheque-desguine.hauts-de-seine.net/desguine/...

http://pdf.actualite-poitou-charentes.info/079/actu79janv...

17:59 Publié dans Bavardage, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |

Facebook |

mercredi, 08 juin 2011

Les revenants ...

Ils sont en face de moi, l'œil rond, et je me vois soudain dans ce regard d'effroi : leur épouvante.

Ils sont en face de moi, l'œil rond, et je me vois soudain dans ce regard d'effroi : leur épouvante.

Depuis deux ans, je vivais sans visage. Nul miroir, à Buchenwald. Je voyais mon corps, sa maigreur croissante, une fois par semaine, aux douches. Pas de visage, sur ce corps dérisoire. De la main, parfois, je frôlais une arcade sourcilière, des pommettes saillantes, le creux d'une joue. J'aurais pu me procurer un miroir, sans doute. On trouvait n'importe quoi au marché noir du camp, en échange de pain, de tabac, de margarine. Même de la tendresse, à l'occasion.

Mais je ne m'intéressais pas à ces détails.

La preuve d'ailleurs, je suis là.

Ils me regardent, l'œil affolé, rempli d'horreur?

Mes cheveux ras ne peuvent pas être en cause, en être la cause. Jeunes recrues, petits paysans, d'autres encore, portent innocemment le cheveu ras. Banal, ce genre. Ca ne trouble personne, une coupe à zéro. Ca n'a rien d'effrayant. Ma tenue, alors? Sans doute a-t-elle de quoi intriguer: une défroque disparate. Mais je chausse des bottes russes, en cuir souple. J'ai une mitraillette allemande en travers de la poitrine, signe évident d'autorité par les temps qui courent. Ca n'effraie pas, l'autorité, ça rassure plutôt. Ma maigreur? Ils ont dû voir pire, déjà. S'ils suivent les armées alliées qui s'enfoncent en Allemagne en ce printemps, ils ont déjà vu pire, d'autres camps, des cadavres vivants.

Ca peut surprendre, intriguer, ces détails: mes cheveux ras, mes hardes disparates. Mais ils ne sont pas surpris, ni intrigués. C'est de l'épouvante que je lis dans leurs yeux.

Il ne reste que mon regard, j'en conclus, qui puisse autant les intriguer. C'est l'horreur de mon regard que révèle le leur, horrifié. Si leurs yeux sont un miroir, enfin, je dois avoir un regard de fou, dévasté.

Je voyais mon corps, de plus en plus flou, sous la douche hebdomadaire. Amaigri mais vivant : le sang circulait encore, rien à craindre. Ca suffirait, ce corps amenuisé mais disponible, apte à une survie rêvée, bien que peu probable.

On peut toujours tout dire, en somme. L'ineffable dont on nous rebattra les oreilles n'est qu'alibi. Ou signe de paresse. On peut toujours tout dire, le langage contient tout. On peut dire l'amour le plus fou, la plus terrible cruauté. On peut nommer le mal, son goût de pavot, ses bonheurs délétères. On peut dire Dieu et ce n'est pas peu dire. On peut dire la rose et la rosée, l'espace d'un matin. On peut dire la tendresse, l'océan tutélaire de la bonté. On peut dire l'avenir, les poètes s'y aventurent les yeux fermés, la bouche fertile.

On peut tout dire de cette expérience. Il suffit d'y penser. Et de s'y mettre. D'avoir le temps, sans doute, et le courage, d'un récit illimité, probablement interminable, illuminé –clôturé aussi, bien entendu- par cette possibilité de se poursuivre à l'infini. Quitte à tomber dans la répétition et le ressassement. Quitte à ne pas s'en sortir, à prolonger la mort, le cas échéant, à la faire revivre sans cesse dans les plis et les replis du récit, à n'être plus que le langage de cette mort, à vivre à ses dépens, mortellement.

Mais peut-on tout entendre, tout imaginer ? Le pourra-t-on ? Et auront-ils la patience, la passion, la compassion, la rigueur nécessaire ? Le doute me vient, dès ce premier instant, cette première rencontre avec des hommes d'avant, du dehors –venus de la vie, à voir le regard épouvanté, presque hostile, méfiant du moins, des trois officiers.

Ils sont silencieux, ils évitent de me regarder.

Je me suis vu dans leur œil horrifié pour la première fois depuis deux ans. Ils m'ont gâché cette première matinée, ces trois zigues. Je croyais en être sorti, vivant. Revenu dans la vie, du moins. Ce n'est pas évident. A deviner mon regard dans le miroir du leur, il ne semble pas que je sois au-delà de tant de mort.

Une idée m'est venue, soudain –si l'on peut appeler idée cette bouffée de chaleur, tonique, cet afflux de sang, cet orgueil d'un savoir du corps, pertinent-, la sensation, en tout cas, soudaine, très forte, de ne pas avoir échappé à la mort, mais de l'avoir traversée. D'avoir été, plutôt, traversé par elle. De l'avoir vécue, en quelque sorte. D'en être revenu comme on revient d'un voyage qui vous a transformé : transfiguré, peut-être.

J'ai compris soudain qu'ils avaient raison de s'effrayer, ces militaires, d'éviter mon regard. Car je n'avais pas vraiment survécu à la mort, je ne l'avais pas évitée. Je n'y avais pas échappé. Je l'avais parcourue, plutôt, d'un bout à l'autre. J'en avais parcouru les chemins, m'y étais perdu et retrouvé, contrée immense où ruisselle l'absence. J'étais un revenant, en somme.

Cela fait toujours peur, les revenants.

Soudain, ça m'avait intrigué, excité même, que la mort ne fût plus à l'horizon, droit devant, comme le butoir imprévisible du destin, m'aspirant vers son indescriptible certitude. Qu'elle fût déjà dans mon passé, usée jusqu'à la corde, vécue jusqu'à la lie, son souffle chaque jour plus faible, plus éloigné de moi, sur ma nuque.

C'était excitant d'imaginer que le fait de vieillir, dorénavant, à compter de ce jour d'avril fabuleux n'allait pas me rapprocher de la mort, mais bien au contraire m'en éloigner.

Peut-être n'avais-je pas tout bêtement survécu à la mort mais en étais-je ressuscité : peut-être étais-je immortel, désormais. En sursis illimité, du moins, comme si j'avais nagé dans le fleuve Styx jusqu'à l'autre rivage.

Ce sentiment ne s'est pas évanoui dans les rites et les routines du retour à la vie, lors de l'été de ce retour. Je n'étais pas seulement sûr d'être vivant, j'étais convaincu d'être immortel. Hors d'atteinte, en tout cas. Tout m'était arrivé, rien ne pouvait plus me survenir. Rien d'autre que la vie, pour y mordre à pleines dents. C'est avec cette assurance que j'ai traversé, plus tard, dix ans de clandestinité en Espagne. (…)

Mais je suis encore dans la lumière du regard sur moi, horrifié, des trois officiers en uniforme britanniques.

Depuis bientôt deux ans, je vivais entouré de regards fraternels. Quand regard il y avait : la plupart des déportés en étaient démunis. Eteint, leur regard, obnubilé, aveuglé par la lumière crue de la mort. La plupart d'entre eux ne vivaient plus que sur la lancée : lumière affaiblie d'une étoile morte, leur œil.

Ils passaient, marchant d'une allure d'automates, retenue, mesurant leur élan, comptant leurs pas, sauf aux moments de la journée où il fallait justement le marquer, le pas, martial, lors de la parade devant les SS, matin et soir, sur la place d'appel, au départ et au retour des kommandos de travail, ils marchaient les yeux mi-clos, se protégeant ainsi des fulgurances brutales du monde, abritant des courants d'air glacial la petite flamme vacillante de leur vitalité.

Mais il était fraternel, le regard qui aurait survécu. D'être nourri de tant de mort, probablement. Nourri d'un si riche partage."

Jorge Semprun - L'écriture ou la vie

02:44 Publié dans coup de coeur, Histoire, litterature | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |

Facebook |

mardi, 12 avril 2011

12 avril 1961 ... une date à part !

Sans doute va-t-on sourire si j'écris que cette journée fut celle qui a le plus décidé de mon avenir ! Et pourtant c'est bien à partir de ce moment que, petit à petit, a germé en moi l'idée de devenir ingénieure pour travailler dans le spatial ... et c'est finalement bien ce que j'ai fait. J'ai d'ailleurs tellement dû le répéter à mes camarades qu'en fin de seconde, elles m'avaient dédicacé une photo de classe avec ces mots "à notre future astronaute". Bon, je ne me suis jamais envolé dans le ciel, mais j'ai fait toute ma carrière professionnelle dans les fusées, en particulier ARIANE. Et j'avoue que je m'y suis "défoncée" !

Sans doute va-t-on sourire si j'écris que cette journée fut celle qui a le plus décidé de mon avenir ! Et pourtant c'est bien à partir de ce moment que, petit à petit, a germé en moi l'idée de devenir ingénieure pour travailler dans le spatial ... et c'est finalement bien ce que j'ai fait. J'ai d'ailleurs tellement dû le répéter à mes camarades qu'en fin de seconde, elles m'avaient dédicacé une photo de classe avec ces mots "à notre future astronaute". Bon, je ne me suis jamais envolé dans le ciel, mais j'ai fait toute ma carrière professionnelle dans les fusées, en particulier ARIANE. Et j'avoue que je m'y suis "défoncée" !

Ce 12 avril donc, j'étais pensionnaire, car ma mère, atteinte d'un cancer, était soignée loin de nous, à l'institut Curie, elle allait mourir 4 mois plus tard et mes grands parents avaient déjà beaucoup de mal à s'occuper des plus jeunes pendant que mon père sillonnait les routes avec son métier et "montait" un week-end sur deux à Paris. C'est dire que ce qui se passait "dehors" ne me parvenait que très peu ... le procès d'Eichmann qui avait commencé la veille, la crise de Berlin avec le bouclage de la frontière entre l'est et l'ouest ce même 12 avril, le fiasco de la Baie des Cochons ou le putsch d'Alger quelques jours plus tard, tous des évènements importants qui ont fait la une des journaux et des radios, je n'en ai aucun souvenir personnel. Mais de Iouri Gagarine dans l'espace, si !!!