jeudi, 15 mars 2012

A la mi-carême

Le carnaval s'en va, les roses vont éclore ;

Sur les flancs des coteaux déjà court le gazon.

Cependant du plaisir la frileuse saison

Sous ses grelots légers rit et voltige encore,

Tandis que, soulevant les voiles de l'aurore,

Le Printemps inquiet paraît à l'horizon.

Du pauvre mois de mars il ne faut pas médire ;

Bien que le laboureur le craigne justement,

L'univers y renaît ; il est vrai que le vent,

La pluie et le soleil s'y disputent l'empire.

Qu'y faire ? Au temps des fleurs, le monde est un enfant ;

C'est sa première larme et son premier sourire.

C'est dans le mois de mars que tente de s'ouvrir

L'anémone sauvage aux corolles tremblantes.

Les femmes et les fleurs appellent le zéphyr ;

Et du fond des boudoirs les belles indolentes,

Balançant mollement leurs tailles nonchalantes,

Sous les vieux marronniers commencent à venir.

C'est alors que les bals, plus joyeux et plus rares,

Prolongent plus longtemps leurs dernières fanfares ;

À ce bruit qui nous quitte, on court avec ardeur ;

La valseuse se livre avec plus de langueur :

Les yeux sont plus hardis, les lèvres moins avares,

La lassitude enivre, et l'amour vient au coeur.

S'il est vrai qu'ici-bas l'adieu de ce qu'on aime

Soit un si doux chagrin qu'on en voudrait mourir,

C'est dans le mois de mars, c'est à la mi-carême,

Qu'au sortir d'un souper un enfant du plaisir

Sur la valse et l'amour devrait faire un poème,

Et saluer gaiement ses dieux prêts à partir.

[...]

Alfred de Musset

Tableau de Tiepolo

07:59 Publié dans art, litterature, peinture, poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |

Facebook |

dimanche, 04 mars 2012

Grand-mère

22:02 Publié dans art, litterature, peinture, poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |

Facebook |

jeudi, 01 mars 2012

Conjugaison végétale

J'arbre

Tu pousses

Il croît

Nous branchons

Vous racinez

Ils hachent

Hérard Bialestowski

Mars ... bientôt le printemps ! mardi et mercredi, quelques heures de jardinage. Il était temps de tailler mes hortensias. Car c'est un arbuste magnifique... quand il est bien taillé ! Mais je suis régulièrement déçue par ceux de mon jardin. Les floraisons sont plutôt irrégulières et souvent nettement moins généreuses que celles des hortensias du voisin. Alors j'ai un peu potassé sur internet avant de m'y mettre !

Mars ... bientôt le printemps ! mardi et mercredi, quelques heures de jardinage. Il était temps de tailler mes hortensias. Car c'est un arbuste magnifique... quand il est bien taillé ! Mais je suis régulièrement déçue par ceux de mon jardin. Les floraisons sont plutôt irrégulières et souvent nettement moins généreuses que celles des hortensias du voisin. Alors j'ai un peu potassé sur internet avant de m'y mettre !

Les fleurs viennent sur le bois poussé il y a un an. Cela signifie que pendant longtemps je taillais un peu trop sévèrement mes hortensias, qui ne fleurissaient donc pas du tout ! Alors ces dernières années, je ne les ai pas taillées de peur de mal faire ! donc des fleurs, mais petites et surtout un arbuste peu esthétique.

Alors cette année j'ai suivi les conseils j'ai en coupant juste au-dessus d'une vraie paire de bourgeons. Ensuite, j'ai poursuivi la taille en supprimant les bois mort au ras du sol et j'ai supprimé les branches les plus vieilles surtout celles situées au centre du buisson.

Résultat dans quelques mois !

06:56 Publié dans Bavardage, poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |

Facebook |

mardi, 28 février 2012

Attention travaux !

- C'est une honte ! s'exclama

L'inspecteur des travaux infinis

Devant le chantier

Silencieux :

Le vitrier dort, les maçons sommeillent,

Le serrurier ronfle, l'architecte rêve,

Les peintres reposent,

Les menuisiers somnolent,

Les plombiers roupillent,

Les carreleurs pioncent,

Les sanitaires en écrasent

Il n'y a que vous, mon cher, que vous

A rester debout :

Votre zèle est honorable

Quelle est votre affectation ?

- je suis le marchand de sable

Pierre FERRAN

illustration : le petit paresseux de Jean-Baptiste Greuze

07:36 Publié dans art, litterature, poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |

Facebook |

samedi, 25 février 2012

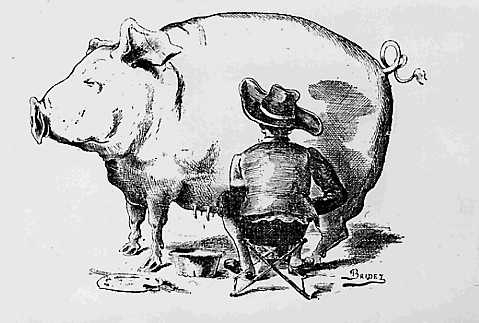

CE QUE DIT LE COCHON…

Pour parler, dit le cochon,

Ce que j’aime c’est les mots porqs :

glaviot grumeau gueule grommelle

chafouin pacha épluchure

mâchon moche miche chameau

empoté chouxgras polisson.

J’aime les mots gras et porcins :

jujube pechblende pépère

compost lardon chouraver

bouillaque tambouille couenne

navet vase chose choucroute.

Je n’aime pas trop potiron

et pas du tout arc-en-ciel.

Ces bons mots je me les fourre sous le groin

et ça fait un poëme de porq.

Jacques Roubaud

Les Animaux de tout le monde, 1983

illustration : "le Porc trait" par Van Dyck (Bridet, 1884).

10:57 Publié dans art, litterature, peinture, poèmes | Lien permanent | Commentaires (1) | ![]() Facebook |

Facebook |

dimanche, 13 novembre 2011

THE SONG OF WANDERING AENGUS

I went out to the hazel wood,

Because a fire was in my head,

And cut and peeled a hazel wand,

And hooked a berry to a thread;

And when white moths were on the wing,

And moth-like stars were flickering out,

I dropped the berry in a stream

And caught a little silver trout.

When I had laid it on the floor

I went to blow the fire a-flame,

But something rustled on the floor,

And some one called me by my name:

It had become a glimmering girl

With apple blossom in her hair

Who called me by my name and ran

And faded through the brightening air.

Though I am old with wandering

Through hollow lands and hilly lands,

I will find out where she has gone,

And kiss her lips and take her hands;

And walk among long dappled grass,

And pluck till time and times are done

The silver apples of the moon,

The golden apples of the sun.

William Butler Yeats

The Wind Among the Reeds - 1899.

03:04 Publié dans art, coup de coeur, litterature, poèmes | Lien permanent | Commentaires (1) | ![]() Facebook |

Facebook |

dimanche, 24 avril 2011

sur l'herbe

- L'abbé divague. - Et toi, marquis,

Tu mets de travers ta perruque.

- Ce vieux vin de Chypre est exquis

Moins, Camargo, que votre nuque.

- Ma flamme... - Do, lui, sol, la, si.

L'abbé, ta noirceur se dévoile!

- Que je meure, Mesdames, si

Je ne vous décroche une étoile !

- Je voudrais être petit chien !

- Embrassons nos bergères l'une

Après l'autre. - Messieurs, eh bien ?

- Do, mi, sol. - Hé! bonsoir, la Lune!

Paul Verlaine

Fêtes galantes

Dans le tableau de Fragonard, les personnages sont bien là, l'abbé et le marquis ... mais il manque une ou plusieurs bergères ... et on peut faire un parallèle entre le vertige du mouvement de l’escarpolette et l’ivresse due au vin de Chypre. La lumière de la lune peut être celle dorée et argentée du tableau.

00:50 Publié dans art, litterature, peinture, poèmes | Lien permanent | Commentaires (1) | ![]() Facebook |

Facebook |

lundi, 28 mars 2011

A mon jardinier

Laborieux valet du plus commode maître

Qui pour te rendre heureux ici-bas pouvait naître,

Antoine, gouverneur de mon jardin d’Auteuil,

Qui diriges chez moi l’if et le chèvrefeuil,

Et sur mes espaliers, industrieux génie,

Sais si bien exercer l’art de la Quintinie;

Oh ! que de mon esprit triste et mal ordonné,

Ainsi que de ce champ par toi si bien orné,

Ne puis-je faire ôter les ronces, les épines,

Et des défauts sans nombre arracher les racines !

Mais parle : raisonnons. Quand, du matin au soir,

Chez moi, poussant la bêche, ou portant l’arrosoir,

Tu fais d’un sable aride une terre fertile,

Et rends tout mon jardin à tes lois si docile,

Que dis-tu de m’y voir rêveur, capricieux,

Tantôt baissant le front, tantôt levant les yeux,

Des paroles dans l’air par élans envolées

Effrayer les oiseaux perchés dans mes allées ?

Ne soupçonnes-tu point qu’agité du démon

Ainsi que ce cousin des quatre fils Aimon

Dont tu lis quelquefois la merveilleuse histoire,

Je rumine en marchant quelque endroit du grimoire ?

Mais non : tu te souviens qu’au village on t’a dit

Que ton maître est nommé pour coucher par écrit

Les faits d’un roi plus grand en sagesse, en vaillance,

Que Charlemagne aidé des douze pairs de France.

Tu crois qu’il y travaille, et qu’au long de ce mur,

Peut-être en ce moment il prend Mons et Namur.

Que penserais-tu donc, si l’on t’allait apprendre

Que ce grand chroniqueur des gestes d’Alexandre,

Aujourd’hui méditant un projet tout nouveau,

S’agite, se démène, et s’use le cerveau,

Pour te faire à toi-même en rimes insensées

Un bizarre portrait de ses folles pensées ?

Mon maître, dirais-tu, passe pour un docteur ;

Et parle quelquefois mieux qu’un prédicateur :

Sous ces arbres pourtant, de si vaines sornettes

Il n’irait point troubler la paix de ces fauvettes,

S’il lui fallait toujours, comme moi, s’exercer,

Labourer, couper, tondre, aplanir, palisser;

Et, dans l’eau de ces puits sans relâche tirée,

De ce sable étancher la soif démesurée.

Antoine, de nous deux tu crois donc, je le vois,

Que le plus occupé dans ce jardin, c’est toi ?

Oh ! que tu changerais d’avis et de langage,

Si deux jours seulement, libre du jardinage,

Tout à coup devenu poète et bel esprit,

Tu t’allais engager à polir un écrit

Qui dît, sans s’avilir, les plus petites choses ;

Fît des plus secs chardons des œillets et des roses ;

Et sût, même aux discours de la rusticité,

Donner de l’élégance et de la dignité ;

Un ouvrage, en un mot, qui, juste en tous ses termes

Sût plaire à d’Aguesseau, sût satisfaire Termes ;

Sût, dis-je, contenter, en paraissant au jour,

Ce qu’ont d’esprits plus fins et la ville et la cour !

Bientôt de ce travail revenu sec et pâle,

Et le teint plus jauni que de vingt ans de hâle,

Tu dirais, reprenant ta pelle et ton râteau :

J’aime mieux mettre encor cent arpents au niveau,

Que d’aller follement, égaré dans les nues,

Me lasser à chercher des visions cornues,

Et, pour lier des mots si mal s’entr’accordants,

Prendre dans ce jardin la lune avec les dents.

Approche donc, et viens ; qu’un paresseux t’apprenne,

Antoine, ce que c’est que fatigue et que peine.

L’homme ici-bas, toujours inquiet et gêné,

Est, dans le repos même, au travail condamné.

La fatigue l’y suit. C’est en vain qu’aux poètes

Les neuf trompeuses Sœurs dans leurs douces retraites

Promettent du repos sous leurs ombrages frais :

Dans ces tranquilles bois pour eux plantés exprès,

La cadence aussitôt, la rime, la césure,

La riche expression, la nombreuse mesure,

Sorcières dont l’amour sait d’abord les charmer,

De fatigues sans fin viennent les consumer.

Sans cesse poursuivant ces fugitives fées,

On voit sous les lauriers haleter les Orphées.

Leur esprit toutefois se plait dans son tourment,

Et se fait de sa peine un noble amusement.

Mais je ne trouve point de fatigue si rude,

Que l’ennuyeux loisir d’un mortel sans étude,

Qui jamais ne sortant de sa stupidité,

Soutient, dans les langueurs de son oisiveté,

D’une lâche indolence esclave volontaire,

Le pénible fardeau de n’avoir rien à faire.

Vainement offusqué de ses pensers épais,

Loin du trouble et du bruit il croit trouver la paix :

Dans le calme odieux de sa sombre paresse,

Tous les honteux plaisirs, enfants de la mollesse,

Usurpant sur son âme un absolu pouvoir,

De monstrueux désirs le viennent émouvoir,

Irritent de ses sens la fureur endormie,

Et le font le jouet de leur triste infamie.

Puis sur leurs pas soudain arrivent les remords :

Et bientôt avec eux tous les fléaux du corps,

La pierre, la colique et les gouttes cruelles ;

Guenaud, Rainsant, Brayer, presque aussi tristes qu’elles,

Chez l’indigne mortel courent tous s’assembler,

De travaux douloureux le viennent accabler ;

Sur le duvet d’un lit, théâtre de ses gênes,

Lui font scier des rocs, lui font fendre des chênes,

Et le mettent au point d’envier ton emploi.

Reconnais donc, Antoine, et conclus avec moi

Que la pauvreté mâle, active et vigilante,

Est, parmi les travaux, moins lasse et plus contente

Que la richesse oisive au sein des voluptés.

Je te vais sur cela prouver deux vérités :

L’une, que le travail, aux hommes nécessaire,

Fait leur félicité plutôt que leur misère ;

Et l’autre, qu’il n’est point de coupable en repos.

C’est ce qu’il faut ici montrer en peu de mots.

Suis-moi donc. Mais je vois, sur ce début de prône,

Que ta bouche déjà s’ouvre large d’une aune,

Et que, les yeux fermés, tu baisses le menton.

Ma foi, le plus sûr est de finir ce sermon.

Aussi bien j’aperçois ces melons qui t’attendent,

Et ces fleurs qui là-bas entre elles se demandent

S’il est fête au village, et pour quel saint nouveau

On les laisse aujourd’hui si longtemps manquer d’eau.

Nicolas Boileau — Épitres

Épitre XI (1695)

Illustration par Emile Bayard (1837-1891)

17:31 Publié dans art, litterature, peinture, poèmes | Lien permanent | Commentaires (1) | ![]() Facebook |

Facebook |

dimanche, 20 mars 2011

Jeu

Ils sont occupés à jouer,

Tous bons compagnons, dans le bouge,

En buvant jusqu'à s'enrouer,

Pâles sous la chandelle rouge.

L'un d'eux, qui s'est évertué,

Caresse une femme, qui rue.

Ils ont de l'or, ayant tué

Tout à l'heure un vieux dans la rue.

Là sont Pirot, Cadet, Flanquin,

Mordeval, Blésimar, Polyte,

Mélasse en chapeau d'Arlequin,

Ceinturon, Fripouille, une élite!

Et des femmes: Irma Bassin,

Clarinette, qui vient du Havre,

Chiffonnette, qui n'a qu'un sein,

Carillon, Morphine et Cadavre.

Avalant des alcools verts,

Elles sont parfois embrassées,

Laissant leurs corsages ouverts

Et leurs sales jupes troussées.

Chiffonnette dit à Flanquin:

A la fin, laisse-moi; ça m'use!

Irma soupire: Cré coquin!

On joue, on se saoule, on s'amuse;

Et Carillon, qui rêve encor,

Ainsi qu'une bête assouvie,

Voit se mêler le ruisseau d'or

Avec le ruisseau d'eau-de-vie.

Un rayon, comme un farfadet,

Chatouille ces femmes frivoles.

Mais tout à coup le grand Cadet

Dit à Blésimar: Tu nous voles!

Parbleu! tes cartes sont de poids.

Ah! tu marches bien, petit homme:

Elles ont, dessous, de la poix.

Ça n'est pas si cher que la gomme!

Mais Blésimar, ce garnement,

Dont la voix ainsi qu'une strophe

Est douce, n'est aucunement

Dérouté par cette apostrophe;

Et vite, enfonçant sur son front

Sa casquette, ignoble couvercle,

Il dit: Eh bien, quoi? Pas d'affront.

Je vole; après? C'est comme au Cercle!

Théodore de Banville

Nous tous

18 février 1884.

06:50 Publié dans litterature, peinture, poèmes | Lien permanent | Commentaires (1) | ![]() Facebook |

Facebook |

lundi, 14 mars 2011

Accourez, contemplez ces ruines affreuses, ces débris, ces lambeaux, ces cendres malheureuses.

Inspiré par le tremblement de terre de Lisbonne, qui eut lieu le 1er novembre 1755, suivi d'un raz-de-marée et d'un incendie, et qui fit plus de 50 000 victimes, Voltaire exprime de manière pathétique son émotion devant le désastre et réfute les thèses optimistes. Ce courant, représenté par Leibniz, Pope et Wolf, affirme que le monde créé par Dieu est organisé par la Providence de manière à ce qu'un Mal nécessaire, en proportion infime, soit compensé par un Bien toujours plus grand.. Il va alors dénoncer le danger redoutable de ces thèses qui engendrent le fatalisme et l'inaction. « Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles » caricaturera-t-il dans Candide.

O malheureux mortels ! ô terre déplorable !

O de tous les mortels assemblage effroyable !

D'inutiles douleurs éternel entretien !

Philosophes trompés qui criez : " Tout est bien " ;

Accourez, contemplez ces ruines affreuses,

Ces débris, ces lambeaux, ces cendres malheureuses.

Ces femmes, ces enfants l'un sur l'autre entassés,

Sous ces marbres rompus ces membres dispersés :

Cent mille infortunés que la terre dévore,

Qui, sanglants, déchirés, et palpitants encore,

Enterrés sous leurs toits, terminent sans secours

Dans l'horreur des tourments leurs lamentables jours !

Aux cris demi-formés de leurs voix expirantes,

Au spectacle effrayant de leurs cendres fumantes,

Direz-vous : " C'est l'effet des éternelles lois

Qui d'un Dieu libre et bon nécessitent le choix " ?

Direz-vous, en voyant cet amas de victimes :

" Dieu s'est vengé, leur mort est le prix de leurs crimes " ?

Quel crime, quelle faute ont commis ces enfants

Sur le sein maternel écrasés et sanglants ?

Lisbonne, qui n'est plus, eut-elle plus de vices

Que Londres, que Paris, plongés dans les délices ?

Lisbonne est abîmée, et l'on danse à Paris.

Tranquilles spectateurs, intrépides esprits,

De vos frères mourants contemplant les naufrages,

Vous recherchez en paix les causes des orages :

Mais du sort ennemi quand vous sentez les coups,

Devenus plus humains, vous pleurez comme nous.

Croyez-moi, quand la terre entrouvre ses abîmes,

Ma plainte est innocente et mes cris légitimes.

Partout environnés des cruautés du sort,

Des fureurs des méchants, des pièges de la mort

De tous les éléments éprouvant les atteintes,

Compagnons de nos maux, permettez-nous les plaintes.

C'est l'orgueil, dites-vous, l'orgueil séditieux,

Qui prétend qu'étant mal, nous pouvions être mieux.

Allez interroger les rivages du Tage;

Fouillez dans les débris de ce sanglant ravage;

Demandez aux mourants, dans ce séjour d'effroi

Si c'est l'orgueil qui crie "O ciel, secourez-moi!

O ciel, ayez pitié de l'humaine misère!"

"Tout est bien, dites-vous, et tout est nécessaire."

Quoi! l'univers entier, sans ce gouffre infernal

Sans engloutir Lisbonne, eût-il été plus mal?

Etes-vous assurés que la cause éternelle

Qui fait tout, qui sait tout, qui créa tout pour elle,

Ne pouvait nous jeter dans ces tristes climats

Sans former des volcans allumés sous nos pas?

Borneriez-vous ainsi la suprême puissance?

Lui défendriez-vous d'exercer sa clémence?

L'éternel artisan n'a-t-il pas dans ses mains

Des moyens infinis tout prêts pour ses desseins?

Je désire humblement, sans offenser mon maître,

Que ce gouffre enflammé de soufre et de salpêtre

Eût allumé ses feux dans le fond des déserts.

Je respecte mon Dieu, mais j'aime l'univers.

Quand l'homme ose gémir d'un fléau si terrible

Il n'est point orgueilleux, hélas! Il est sensible.

Les tristes habitants de ces bords désolés

Dans l'horreur des tourments seraient-ils consolés

Si quelqu'un leur disait: "Tombez, mourez tranquilles;

Pour le bonheur du monde on détruit vos asiles.

D'autres mains vont bâtir vos palais embrasés

D'autres peuples naîtront dans vos murs écrasés;

Le Nord va s'enrichir de vos pertes fatales

Tous vos maux sont un bien dans les lois générales

Dieu vous voit du même oeil que les vils vermisseaux

Dont vous serez la proie au fond de vos tombeaux"?

A des infortunés quel horrible langage!

Cruels, à mes douleurs n'ajoutez point l'outrage.

Non, ne présentez plus à mon coeur agité

Ces immuables lois de la nécessité

Cette chaîne des corps, des esprits, et des mondes.

O rêves des savants! ô chimères profondes!

Dieu tient en main la chaîne, et n'est point enchaîné

Par son choix bienfaisant tout est déterminé:

Il est libre, il est juste, il n'est point implacable.

Pourquoi donc souffrons-nous sous un maître équitable?

Voilà le noeud fatal qu'il fallait délier.

Guérirez-vous nos maux en osant les nier?

Tous les peuples, tremblant sous une main divine

Du mal que vous niez ont cherché l'origine.

Si l'éternelle loi qui meut les éléments

Fait tomber les rochers sous les efforts des vents

Si les chênes touffus par la foudre s'embrasent,

Ils ne ressentent point des coups qui les écrasent:

Mais je vis, mais je sens, mais mon coeur opprimé

Demande des secours au Dieu qui l'a formé.

Enfants du Tout-Puissant, mais nés dans la misère,

Nous étendons les mains vers notre commun père.

Le vase, on le sait bien, ne dit point au potier:

"Pourquoi suis-je si vil, si faible et si grossier?"

Il n'a point la parole, il n'a point la pensée;

Cette urne en se formant qui tombe fracassée

De la main du potier ne reçut point un coeur

Qui désirât les biens et sentît son malheur

"Ce malheur, dites-vous, est le bien d'un autre être."

De mon corps tout sanglant mille insectes vont naître;

Quand la mort met le comble aux maux que j'ai soufferts

Le beau soulagement d'être mangé des vers!

Tristes calculateurs des misères humaines

Ne me consolez point, vous aigrissez mes peines

Et je ne vois en vous que l'effort impuissant

D'un fier infortuné qui feint d'être content.

Je ne suis du grand tout qu'une faible partie:

Oui; mais les animaux condamnés à la vie,

Tous les êtres sentants, nés sous la même loi,

Vivent dans la douleur, et meurent comme moi.

Le vautour acharné sur sa timide proie

De ses membres sanglants se repaît avec joie;

Tout semble bien pour lui, mais bientôt à son tour

Un aigle au bec tranchant dévore le vautour;

L'homme d'un plomb mortel atteint cette aigle altière:

Et l'homme aux champs de Mars couché sur la poussière,

Sanglant, percé de coups, sur un tas de mourants,

Sert d'aliment affreux aux oiseaux dévorants.

Ainsi du monde entier tous les membres gémissent;

Nés tous pour les tourments, l'un par l'autre ils périssent:

Et vous composerez dans ce chaos fatal

Des malheurs de chaque être un bonheur général!

Quel bonheur! ô mortel et faible et misérable.

Vous criez: "Tout est bien" d'une voix lamentable,

L'univers vous dément, et votre propre coeur

Cent fois de votre esprit a réfuté l'erreur.

Eléments, animaux, humains, tout est en guerre.

Il le faut avouer, le mal est sur la terre:

Son principe secret ne nous est point connu.

De l'auteur de tout bien le mal est-il venu?

Est-ce le noir Typhon, le barbare Arimane,

Dont la loi tyrannique à souffrir nous condamne?

Mon esprit n'admet point ces monstres odieux

Dont le monde en tremblant fit autrefois des dieux.

Mais comment concevoir un Dieu, la bonté même,

Qui prodigua ses biens à ses enfants qu'il aime,

Et qui versa sur eux les maux à pleines mains?

Quel oeil peut pénétrer dans ses profonds desseins?

De l'Etre tout parfait le mal ne pouvait naître;

Il ne vient point d'autrui, puisque Dieu seul est maître:

Il existe pourtant. O tristes vérités!

O mélange étonnant de contrariétés!

Un Dieu vint consoler notre race affligée;

Il visita la terre et ne l'a point changée!

Un sophiste arrogant nous dit qu'il ne l'a pu;

"Il le pouvait, dit l'autre, et ne l'a point voulu:

Il le voudra, sans doute"; et tandis qu'on raisonne,

Des foudres souterrains engloutissent Lisbonne,

Et de trente cités dispersent les débris,

Des bords sanglants du Tage à la mer de Cadix.

Ou l'homme est né coupable, et Dieu punit sa race,

Ou ce maître absolu de l'être et de l'espace,

Sans courroux, sans pitié, tranquille, indifférent,

De ses premiers décrets suit l'éternel torrent;

Ou la matière informe à son maître rebelle,

Porte en soi des défauts nécessaires comme elle;

Ou bien Dieu nous éprouve, et ce séjour mortel

N'est qu'un passage étroit vers un monde éternel.

Nous essuyons ici des douleurs passagères:

Le trépas est un bien qui finit nos misères.

Mais quand nous sortirons de ce passage affreux,

Qui de nous prétendra mériter d'être heureux?

Quelque parti qu'on prenne, on doit frémir, sans doute

Il n'est rien qu'on connaisse, et rien qu'on ne redoute.

La nature est muette, on l'interroge en vain;

On a besoin d'un Dieu qui parle au genre humain.

Il n'appartient qu'à lui d'expliquer son ouvrage,

De consoler le faible, et d'éclairer le sage.

L'homme, au doute, à l'erreur, abandonné sans lui,

Cherche en vain des roseaux qui lui servent d'appui.

Leibnitz ne m'apprend point par quels noeuds invisibles,

Dans le mieux ordonné des univers possibles,

Un désordre éternel, un chaos de malheurs,

Mêle à nos vains plaisirs de réelles douleurs,

Ni pourquoi l'innocent, ainsi que le coupable

Subit également ce mal inévitable.

Je ne conçois pas plus comment tout serait bien:

Je suis comme un docteur, hélas! je ne sais rien.

Platon dit qu'autrefois l'homme avait eu des ailes,

Un corps impénétrable aux atteintes mortelles;

La douleur, le trépas, n'approchaient point de lui.

De cet état brillant qu'il diffère aujourd'hui!

Il rampe, il souffre, il meurt; tout ce qui naît expire;

De la destruction la nature est l'empire.

Un faible composé de nerfs et d'ossements

Ne peut être insensible au choc des éléments;

Ce mélange de sang, de liqueurs, et de poudre,

Puisqu'il fut assemblé, fut fait pour se dissoudre;

Et le sentiment prompt de ces nerfs délicats

Fut soumis aux douleurs, ministres du trépas:

C'est là ce que m'apprend la voix de la nature.

J'abandonne Platon, je rejette Épicure.

Bayle en sait plus qu'eux tous; je vais le consulter:

La balance à la main, Bayle enseigne à douter,

Assez sage, assez grand pour être sans système,

Il les a tous détruits, et se combat lui-même:

Semblable à cet aveugle en butte aux Philistins

Qui tomba sous les murs abattus par ses mains.

Que peut donc de l'esprit la plus vaste étendue?

Rien; le livre du sort se ferme à notre vue.

L'homme, étranger à soi, de l'homme est ignoré.

Que suis-je, où suis-je, où vais-je, et d'où suis-je tiré?

Atomes tourmentés sur cet amas de boue

Que la mort engloutit et dont le sort se joue,

Mais atomes pensants, atomes dont les yeux,

Guidés par la pensée, ont mesuré les cieux;

Au sein de l'infini nous élançons notre être,

Sans pouvoir un moment nous voir et nous connaître.

Ce monde, ce théâtre et d'orgueil et d'erreur,

Est plein d'infortunés qui parlent de bonheur.

Tout se plaint, tout gémit en cherchant le bien-être:

Nul ne voudrait mourir, nul ne voudrait renaître.

Quelquefois, dans nos jours consacrés aux douleurs,

Par la main du plaisir nous essuyons nos pleurs;

Mais le plaisir s'envole, et passe comme une ombre;

Nos chagrins, nos regrets, nos pertes, sont sans nombre.

Le passé n'est pour nous qu'un triste souvenir;

Le présent est affreux, s'il n'est point d'avenir,

Si la nuit du tombeau détruit l'être qui pense.

Un jour tout sera bien, voilà notre espérance;

Tout est bien aujourd'hui, voilà l'illusion.

Les sages me trompaient, et Dieu seul a raison.

Humble dans mes soupirs, soumis dans ma souffrance,

Je ne m'élève point contre la Providence.

Sur un ton moins lugubre on me vit autrefois

Chanter des doux plaisirs les séduisantes lois:

D'autres temps, d'autres moeurs: instruit par la vieillesse,

Des humains égarés partageant la faiblesse

Dans une épaisse nuit cherchant à m'éclairer,

Je ne sais que souffrir, et non pas murmurer.

Un calife autrefois, à son heure dernière,

Au Dieu qu'il adorait dit pour toute prière:

"Je t'apporte, ô seul roi, seul être illimité,

Tout ce que tu n'as pas dans ton immensité,

Les défauts, les regrets, les maux et l'ignorance."

Mais il pouvait encore ajouter l'espérance.

VOLTAIRE

Poème sur le désastre de Lisbonne (1756)

Voltaire envoie son texte à Rousseau le 4 juin 1756. Rousseau va lui répondre dans sa lettre sur la Providence, le 18 août 1756, où il oppose, au pessimisme voltairien, une foi optimiste en la Providence. Si le mal existe dans le monde, c'est l'homme et non Dieu qui en est responsable.

Voltaire envoie son texte à Rousseau le 4 juin 1756. Rousseau va lui répondre dans sa lettre sur la Providence, le 18 août 1756, où il oppose, au pessimisme voltairien, une foi optimiste en la Providence. Si le mal existe dans le monde, c'est l'homme et non Dieu qui en est responsable.

Vos deux derniers poèmes, Monsieur, me sont parvenus dans ma solitude, et quoique mes amis connaissent l’amour que j’ai pour vos écrits, je ne sais de quelle part ceux-ci me pourraient venir, à moins que ce ne soit de la vôtre…Je ne vous dirai pas que tout m’en plaise également, mais les choses qui m’y blessent ne font que m’inspirer plus de confiance pour celles qui me transportent….Tous mes griefs sont donc contre votre Poème sur le désastre de Lisbonne, parce que j’en attendais des effets plus dignes de l’Humanité qui paraît vous l’avoir inspiré. Vous reprochez à Pope et à Leibniz d’insulter à nos maux en soutenant que tout est bien, et vous amplifiez tellement le tableau de nos misères que vous en aggravez le sentiment : au lieu de consolations que j’espérais, vous ne faites que m’affliger ; on dirait que vous craignez que je ne voie pas assez combien je suis malheureux, et vous croiriez, ce semble, me tranquilliser beaucoup en me prouvant que tout est mal.

Ne vous y trompez pas, Monsieur, il arrive tout le contraire de ce que vous proposez. Cet optimisme que vous trouvez si cruel, me console pourtant dans les mêmes douleurs que vous me peignez comme insupportables. Le poème de Pope1 adoucit mes maux, et me porte à la patience, le vôtre aigrit mes peines, m’excite au murmure, et m’ôtant tout hors une espérance ébranlée, il me réduit au désespoir. Dans cette étrange opposition qui règne entre ce que vous prouvez et ce que j’éprouve, clamez la perplexité qui m’agite, et dites-moi qui s’abuse du sentiment ou de la raison.

" Homme, prends patience, me disent Pope et Leibniz. Tes maux sont un effet nécessaire de ta nature, et de la constitution de cet univers. Si l’Être éternel n’a pas mieux fait, c’est qu’il ne pouvait mieux faire."

Que me dit maintenant votre poème ? "Souffre à jamais, malheureux. S’il est un Dieu qui t’ait créé, sans doute il est tout-puissant ; il pouvait prévenir tous tes maux : n’espère donc jamais qu’ils finissent ; car on ne saurait voir pourquoi tu existes, si ce n’est pour souffrir et mourir." Je ne sais ce qu’une pareille doctrine peut avoir de plus consolant que l’optimisme, et que la fatalité même : pour moi, j’avoue qu’elle me paraît plus cruelle encore que le manichéisme. Si l’embarras de l’origine du mal vous forçait d’altérer quelqu’une des perfections de Dieu, pourquoi justifier sa puissance aux dépends de sa bonté ? S’il faut choisir entre deux erreurs, j’aime encore mieux la première.

Vous ne voulez pas, Monsieur, qu’on regarde votre ouvrage comme un Poème contre la providence, et je me garderai bien de lui donner nom, quoique vous ayez qualité de livre contre le genre humain un écrit où je plaidais la cause du genre humain contre lui-même. Je sais la distinction qu’il faut faire entre les intentions d’un Auteur & les conséquences qui peuvent se tirer de sa doctrine. La juste défense de moi-même m’oblige seulement à vous faire observer qu’en peignant les misères humaines, mon but était excusable & même louable à ce que je crois. Car je montrais aux hommes comment ils faisaient leurs malheurs eux-mêmes, et par conséquent comment ils les pouvaient éviter.

Je ne vois pas qu’on puisse chercher la source du mal moral ailleurs que dans l’homme libre, perfectionné, partant corrompu ; et, quant aux maux physiques, ils sont inévitables dans tout système dont l’homme fait partie ; la plupart de nos maux physiques sont encore notre ouvrage. Sans quitter votre sujet de Lisbonne, convenez, par exemple, que la nature n’avait point rassemblé là vingt mille maisons de six à sept étages, et que si les habitants de cette grande ville eussent été dispersés plus également, et plus légèrement logés, le dégât eût été beaucoup moindre, et peut-être nul. Combien de malheureux ont péri dans ce désastre, pour vouloir prendre l’un ses habits, l’autre ses papiers, l’autre son argent ?

Vous auriez voulu, et qui ne l’eût pas voulu ! que le tremblement se fût fait au fond d’un désert. Peut-on douter qu’il ne s’en forme aussi dans les déserts, mais nous n’en parlons point, parce qu’ils ne font aucun mal aux Messieurs des villes, les seuls hommes dont nous tenions compte. Ils en font peu même aux animaux et Sauvages qui habitent épars ces lieux retirés, et qui ne craignent ni la chute des toits, ni l’embrasement des maisons. Mais que signifierait un pareil privilège, serait-ce donc à dire que l’ordre du monde doit changer selon nos caprices, que la nature doit être soumise à nos lois, et que pour lui interdire un tremblement de terre en quelque lieu, nous n’avons qu’à y bâtir une ville ?

Il y a des événements qui nous frappent souvent plus ou moins selon les faces par lesquelles on les considère, et qui perdent beaucoup de l’horreur qu’ils inspirent au premier aspect, quand on veut les examiner de près. J’ai appris dans Zadig, et la nature me confirme de jour en jour, qu’une mort accélérée n’est pas toujours un mal réel et qu’elle peut passer quelquefois pour un bien relatif. De tant d’hommes écrasés sous les ruines de Lisbonne, plusieurs, sans doute, ont évité de plus grands malheurs ; et malgré ce qu’une pareille description a de touchant, et fournit à la poésie, il n’est pas sûr qu’un seul de ces infortunés ait plus souffert que si, selon le cours ordinaire des choses, il eût attendu dans de longues angoisses la mort qui l’est venue surprendre. Est-il une fin plus triste que celle d’un mourant qu’on accable de soins inutiles, qu’un notaire & des héritiers ne laissent pas respirer, que les médecins assassinent dans son lit à leur aise, & à qui des prêtres barbares font avec art savourer la mort ? Pour moi, je vois partout que les maux auxquels nous assujettit la nature sont moins cruels que ceux que nous y ajoutons.

[...] Pour revenir, Monsieur, au système que vous attaquez, je crois qu’on ne peut l’examiner convenablement, sans distinguer avec soin le mal particulier, dont aucun philosophe n’a jamais nié l’existence, du mal général que nie l’optimisme. Il n’est pas question de savoir si chacun de nous souffre ou non, mais s’il était bon que l’univers fût, et si nos maux étaient inévitables dans la constitution de l’univers, et au lieu de Tout est bien, il vaudrait peut-être mieux dire : Le tout est bien, ou Tout est bien pour le tout. Alors il est très évident qu’aucun homme ne saurait donner des preuves directes ni pour ni contre. Si je ramène ces questions diverses à leur principe commun, il me semble qu’elles se rapportent toutes à celle de l’existence de Dieu. Si Dieu existe, il est parfait ; s’il est parfait, il est sage, puissant et juste ; s’il est juste et puissant, mon âme est immortelle ; si mon âme est immortelle, trente ans de vie ne sont rien pour moi, et sont peut-être nécessaires au maintien de l’univers. Si l’on m’accorde la première proposition, jamais on n’ébranlera les suivantes ; si on la nie, il ne faut point disputer sur ses conséquences. Non, j'ai trop souffert en cette vie pour n'en pas attendre une autre. Toutes les subtilités de la métaphysique ne me feront pas douter un moment de l’immortalité de l’âme, et d’une Providence bienfaisante.

19:21 Publié dans à méditer, Bavardage, litterature, poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |

Facebook |