lundi, 14 mars 2011

Accourez, contemplez ces ruines affreuses, ces débris, ces lambeaux, ces cendres malheureuses.

Inspiré par le tremblement de terre de Lisbonne, qui eut lieu le 1er novembre 1755, suivi d'un raz-de-marée et d'un incendie, et qui fit plus de 50 000 victimes, Voltaire exprime de manière pathétique son émotion devant le désastre et réfute les thèses optimistes. Ce courant, représenté par Leibniz, Pope et Wolf, affirme que le monde créé par Dieu est organisé par la Providence de manière à ce qu'un Mal nécessaire, en proportion infime, soit compensé par un Bien toujours plus grand.. Il va alors dénoncer le danger redoutable de ces thèses qui engendrent le fatalisme et l'inaction. « Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles » caricaturera-t-il dans Candide.

O malheureux mortels ! ô terre déplorable !

O de tous les mortels assemblage effroyable !

D'inutiles douleurs éternel entretien !

Philosophes trompés qui criez : " Tout est bien " ;

Accourez, contemplez ces ruines affreuses,

Ces débris, ces lambeaux, ces cendres malheureuses.

Ces femmes, ces enfants l'un sur l'autre entassés,

Sous ces marbres rompus ces membres dispersés :

Cent mille infortunés que la terre dévore,

Qui, sanglants, déchirés, et palpitants encore,

Enterrés sous leurs toits, terminent sans secours

Dans l'horreur des tourments leurs lamentables jours !

Aux cris demi-formés de leurs voix expirantes,

Au spectacle effrayant de leurs cendres fumantes,

Direz-vous : " C'est l'effet des éternelles lois

Qui d'un Dieu libre et bon nécessitent le choix " ?

Direz-vous, en voyant cet amas de victimes :

" Dieu s'est vengé, leur mort est le prix de leurs crimes " ?

Quel crime, quelle faute ont commis ces enfants

Sur le sein maternel écrasés et sanglants ?

Lisbonne, qui n'est plus, eut-elle plus de vices

Que Londres, que Paris, plongés dans les délices ?

Lisbonne est abîmée, et l'on danse à Paris.

Tranquilles spectateurs, intrépides esprits,

De vos frères mourants contemplant les naufrages,

Vous recherchez en paix les causes des orages :

Mais du sort ennemi quand vous sentez les coups,

Devenus plus humains, vous pleurez comme nous.

Croyez-moi, quand la terre entrouvre ses abîmes,

Ma plainte est innocente et mes cris légitimes.

Partout environnés des cruautés du sort,

Des fureurs des méchants, des pièges de la mort

De tous les éléments éprouvant les atteintes,

Compagnons de nos maux, permettez-nous les plaintes.

C'est l'orgueil, dites-vous, l'orgueil séditieux,

Qui prétend qu'étant mal, nous pouvions être mieux.

Allez interroger les rivages du Tage;

Fouillez dans les débris de ce sanglant ravage;

Demandez aux mourants, dans ce séjour d'effroi

Si c'est l'orgueil qui crie "O ciel, secourez-moi!

O ciel, ayez pitié de l'humaine misère!"

"Tout est bien, dites-vous, et tout est nécessaire."

Quoi! l'univers entier, sans ce gouffre infernal

Sans engloutir Lisbonne, eût-il été plus mal?

Etes-vous assurés que la cause éternelle

Qui fait tout, qui sait tout, qui créa tout pour elle,

Ne pouvait nous jeter dans ces tristes climats

Sans former des volcans allumés sous nos pas?

Borneriez-vous ainsi la suprême puissance?

Lui défendriez-vous d'exercer sa clémence?

L'éternel artisan n'a-t-il pas dans ses mains

Des moyens infinis tout prêts pour ses desseins?

Je désire humblement, sans offenser mon maître,

Que ce gouffre enflammé de soufre et de salpêtre

Eût allumé ses feux dans le fond des déserts.

Je respecte mon Dieu, mais j'aime l'univers.

Quand l'homme ose gémir d'un fléau si terrible

Il n'est point orgueilleux, hélas! Il est sensible.

Les tristes habitants de ces bords désolés

Dans l'horreur des tourments seraient-ils consolés

Si quelqu'un leur disait: "Tombez, mourez tranquilles;

Pour le bonheur du monde on détruit vos asiles.

D'autres mains vont bâtir vos palais embrasés

D'autres peuples naîtront dans vos murs écrasés;

Le Nord va s'enrichir de vos pertes fatales

Tous vos maux sont un bien dans les lois générales

Dieu vous voit du même oeil que les vils vermisseaux

Dont vous serez la proie au fond de vos tombeaux"?

A des infortunés quel horrible langage!

Cruels, à mes douleurs n'ajoutez point l'outrage.

Non, ne présentez plus à mon coeur agité

Ces immuables lois de la nécessité

Cette chaîne des corps, des esprits, et des mondes.

O rêves des savants! ô chimères profondes!

Dieu tient en main la chaîne, et n'est point enchaîné

Par son choix bienfaisant tout est déterminé:

Il est libre, il est juste, il n'est point implacable.

Pourquoi donc souffrons-nous sous un maître équitable?

Voilà le noeud fatal qu'il fallait délier.

Guérirez-vous nos maux en osant les nier?

Tous les peuples, tremblant sous une main divine

Du mal que vous niez ont cherché l'origine.

Si l'éternelle loi qui meut les éléments

Fait tomber les rochers sous les efforts des vents

Si les chênes touffus par la foudre s'embrasent,

Ils ne ressentent point des coups qui les écrasent:

Mais je vis, mais je sens, mais mon coeur opprimé

Demande des secours au Dieu qui l'a formé.

Enfants du Tout-Puissant, mais nés dans la misère,

Nous étendons les mains vers notre commun père.

Le vase, on le sait bien, ne dit point au potier:

"Pourquoi suis-je si vil, si faible et si grossier?"

Il n'a point la parole, il n'a point la pensée;

Cette urne en se formant qui tombe fracassée

De la main du potier ne reçut point un coeur

Qui désirât les biens et sentît son malheur

"Ce malheur, dites-vous, est le bien d'un autre être."

De mon corps tout sanglant mille insectes vont naître;

Quand la mort met le comble aux maux que j'ai soufferts

Le beau soulagement d'être mangé des vers!

Tristes calculateurs des misères humaines

Ne me consolez point, vous aigrissez mes peines

Et je ne vois en vous que l'effort impuissant

D'un fier infortuné qui feint d'être content.

Je ne suis du grand tout qu'une faible partie:

Oui; mais les animaux condamnés à la vie,

Tous les êtres sentants, nés sous la même loi,

Vivent dans la douleur, et meurent comme moi.

Le vautour acharné sur sa timide proie

De ses membres sanglants se repaît avec joie;

Tout semble bien pour lui, mais bientôt à son tour

Un aigle au bec tranchant dévore le vautour;

L'homme d'un plomb mortel atteint cette aigle altière:

Et l'homme aux champs de Mars couché sur la poussière,

Sanglant, percé de coups, sur un tas de mourants,

Sert d'aliment affreux aux oiseaux dévorants.

Ainsi du monde entier tous les membres gémissent;

Nés tous pour les tourments, l'un par l'autre ils périssent:

Et vous composerez dans ce chaos fatal

Des malheurs de chaque être un bonheur général!

Quel bonheur! ô mortel et faible et misérable.

Vous criez: "Tout est bien" d'une voix lamentable,

L'univers vous dément, et votre propre coeur

Cent fois de votre esprit a réfuté l'erreur.

Eléments, animaux, humains, tout est en guerre.

Il le faut avouer, le mal est sur la terre:

Son principe secret ne nous est point connu.

De l'auteur de tout bien le mal est-il venu?

Est-ce le noir Typhon, le barbare Arimane,

Dont la loi tyrannique à souffrir nous condamne?

Mon esprit n'admet point ces monstres odieux

Dont le monde en tremblant fit autrefois des dieux.

Mais comment concevoir un Dieu, la bonté même,

Qui prodigua ses biens à ses enfants qu'il aime,

Et qui versa sur eux les maux à pleines mains?

Quel oeil peut pénétrer dans ses profonds desseins?

De l'Etre tout parfait le mal ne pouvait naître;

Il ne vient point d'autrui, puisque Dieu seul est maître:

Il existe pourtant. O tristes vérités!

O mélange étonnant de contrariétés!

Un Dieu vint consoler notre race affligée;

Il visita la terre et ne l'a point changée!

Un sophiste arrogant nous dit qu'il ne l'a pu;

"Il le pouvait, dit l'autre, et ne l'a point voulu:

Il le voudra, sans doute"; et tandis qu'on raisonne,

Des foudres souterrains engloutissent Lisbonne,

Et de trente cités dispersent les débris,

Des bords sanglants du Tage à la mer de Cadix.

Ou l'homme est né coupable, et Dieu punit sa race,

Ou ce maître absolu de l'être et de l'espace,

Sans courroux, sans pitié, tranquille, indifférent,

De ses premiers décrets suit l'éternel torrent;

Ou la matière informe à son maître rebelle,

Porte en soi des défauts nécessaires comme elle;

Ou bien Dieu nous éprouve, et ce séjour mortel

N'est qu'un passage étroit vers un monde éternel.

Nous essuyons ici des douleurs passagères:

Le trépas est un bien qui finit nos misères.

Mais quand nous sortirons de ce passage affreux,

Qui de nous prétendra mériter d'être heureux?

Quelque parti qu'on prenne, on doit frémir, sans doute

Il n'est rien qu'on connaisse, et rien qu'on ne redoute.

La nature est muette, on l'interroge en vain;

On a besoin d'un Dieu qui parle au genre humain.

Il n'appartient qu'à lui d'expliquer son ouvrage,

De consoler le faible, et d'éclairer le sage.

L'homme, au doute, à l'erreur, abandonné sans lui,

Cherche en vain des roseaux qui lui servent d'appui.

Leibnitz ne m'apprend point par quels noeuds invisibles,

Dans le mieux ordonné des univers possibles,

Un désordre éternel, un chaos de malheurs,

Mêle à nos vains plaisirs de réelles douleurs,

Ni pourquoi l'innocent, ainsi que le coupable

Subit également ce mal inévitable.

Je ne conçois pas plus comment tout serait bien:

Je suis comme un docteur, hélas! je ne sais rien.

Platon dit qu'autrefois l'homme avait eu des ailes,

Un corps impénétrable aux atteintes mortelles;

La douleur, le trépas, n'approchaient point de lui.

De cet état brillant qu'il diffère aujourd'hui!

Il rampe, il souffre, il meurt; tout ce qui naît expire;

De la destruction la nature est l'empire.

Un faible composé de nerfs et d'ossements

Ne peut être insensible au choc des éléments;

Ce mélange de sang, de liqueurs, et de poudre,

Puisqu'il fut assemblé, fut fait pour se dissoudre;

Et le sentiment prompt de ces nerfs délicats

Fut soumis aux douleurs, ministres du trépas:

C'est là ce que m'apprend la voix de la nature.

J'abandonne Platon, je rejette Épicure.

Bayle en sait plus qu'eux tous; je vais le consulter:

La balance à la main, Bayle enseigne à douter,

Assez sage, assez grand pour être sans système,

Il les a tous détruits, et se combat lui-même:

Semblable à cet aveugle en butte aux Philistins

Qui tomba sous les murs abattus par ses mains.

Que peut donc de l'esprit la plus vaste étendue?

Rien; le livre du sort se ferme à notre vue.

L'homme, étranger à soi, de l'homme est ignoré.

Que suis-je, où suis-je, où vais-je, et d'où suis-je tiré?

Atomes tourmentés sur cet amas de boue

Que la mort engloutit et dont le sort se joue,

Mais atomes pensants, atomes dont les yeux,

Guidés par la pensée, ont mesuré les cieux;

Au sein de l'infini nous élançons notre être,

Sans pouvoir un moment nous voir et nous connaître.

Ce monde, ce théâtre et d'orgueil et d'erreur,

Est plein d'infortunés qui parlent de bonheur.

Tout se plaint, tout gémit en cherchant le bien-être:

Nul ne voudrait mourir, nul ne voudrait renaître.

Quelquefois, dans nos jours consacrés aux douleurs,

Par la main du plaisir nous essuyons nos pleurs;

Mais le plaisir s'envole, et passe comme une ombre;

Nos chagrins, nos regrets, nos pertes, sont sans nombre.

Le passé n'est pour nous qu'un triste souvenir;

Le présent est affreux, s'il n'est point d'avenir,

Si la nuit du tombeau détruit l'être qui pense.

Un jour tout sera bien, voilà notre espérance;

Tout est bien aujourd'hui, voilà l'illusion.

Les sages me trompaient, et Dieu seul a raison.

Humble dans mes soupirs, soumis dans ma souffrance,

Je ne m'élève point contre la Providence.

Sur un ton moins lugubre on me vit autrefois

Chanter des doux plaisirs les séduisantes lois:

D'autres temps, d'autres moeurs: instruit par la vieillesse,

Des humains égarés partageant la faiblesse

Dans une épaisse nuit cherchant à m'éclairer,

Je ne sais que souffrir, et non pas murmurer.

Un calife autrefois, à son heure dernière,

Au Dieu qu'il adorait dit pour toute prière:

"Je t'apporte, ô seul roi, seul être illimité,

Tout ce que tu n'as pas dans ton immensité,

Les défauts, les regrets, les maux et l'ignorance."

Mais il pouvait encore ajouter l'espérance.

VOLTAIRE

Poème sur le désastre de Lisbonne (1756)

Voltaire envoie son texte à Rousseau le 4 juin 1756. Rousseau va lui répondre dans sa lettre sur la Providence, le 18 août 1756, où il oppose, au pessimisme voltairien, une foi optimiste en la Providence. Si le mal existe dans le monde, c'est l'homme et non Dieu qui en est responsable.

Voltaire envoie son texte à Rousseau le 4 juin 1756. Rousseau va lui répondre dans sa lettre sur la Providence, le 18 août 1756, où il oppose, au pessimisme voltairien, une foi optimiste en la Providence. Si le mal existe dans le monde, c'est l'homme et non Dieu qui en est responsable.

Vos deux derniers poèmes, Monsieur, me sont parvenus dans ma solitude, et quoique mes amis connaissent l’amour que j’ai pour vos écrits, je ne sais de quelle part ceux-ci me pourraient venir, à moins que ce ne soit de la vôtre…Je ne vous dirai pas que tout m’en plaise également, mais les choses qui m’y blessent ne font que m’inspirer plus de confiance pour celles qui me transportent….Tous mes griefs sont donc contre votre Poème sur le désastre de Lisbonne, parce que j’en attendais des effets plus dignes de l’Humanité qui paraît vous l’avoir inspiré. Vous reprochez à Pope et à Leibniz d’insulter à nos maux en soutenant que tout est bien, et vous amplifiez tellement le tableau de nos misères que vous en aggravez le sentiment : au lieu de consolations que j’espérais, vous ne faites que m’affliger ; on dirait que vous craignez que je ne voie pas assez combien je suis malheureux, et vous croiriez, ce semble, me tranquilliser beaucoup en me prouvant que tout est mal.

Ne vous y trompez pas, Monsieur, il arrive tout le contraire de ce que vous proposez. Cet optimisme que vous trouvez si cruel, me console pourtant dans les mêmes douleurs que vous me peignez comme insupportables. Le poème de Pope1 adoucit mes maux, et me porte à la patience, le vôtre aigrit mes peines, m’excite au murmure, et m’ôtant tout hors une espérance ébranlée, il me réduit au désespoir. Dans cette étrange opposition qui règne entre ce que vous prouvez et ce que j’éprouve, clamez la perplexité qui m’agite, et dites-moi qui s’abuse du sentiment ou de la raison.

" Homme, prends patience, me disent Pope et Leibniz. Tes maux sont un effet nécessaire de ta nature, et de la constitution de cet univers. Si l’Être éternel n’a pas mieux fait, c’est qu’il ne pouvait mieux faire."

Que me dit maintenant votre poème ? "Souffre à jamais, malheureux. S’il est un Dieu qui t’ait créé, sans doute il est tout-puissant ; il pouvait prévenir tous tes maux : n’espère donc jamais qu’ils finissent ; car on ne saurait voir pourquoi tu existes, si ce n’est pour souffrir et mourir." Je ne sais ce qu’une pareille doctrine peut avoir de plus consolant que l’optimisme, et que la fatalité même : pour moi, j’avoue qu’elle me paraît plus cruelle encore que le manichéisme. Si l’embarras de l’origine du mal vous forçait d’altérer quelqu’une des perfections de Dieu, pourquoi justifier sa puissance aux dépends de sa bonté ? S’il faut choisir entre deux erreurs, j’aime encore mieux la première.

Vous ne voulez pas, Monsieur, qu’on regarde votre ouvrage comme un Poème contre la providence, et je me garderai bien de lui donner nom, quoique vous ayez qualité de livre contre le genre humain un écrit où je plaidais la cause du genre humain contre lui-même. Je sais la distinction qu’il faut faire entre les intentions d’un Auteur & les conséquences qui peuvent se tirer de sa doctrine. La juste défense de moi-même m’oblige seulement à vous faire observer qu’en peignant les misères humaines, mon but était excusable & même louable à ce que je crois. Car je montrais aux hommes comment ils faisaient leurs malheurs eux-mêmes, et par conséquent comment ils les pouvaient éviter.

Je ne vois pas qu’on puisse chercher la source du mal moral ailleurs que dans l’homme libre, perfectionné, partant corrompu ; et, quant aux maux physiques, ils sont inévitables dans tout système dont l’homme fait partie ; la plupart de nos maux physiques sont encore notre ouvrage. Sans quitter votre sujet de Lisbonne, convenez, par exemple, que la nature n’avait point rassemblé là vingt mille maisons de six à sept étages, et que si les habitants de cette grande ville eussent été dispersés plus également, et plus légèrement logés, le dégât eût été beaucoup moindre, et peut-être nul. Combien de malheureux ont péri dans ce désastre, pour vouloir prendre l’un ses habits, l’autre ses papiers, l’autre son argent ?

Vous auriez voulu, et qui ne l’eût pas voulu ! que le tremblement se fût fait au fond d’un désert. Peut-on douter qu’il ne s’en forme aussi dans les déserts, mais nous n’en parlons point, parce qu’ils ne font aucun mal aux Messieurs des villes, les seuls hommes dont nous tenions compte. Ils en font peu même aux animaux et Sauvages qui habitent épars ces lieux retirés, et qui ne craignent ni la chute des toits, ni l’embrasement des maisons. Mais que signifierait un pareil privilège, serait-ce donc à dire que l’ordre du monde doit changer selon nos caprices, que la nature doit être soumise à nos lois, et que pour lui interdire un tremblement de terre en quelque lieu, nous n’avons qu’à y bâtir une ville ?

Il y a des événements qui nous frappent souvent plus ou moins selon les faces par lesquelles on les considère, et qui perdent beaucoup de l’horreur qu’ils inspirent au premier aspect, quand on veut les examiner de près. J’ai appris dans Zadig, et la nature me confirme de jour en jour, qu’une mort accélérée n’est pas toujours un mal réel et qu’elle peut passer quelquefois pour un bien relatif. De tant d’hommes écrasés sous les ruines de Lisbonne, plusieurs, sans doute, ont évité de plus grands malheurs ; et malgré ce qu’une pareille description a de touchant, et fournit à la poésie, il n’est pas sûr qu’un seul de ces infortunés ait plus souffert que si, selon le cours ordinaire des choses, il eût attendu dans de longues angoisses la mort qui l’est venue surprendre. Est-il une fin plus triste que celle d’un mourant qu’on accable de soins inutiles, qu’un notaire & des héritiers ne laissent pas respirer, que les médecins assassinent dans son lit à leur aise, & à qui des prêtres barbares font avec art savourer la mort ? Pour moi, je vois partout que les maux auxquels nous assujettit la nature sont moins cruels que ceux que nous y ajoutons.

[...] Pour revenir, Monsieur, au système que vous attaquez, je crois qu’on ne peut l’examiner convenablement, sans distinguer avec soin le mal particulier, dont aucun philosophe n’a jamais nié l’existence, du mal général que nie l’optimisme. Il n’est pas question de savoir si chacun de nous souffre ou non, mais s’il était bon que l’univers fût, et si nos maux étaient inévitables dans la constitution de l’univers, et au lieu de Tout est bien, il vaudrait peut-être mieux dire : Le tout est bien, ou Tout est bien pour le tout. Alors il est très évident qu’aucun homme ne saurait donner des preuves directes ni pour ni contre. Si je ramène ces questions diverses à leur principe commun, il me semble qu’elles se rapportent toutes à celle de l’existence de Dieu. Si Dieu existe, il est parfait ; s’il est parfait, il est sage, puissant et juste ; s’il est juste et puissant, mon âme est immortelle ; si mon âme est immortelle, trente ans de vie ne sont rien pour moi, et sont peut-être nécessaires au maintien de l’univers. Si l’on m’accorde la première proposition, jamais on n’ébranlera les suivantes ; si on la nie, il ne faut point disputer sur ses conséquences. Non, j'ai trop souffert en cette vie pour n'en pas attendre une autre. Toutes les subtilités de la métaphysique ne me feront pas douter un moment de l’immortalité de l’âme, et d’une Providence bienfaisante.

19:21 Publié dans à méditer, Bavardage, litterature, poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |

Facebook |

samedi, 12 mars 2011

Pétronille

Je suis une petite fille

Mais je mets des pantalons.

J'ai beau m'appeler Pétronille

J'aime mieux etre un garçon.

Quand la crémiere m'interpelle

« Bonjour ma petite demoiselle »

Expres je lui réponds

« Bonjour M'sieur Potiron. »

Quand le boucher s'écrie

« Qu'est-ce que veut aujourd'hui Ma petite escalope ? »

Je fronce les sourcils

Et lui dis : « Du persil, Mademoiselle Pénélope. »

Ça crée la confusion.

J'ai beaucoup d'caractère

Beaucoup de formation

Et sous mes petits airs

Se cache un grand garçon

Je n'aime pas les filles

Aux réflexes sanguins

Moites sous les charmilles

Et pâles dans les trains.

Quand on est un garçon

On siffle dans ses doigts

On est Ali-Baba

On grimpe sur les toits.

On s'en va sur les mers

Où y'a plein de moutons.

On vole dans les airs

Avec les électrons.

Et devant ces exploits

Tout l'monde reste baba.

« Non Maman, pas ma robe, je veux mon pantalon

Ma ceinture de cuir, mon colt, mes munitions

Je vais faire un hold-up

A Plessis-Robinson. »

René de Obaldia

Innocentines

22:30 Publié dans coup de coeur, femmes, litterature, poèmes | Lien permanent | Commentaires (2) | ![]() Facebook |

Facebook |

mardi, 08 mars 2011

MOI, CHRISTINE, QUI AI PLEURÉ

Christine de Pisan (Venise vers 1363 - vers 1430) est la première femme à vivre de sa plume.

Christine de Pisan (Venise vers 1363 - vers 1430) est la première femme à vivre de sa plume.

Christine de Pizan est née à Venise, vraisemblablement en 1364. Son père, Tommasso di Benvenuto, originaire de Pizzano, près de Bologne, a étudié la médecine dans cette ville et y a enseigné l’astrologie, avant de devenir conseiller de la république de Venise. Peu après la naissance de Christine, il est appelé à Paris par Charles V comme médecin et astrologue. Très en faveur auprès du roi qui rétribue largement ses services, il fait venir sa famille d’Italie vers 1368. Christine reçoit de lui une instruction plus poussée qu’il n’était d’usage, jusqu’à son mariage, en 1379 ou 1380, avec Étienne du Castel, secrétaire du roi. La mort de Charles V, en 1380, affecte gravement la position de Thomas: il meurt dans la gêne vers 1387. Le mari de Christine s’éteint peu après, à l’automne 1390.

Veuve à 25 ans, Christine de Pisan reste seule avec sa mère et ses trois enfants, aux prises avec des débiteurs indélicats, en butte aux attaques des créanciers qui veulent lui enlever les biens hérités de son père, Thomas di Pizzano, et de son mari, Étienne de Castel. Elle se bat courageusement, défend sa famille, et réussit à éviter la ruine complète.

"Je suis veuve, seulette et noir vêtue

A triste vis simplement affublée ;

En grand courroux de manière adoulée

Porte le deuil très amer qui me tue.

De triste coeur, chanter joyeusement

Et rire en deuil, c’est chose forte à faire."

Christine de Pisan ne perd pas courage. Dès la mort de son père, elle cherche à se créer des ressources par ses talents. Le succès des poésies légères qu'elle a composées avec facilité la persuade de s'essayer à des écrits plus sérieux. Mais avant de rien entreprendre, elle se remet, pendant plusieurs années à l'étude des meilleurs auteurs anciens et modernes, qu'elle lit dans leur langue. "Tu ne dois pas te tenir pour malheureuse quand tu as, entre autres biens, une des choses du monde qui te cause le plus de délices et de plaisirs, c’est assavoir le doux goût de science." Ecrit-elle, ou encore "Ce n’est pas à la faiblesse de son esprit, mais à son manque d’instruction que la femme doit son infériorité."

A l’exception des lettres d’Amour d’Héloïse, de quelques oeuvres de nonnes érudites, les ouvrages littéraires écrits par des femmes sont rares. On peut donc dire que Christine de Pisan a été en France la première des femmes savantes et des femmes auteures. C'est d'ailleurs grâce à ses œuvres, riches en confidences autobiographiques, que son existence passablement mouvementée et son parcours littéraire sont relativement bien connus en France. Sa production est considérable. Elle en fait le bilan en 1405, dans le Livre de l’advision : "Depuis l’an 1399 que je commençai jusqu’à cette année 1405 auquel encore je ne cesse, j’ai compilé quinze volumes principaux sans les autres petits dictés, lesquels tout ensemble contiennent environ soixante-dix cahiers de grand volume."

Mais quoique ses diverses productions fussent toujours aussi bien accueillies par la cour et les lettrés, elles suffisent à grand-peine à la subsistance de la famille de Christine de Pisan. Heureusement, elle a nombre de mécènes pour qui elle compose poèmes, éloges et panégyriques. On rapporte aussi que Henri IV d'Angleterre lui offrit de se fixer à sa cour; mais elle ne se laisse pas séduire, et elle préfère rester avec peu d'aisance en France. Mais le premier poème de Christine, l’Épître au dieu d’Amour, écrit en 1399, sera traduit outre-Manche, dès 1402, par Thomas Occleve, lui-même auteur de renom.

En 1399, le maréchal Jean II Le Maingre (en vieux français , Jehan le Meingre), appelé Boucicaut, fonde l'ordre de chevalerie L'Ecu vert à la Dame blanche un ordre chevaleresque inspiré par l'idéal de l'amour courtois dont la vocation est la défense des femmes. L'année suivante, le duc de Bourgogne, Philippe le Hardi, préside à la création de la fameuse "cour d'Amour" qui débat de casuistique amoureuse et se réunit à la Saint-Valentin pour un tournoi poétique en l'honneur des dames. Au même moment, en 1399, Christine se lance dans la polémique littéraire pour défendre les femmes, qui s'achèvera en 1405 par la rédaction de deux traités, la Cité des dames, suivi du Livre des Trois Vertus (ou Trésor de la Cité des Dames), véritable cours d'éducation à l'usage des femmes où la "dame" est une femme dont la noblesse est celle de l'esprit plutôt que de la naissance. Christine y fait une analyse lucide et précise de la société française, vue du côté féminin, détaillant tous les "états des femmes" et donnant de chacun, depuis celui des princesses jusqu’à celui des femmes de laboureur, une vision réaliste et positive. La première, elle a compris que les femmes ont une place à elles dans la société politique, et avec l'aide de Dame Raison, Droiture, Justice, elle veut construire la Cité imprenable où les femmes seront à l'abri des calomnies

En 1399, le maréchal Jean II Le Maingre (en vieux français , Jehan le Meingre), appelé Boucicaut, fonde l'ordre de chevalerie L'Ecu vert à la Dame blanche un ordre chevaleresque inspiré par l'idéal de l'amour courtois dont la vocation est la défense des femmes. L'année suivante, le duc de Bourgogne, Philippe le Hardi, préside à la création de la fameuse "cour d'Amour" qui débat de casuistique amoureuse et se réunit à la Saint-Valentin pour un tournoi poétique en l'honneur des dames. Au même moment, en 1399, Christine se lance dans la polémique littéraire pour défendre les femmes, qui s'achèvera en 1405 par la rédaction de deux traités, la Cité des dames, suivi du Livre des Trois Vertus (ou Trésor de la Cité des Dames), véritable cours d'éducation à l'usage des femmes où la "dame" est une femme dont la noblesse est celle de l'esprit plutôt que de la naissance. Christine y fait une analyse lucide et précise de la société française, vue du côté féminin, détaillant tous les "états des femmes" et donnant de chacun, depuis celui des princesses jusqu’à celui des femmes de laboureur, une vision réaliste et positive. La première, elle a compris que les femmes ont une place à elles dans la société politique, et avec l'aide de Dame Raison, Droiture, Justice, elle veut construire la Cité imprenable où les femmes seront à l'abri des calomnies

Dans ces ouvrages la narratrice veut combattre les clichés qui circulent sur les femmes et leur infériorité "naturelle", en particulier dans des œuvres misogynes et cyniques comme la seconde partie du Roman de la rose (entre 1275 et 1280) de Jean de Meung, qui s’avère l’antithèse de la première partie écrite par Guillaume de Lorris (vers 1245). La quête amoureuse de la première partie a complètement disparu, en revanche, le mépris de la Femme y est ouvertement affiché et Christine de Pisan estime qu'on est passé d’un culte raffiné de la femme à la conception grossière qui va peu à peu faire d’elle un objet.: "Toutes êtes, serez et fûtes/De fait ou de volonté putes" écrit-il !

Christine de Pisan, qui connaît le latin, a aussi lu Les Lamentations de Matheolus, où l'auteur Matthieu de Boulogne-sur-Mer (vers 1260 – vers 1320) présente sa femme Péronnelle (eh oui, ce serait l'origine du mot ...) sous un jour très noir. Ces œuvres la remplissent d’horreur pour elle-même, "et pour le sexe féminin dans son entier, comme si nous étions des monstres de la nature". Jean Le Fèvre, officier au parlement de Paris qui a traduit les Lamentations de Matheolus, s'est lui aussi insurgé contre les propos misogynes, fréquents dans la littérature et a écrit Le Livre de leesce, sorte d'apologie de ce sexe que l'on dit faible, et qui présente pour la première fois Neuf Preuses,

La Cité des dames n’est d'ailleurs pas le premier texte féministe de Christine de Pisan ; elle a déjà rédigé quelques années auparavant une Epistre au Dieu d’Amours (1399), une protestation contre les habitudes discourtoises de la société devenue misogyne, et une tentative de réhabilitation de la Femme comme un être moral : "Que les femmes aient de tels vices je le nie ; Je lève les bras pour les défendre …", et un Dit de la rose (14 février 1401, anc. st.), critique justement de la seconde partie du Roman de la rose, ce qui provoque, entre 1401 et 1405, un "débat sur le Roman de la Rose" avec des secrétaires du roi, Jean de Montreuil, prévôt de Lille, et Gontier Col, secrétaire et conseiller du roi, et des clercs, Pierre Col, frère du précédent et chanoine de Paris et Jean Gerson, chancelier de l'université de Paris.

La Cité des dames n’est d'ailleurs pas le premier texte féministe de Christine de Pisan ; elle a déjà rédigé quelques années auparavant une Epistre au Dieu d’Amours (1399), une protestation contre les habitudes discourtoises de la société devenue misogyne, et une tentative de réhabilitation de la Femme comme un être moral : "Que les femmes aient de tels vices je le nie ; Je lève les bras pour les défendre …", et un Dit de la rose (14 février 1401, anc. st.), critique justement de la seconde partie du Roman de la rose, ce qui provoque, entre 1401 et 1405, un "débat sur le Roman de la Rose" avec des secrétaires du roi, Jean de Montreuil, prévôt de Lille, et Gontier Col, secrétaire et conseiller du roi, et des clercs, Pierre Col, frère du précédent et chanoine de Paris et Jean Gerson, chancelier de l'université de Paris.

De ce "débat", on peut citer une lettre de Christine de Pisan adressée à Jean de Montreuil. La lettre répond à l’éloge du Roman de la Rose de Jean de Meung que Jean de Montreuil a écrit et fait circuler dans un petit traité aujourd’hui perdu, Opusculum gallicum. La correspondance qui en résulte provoque le premier débat épistolaire connu dans le monde littéraire français! Prenant le contre-pied de Montreuil, Christine attaque méthodiquement le Roman de la Rose de Jean de Meung comme un ouvrage immoral, misogyne et obscène, l'accusant d'enseigner les moyens de séduire les femmes sous le couvert d'un art d'aimer ... "Une honnête femme est aussi rare qu’un cygne noir" écrit Jean de Meung ! "Le talent de Christine de Pisan aidant, écrit Jean Favier dans sa Guerre de Cent Ans (où Christine n’est citée que trois fois ...), tout Paris se passionnait pour la grande querelle soulevée autour des thèses de l’antiféminisme clérical et du cynisme sentimental formulé au XIIIe siècle par le vieux Roman de la Rose. On était pour le Roman […] ou bien on était contre cette satire acerbe du naturel féminin qui avait fait la joie de générations d’hommes et particulièrement de clercs. Dans son Épître au dieu d’amour, Christine de Pizan se fit, en 1399, la théoricienne d’un équilibre entre les élans du cœur et le plaisir des sens."

Jean de Montreuil obtient le soutien de son collègue Gontier Col qui attaque vivement Christine dans deux épîtres lui demandant ouvertement de retirer ses affirmations qui, d'après lui, constituent une insulte à la plus grande œuvre littéraire contemporaine. "Folle outrecuidance. Parole trop tôt issue sans avis de la bouche d'une femme", s'écrie Pierre Col, le frère de Gontier. Jean de Montreuil, lui, menace : "Si tu continues à mal parler, sache qu'il y a des champions et des athlètes". Dans le débat, Christine peut compter sur l'appui de Jean de Gerson, auteur d'une Vision contre le Roman de la Rose, de Eustache Moel dit Deschamps, conseiller de Louis d'Orléans, de Guillaume de Tignonville, prévot de Paris, mais aussi de la Reine Isabeau de Bavière à qui elle a fait parvenir une lettre lui demandant son soutien. Quelques années plus tard, Mathieu Thomassin lui rendra hommage dans son Registre Delphinal, Martin Le Franc ne tarira pas d'éloge dans son Champion des Dames (1442). Plus tard Jean Boucher composera Le Jugement poétique de l'honneur féminin et sejour des illustres claires & honnestes Dames (1538), et enfin Clément Marot se fera l'interprète des mêmes sentiments dans La vray disant advocate des Dames

Jean de Montreuil obtient le soutien de son collègue Gontier Col qui attaque vivement Christine dans deux épîtres lui demandant ouvertement de retirer ses affirmations qui, d'après lui, constituent une insulte à la plus grande œuvre littéraire contemporaine. "Folle outrecuidance. Parole trop tôt issue sans avis de la bouche d'une femme", s'écrie Pierre Col, le frère de Gontier. Jean de Montreuil, lui, menace : "Si tu continues à mal parler, sache qu'il y a des champions et des athlètes". Dans le débat, Christine peut compter sur l'appui de Jean de Gerson, auteur d'une Vision contre le Roman de la Rose, de Eustache Moel dit Deschamps, conseiller de Louis d'Orléans, de Guillaume de Tignonville, prévot de Paris, mais aussi de la Reine Isabeau de Bavière à qui elle a fait parvenir une lettre lui demandant son soutien. Quelques années plus tard, Mathieu Thomassin lui rendra hommage dans son Registre Delphinal, Martin Le Franc ne tarira pas d'éloge dans son Champion des Dames (1442). Plus tard Jean Boucher composera Le Jugement poétique de l'honneur féminin et sejour des illustres claires & honnestes Dames (1538), et enfin Clément Marot se fera l'interprète des mêmes sentiments dans La vray disant advocate des Dames

La querelle s'apaise peu à peu. Dans sa dernière lettre à Pierre Col datée du 2 octobre 1402, elle annonce qu'elle se retire du débat : "Non mie tairé pour doubte de mesprendre quant a oppinion, combien que faulte d'engin et de savoir me toult biau stile, mais mieulx me plaist d'excerciter en autre matiere a ma plaisance" [Je ne me tais pas non plus par peur d'être calomniée à cause de mes opinions, bien que je manque d'intelligence et d'un beau style. Je souhaite simplement me tourner vers un sujet qui me plaît davantage.] Christine sent très clairement que le Débat est une perte de temps pour quelqu'un qui a des affaires plus importantes à traiter. Et Philippe Le Hardi, duc de Bourgogne, qui fait confiance à son talent et son jugement, lui demande en 1404 d’écrire le récit du règne son frère, le Livre des faits et bonnes moeurs du sage roi Charles V.

Mais si dans le Livre de Mutacion de Fortune (1403), Christine de Pisan avoue comment le destin, en la faisant devenir écrivain, l'a fait changer de sexe : "de femelle devins masle", elle n'oubliera cependant jamais qu'elle doit défendre, contre les injustices de la société masculine, la dignité de son sexe. Ainsi, en 1405, paraît le Livre de la Cité des Dames ...

1405 marque une rupture. La situation politique en France devient de plus en plus grave, lucide, Christine voit monter le péril de la guerre civile. Les misères du temps, ravagé par la Guerre de Cent ans, expliquent que Christine de Pizan, Italienne devenue Française, ait senti le besoin d’exprimer son patriotisme, en participant, grâce à ses œuvres, aux douleurs publiques : en 1405 le Livre de la Prudence, paraphrasé de Sénèque, et le Trésor de la cité des dames, également appelé le Livre des trois vertus, dédié à la jeune dauphine de France Marguerite de Bourgogne, et dans lequel elle attire l’attention des femmes sur les conflits perpétuels que les hommes se livrent dans leur royaume, en 1407, le Livre du corps de policie (le mot "policie" désignant celui de politique) emprunté d’Aristote et de Plutarque, en 1410 le Livre des fais d’armes et de chevalerie, traité de guerre traduit principalement de Végèce, de Frontin, mais renfermant toutefois une partie originale, un code du droit des gens dans la société féodale, et Lamentation sur les maux de la France, et en 1413 le Livre de la paix, tous ces ouvrages ont désormais un but, sauver la France des divisions.

Elle emploie aussi d’excellents artistes pour illustrer ses livres, dont un grand recueil de ses oeuvres qui est offert à la reine Isabeau de Bavière en 1414. Ce manuscrit des Œuvres de Christine de Pisan (Londres, British Library, Harley 4431) est l'un des plus somptueux, des plus connus et des plus étudiés parmi ceux qui ont été réalisés à Paris en pleine apogée de l'enluminure parisienne.

La guerre civile entre Armagnacs et Bourguignons conduit à l’intervention étrangère. Ainsi, en 1415, c’est la terrible bataille d’Azincourt. Christine écrit une Epître de la prison de la vie humaine, dans laquelle elle déplore les bouleversements de la guerre et le comportement des Anglais, qui massacrent leurs prisonnier. Christine de Pisan fuit Paris, occupé par le parti bourguignon allié aux Anglais, et se réfugie dans un couvent, probablement l’abbaye des dominicaines de Saint-Louis de Poissy où sa fille est religieuse et dont la sœur de Charles VII, Marie, est devenue prieure. Elle consacre alors la fin de sa vie à un ouvrage d'inspiration purement religieuse, Les Heures de contemplation sur la Passion de Notre Seigneur, un livre pour les femmes, accablées comme elle, par les maux du temps. Mais après la prise de Paris par les Bourguignons et le traité de Troyes, elle sort du silence et écrit Les Lamentations sur les maux de la guerre civile (1420) inspiré par l’actualité de la guerre de Cent Ans :.

La guerre civile entre Armagnacs et Bourguignons conduit à l’intervention étrangère. Ainsi, en 1415, c’est la terrible bataille d’Azincourt. Christine écrit une Epître de la prison de la vie humaine, dans laquelle elle déplore les bouleversements de la guerre et le comportement des Anglais, qui massacrent leurs prisonnier. Christine de Pisan fuit Paris, occupé par le parti bourguignon allié aux Anglais, et se réfugie dans un couvent, probablement l’abbaye des dominicaines de Saint-Louis de Poissy où sa fille est religieuse et dont la sœur de Charles VII, Marie, est devenue prieure. Elle consacre alors la fin de sa vie à un ouvrage d'inspiration purement religieuse, Les Heures de contemplation sur la Passion de Notre Seigneur, un livre pour les femmes, accablées comme elle, par les maux du temps. Mais après la prise de Paris par les Bourguignons et le traité de Troyes, elle sort du silence et écrit Les Lamentations sur les maux de la guerre civile (1420) inspiré par l’actualité de la guerre de Cent Ans :.

Retirée depuis une dizaine d'années elle écrit son Ditié de la Pucelle, saluant l’épopée de Jeanne d’Arc qui venait de faire sacrer le roi (1429); ce sont les derniers vers qu'on a d'elle ... Christine de Pizan meurt en 1430.

Estimée des meilleurs écrivains de son temps, Christine de Pisan a joui jusqu’au début du XVIe siècle d’une grande réputation en France et dans plusieurs pays d’Occident, où certaines de ses oeuvres ont été traduites. Par la suite, elle plutôt maltraitée. Au XIXeme siècle, Gustave Lanson, historien de la littérature et critique littéraire, mais aussi témoin par excellence de la misogynie qu’il était de bon ton d’afficher à la fin du XIXe siècle, aura même ce jugement dans son Histoire de la littérature française : "Ne nous arrêtons pas à l’excellente Christine de Pisan, bonne fille, bonne épouse, bonne mère, du reste un des plus authentiques bas-bleus qu’il y ait dans notre littérature, la première de cette insupportable lignée de femmes auteurs, à qui nul ouvrage sur aucun sujet ne coûte, et qui pendant toute la vie que Dieu leur prête, n’ont affaire que de multiplier les preuves de leur infatigable facilité, égale à leur universelle médiocrité"

Estimée des meilleurs écrivains de son temps, Christine de Pisan a joui jusqu’au début du XVIe siècle d’une grande réputation en France et dans plusieurs pays d’Occident, où certaines de ses oeuvres ont été traduites. Par la suite, elle plutôt maltraitée. Au XIXeme siècle, Gustave Lanson, historien de la littérature et critique littéraire, mais aussi témoin par excellence de la misogynie qu’il était de bon ton d’afficher à la fin du XIXe siècle, aura même ce jugement dans son Histoire de la littérature française : "Ne nous arrêtons pas à l’excellente Christine de Pisan, bonne fille, bonne épouse, bonne mère, du reste un des plus authentiques bas-bleus qu’il y ait dans notre littérature, la première de cette insupportable lignée de femmes auteurs, à qui nul ouvrage sur aucun sujet ne coûte, et qui pendant toute la vie que Dieu leur prête, n’ont affaire que de multiplier les preuves de leur infatigable facilité, égale à leur universelle médiocrité"

Certes elle n’a jamais été totalement oubliée, mais son œuvre est bien souvent réduite à la trop célèbre ballade Seulete sui et seulete veuil estre. Il faudra attendre Mathilde Laigle, l'une des premières bachelières françaises et également des premières femmes diplômées de l'enseignement supérieur américain et qui fut la première à avoir publié en 1912 une édition critique du Livre des Trois vertus de Christine de Pisan, Le livre des trois vertus de Christine de Pisan et son milieu historique et littéraire, pour qu'on commence à reconnaître timidement son intérêt historique et politique.

Mathilde Laigle écrit que "Les revendications qu'elle propose par le respect de l'usage, la pratique, les devoirs, le culte de l'honneur, tels qu'une femme sensée et vertueuse les concevait au XVe siècle. Il semble que l'antiféministe le plus convaincu ne pourrait que gracieusement s'incliner devant le féminisme de Christine de Pisan", mais ajoute que Christine de Pisan ne formule aucune des revendications que l'on pourrait à proprement appeler qualifier de féministes : "Le livre des Trois Vertus, tout attaché aux devoirs et non aux droits de la femme, ne porte aucune trace de ces timides protestations, et si Christine nourrissait quelques secrètes velléités de révolte contre le sort injuste réservé à ses sœurs, nous n'en savons rien. Elle n'en parle pas. La Cité des dames nous fournirait aussi bien son contingent d'idées anti-féministes.", ajoutant "Ce que Christine prêche, ce n'est pas le murmure, la rébellion contre les lois ou usages établis, c'est l'énergie personnelle, l'effort constant pour parer au mal : l'éviter, si possible, l'atténuer, si on ne peut l'anéantir, ou le subir avec courage, s'il est plus fort que la volonté humaine.". Pourtant les réactions à ses travaux sont parfois rudes : lors d'une conférence en 1912 à Strasbourg, Mathilde Laigle est interrompue par une personne de l'assistance qui lance à propos de Christine de Pisan : "Elle aurait mieux fait de se trouver un autre mari et de s'occuper des gamins" !

Il faudra donc attendre la seconde moitié du XXeme siècle, la naissance des sentiments féministes et le désir de réhabiliter la femme dans la littérature pour que son œuvre prenne vraiment place dans le milieu des études littéraires.

Certes si elle écrivait aujourd'hui, Christine de Pisan, soucieuse de sauvegarder les vertus féminines plus que de prôner liberté et émancipation, passerait pour une traîtresse à la cause féminine, prompte à ramper sous les fourches caudines du mâle ! En effet, si le discours de Christine de Pisan vise à préserver l'intégrité des femmes en tant que jeunes filles et jeunes femmes, il ne préconise pas vraiment une révolte par rapport à leur condition. Christine de Pisan encourage les femmes à se prendre en main afin de défendre et protéger leur honneur, les hommes n’en étant plus capables. Christine ne défend pas les femmes, mais leur honneur, la réalité de leurs capacités intellectuelles, de leur grandeur morale, de leur vertu. Jamais elle ne remet en cause la distribution des rôles des hommes et femmes dans la société. Il est donc délicat de la considérer comme féministe. Mais Christine de Pisan est surtout originale par le fait même qu'elle a pris la première la parole au nom des femmes, contre le flot de méchancetés que déversaient les écrivains de son temps, une position particulièrement inédite à l'époque, suffisamment provocatrice pour que nombre d'érudits l'aient aussitôt combattu.

En tous les cas, 550 ans avant le fameux "on ne naît pas femme, on le devient" de Simone de Beauvoir, Christine de Pisan attribue l'inégalité entre hommes et femmes non à la nature, mais à l'éducation et aux représentations d'elles-mêmes fournies aux femmes par le discours misogyne dominant.

Moi, Christine, qui ai pleuré

Onze ans en abbaye fermée,

Ou j'ai toujours demeuré depuis

Que Charles (c'est chose étrange !)

Le fils du roi, si j'ose rappeler ce souvenir,

S'enfuit de Paris, tout droit,

Par suite de la trahison là incluse :

Maintenant pour la première fois je me prends à rire.

L'an mil quatre cent vingt neuf

Recommença à luire le soleil ;

Il ramène le temps nouveau

Qu'on n'avait pas vu de l'oeil

Depuis longtemps ; dont plusieurs en deuil

Ont vécu. Je suis de ceux-là ;

Mais de rien je ne me chagrine plus,

Puisque maintenant je vois ce que je veux.

Qui vit donc chose advenir

Plus hors de toute atteinte,

Laquelle à noter et de laquelle se souvenir

Est bon en toute région :

C'est à savoir que France, de qui discours,

On faisait qu'à terre était renversée,

Soit par divine mission,

Du mal en si grand bien changée ?

Et cela par tel miracle vraiment

Que, si la chose n'était notoire

Et évidents le fait et la manière,

Il n'est homme qui pût le croire :

C'est une chose bien digne de mémoire

Que Dieu par une vierge tendre

Ait précisément voulu (c'est une chose vraie)

Sur la France si grande grâce étendre.

O ! Quel honneur à la couronne

De France se voit par divine preuve !

C'est par les grâces qu'il lui donne

Il paraît combien Dieu l'approuve

Et que plus de foi d'autre part il trouve

En la maison royale, dont je lis

Que jamais (ce n'est pas une chose nouvelle)

En la foi errèrent les fleurs de lis.

Toi, Jeanne, à une bonne heure née,

Béni soit celui qui te créa !

Pucelle de Dieu envoyée

En qui le Saint Esprit fit rayonner

Sa grande grâce ; et qui eus et as

Toute largesse en son haut don,

Jamais ta requête ne te refusa

Et il te donnera assez grande récompense...

Et sa belle vie, par ma foi !

Montre qu'elle est en la grâce de Dieu,

C'est pourquoi on ajoute plus de foi

A son fait ; car, quoi qu'elle fasse,

Toujours à Dieu devant la face,

Qu'elle invoque, sert et prie

En actions, en paroles ; en quelque endroit qu'elle aille,

Elle ne retarde pas ses dévotions.

Oh ! comme alors cela bien parut

Quand le siège était à Orléans,

Où en premier lieu sa force apparut !

Jamais miracle, ainsi que je pense,

Ne fut plus clair ; car Dieu aux siens

Vint tellement en aide, que les ennemis

Ne se défendirent pas plus que chiens morts.

Là furent pris ou à mort mis.

Hé ! quel honneur au féminin

Sexe ! Que Dieu l'aime il paraît bien,

Quand tout ce grand peuple misérable comme chiens

Par qui tout le royaume était déserté

Par une femme est ressuscité et a recouvré ses forces,

Ce que hommes n'eussent pas fait,

Et les traîtres ont été traités selon leur mérite,

A peine auparavant l'auraient-ils cru.

Une fillette de seize ans

(N'est-ce pas une chose au-dessus de la nature ?)

A qui les armes ne sont pesantes,

Mais il semble que son éducation

Ait été faite à cela, tant elle y est forte et dure ;

Et devant elle vont fuyant

Les ennemis, et nul n'y résiste.

Elle fait cela, maint yeux le voyant.

Et elle va d'eux débarrassant la France

En recouvrant châteaux et villes,

Jamais force ne fut si grande,

Qu'ils soient par centaines ou par milliers...

09:08 Publié dans art, coup de coeur, femmes, Histoire, litterature, poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |

Facebook |

lundi, 14 février 2011

Fantasmes de demoiselles ...

14 février, fête des "amoureux". Mais Cupidon n'a pas encore fait chavirer votre cœur, et vous avez beau jouer les célibataires faussement désinvoltes et vous dire que la Saint-Valentin c’est naze, ringard, commercial ... depuis ce matin vous lorgnez sur le parfum super-sexy ou le bouquet de rose qu'on ne vous offrira pas aujourd'hui.

Alors pourquoi ne pas passer quelques petites annonces. Je vous en propose quelques unes émises par des femmes faites et défaites cherchant l'âme sœur, fantasmes de demoiselles recueillies par René de Obaldia. Ce livre est un petit bijou de drôlerie et, mon dieu, de connaissance des femmes !

Cherche beau jeune homme aimant croquer la pomme

Cherche beau jeune homme aimant croquer la pomme

Cherche beau jeune homme

Aimant croquer la pomme

Beau comme un troubadour

Quand il me fera l'amour

(La nuit, propice à l'obscurité

Et a moult voluptés)

En son habit de velours

Sa mandoline à côté

Toutes les étoiles se mettront à pleurer

Cherche jeune et beau curé

Tout prêt à se défroquer

Quand il me verra passer

Bouleverd Agrippa d'Aubigné

Cherche beau jeune homme avec caniche

Cherche beau jeune homme avec caniche

Cherche beau jeune homme avec caniche

Tout noir tout frisé

(Pas le jeune homme, mais le caniche)

Haut sur pattes, gueule distinguée

Amoureux de ma personnalité

Cherche un garde-chasse

Ni beau ni laid

Mais doté d'un membre efficace

Tel l'amant de Lady Chatterley

Cherche un malabar

Plaçant très haut la barre :

Trois Porsche, un sous-marin

Hôtel de luxe avec pingouins

Pédicure mexicain

Palanquin à Pékin

Case de bambou a Ouagadougou

Des tonnes et des tonnes de bagages

Et un tueur a gages.

Reçu par tous les Présidents

Du plus noir jusqu'au plus blanc

Avec tous les honneurs

Toute la raideur

Dus a son rang.

Et moi, sa ravissante épouse

Des perlouzes, des perlouzes, des perlouzes ...

Tant les hommes sont cons cherche une femme exquise

Douceur de lait, manière de Marquise

Tempérament de pharaon

René de Obaldia

Fantasmes de Demoiselles, femmes faites ou défaites cherchant l'âme soeur de (2006) chez Grasset

Bon, si vous n'avez pas celle qui vous convient, il y a encore quarante-cinq "petites-annonces" !

Et si l'an prochain, il n'est pas sûr que vous y gagniez roses, bijoux, lingerie fine et mots doux, au moins aurez-vous eu pendant un an battements de cœur affolés, soupirs d’extase, étreintes moites et souvenirs brûlants !

16:01 Publié dans art, coup de coeur, femmes, litterature, peinture, poèmes, rire, traditions | Lien permanent | Commentaires (2) | ![]() Facebook |

Facebook |

samedi, 05 février 2011

Un champ d'îles

Savoir ce qui dans vos yeux berce

Une baie de ciel un oiseau

La mer, une caresse dévolue

Le soleil ici revenu

Beauté de l'espace ou otage

De l'avenir tentaculaire

Toute parole s'y confond

Avec le silence des Eaux

Beauté des temps pour un mirage

Le temps qui demeure est d'attente

Le temps qui vole est un cyclone

Où c'est la route éparpillée

L'après-midi s'est voilé

De lianes d'emphase et fureur

Glacée, de volcans amenés

Par la main à côté des sables

Le soir à son tour germera

Dans le pays de la douleur

Une main qui fuse le Soir

À son tour doucement tombera

Beauté d'attente Beauté des vagues

L'attente est presque un beaupré

Enlacé d'ailes et de vents

Comme un fouillis sur la berge

Chaque mot vient sans qu'on fasse

À peine bouger l'horizon

Le paysage est un tamis soudain

De mots poussés sous la lune

Savoir ce qui sur vos cheveux

Hagard étrenne ses attelages

Et le sel vient-il de la mer

Ou de cette voix qui circule

Abandonnés les tournoiements

D'aventure sur les tambours

L'assaut du sang dans les plaines

Son écume sur les Hauts

Abandonné le puits de souffrance

La souffrance au large du ciel emporte

Dans la foule des fromagers

Sa meute de mots et sa proie

Abandonnée tarie la mesure

Démesure des coutelas

Cette musique est au coeur

Comme un hameau de lassitude

Beauté plus rare que dans l'île

Ton grand chemin des hébétudes

Va-t-il enfouir son regard

Dans la terre, humide douce

Les hommes sortent de la terre

Avec leurs visages trop forts

Et l'appétit de leurs regards

Sur la voilure des clairières

Les femmes marchent devant eux

L'île toute est bientôt femme

Apitoyée sur elle-même mais crispant

Son désespoir dans son coeur nu

Et parmi les chants de midi

Ravinés de sueurs triomphales

Sur un cheval vient à passer

La morte demain la Pitié

L'île entière est une pitié

Qui sur soi-même se suicide

Dans cet amas d'argiles ruées

Ô la terre avance ses vierges

Apitoyée cette île et pitoyable

Elle vit de mots dérivés

Comme un halo de naufragés

À la rencontre des rochers

Elle a besoin de mots qui durent

Et font le ciel et l'horizon

Plus brouillés que les yeux de femmes

Plus nets que regards d'homme seul

Ce sont les mots de la Mesure

Et le tambour à peine tu

Au tréfonds désormais remue

Son attente d'autres rivages

L'après-midi le Soir les masures

Le poing calé dans le bois dur

La main qui fleurit la douleur

La main qui leva l'horizon

Sur vos chemins quelle chanson

A pu défendre la clarté

Sur vos yeux que l'amour brûla

Quelle terre s'est déposée

Outre mer est la chasteté

Des incendiaires dans les livres

Mais le feu dans le réel et le jour

C'est ce courage des vivants

Ils font l'oiseau ils font l'écume

Et la maison des laves parfois

Ils font la richesse des douves

Et la récolte du passé

Ils obéissent à leurs mains

Fabriquant des échos sans nombre

Et le ciel et sa pureté fuient

Cette pureté de rocailles

Ils font les terres qui les font

Les avenirs qui les épargnent

Ô les filaos les grandissent

Sur les crêtes du souvenir

Mulets serpents et mangoustes

Font ces hommes violents et doux

Et la lumière les aveugle

La nuit au bord des routes coloniales

Toute parole est une terre

Il est de fouiller son sous-sol

Où un espace meuble est gardé

Brûlant, pour ce que l'arbre dit

C'est là que dorment les tam-tams

Dormant ils rêvent de flambeaux

Leur rêve bruit en marée

Dans le sous-sol des mots mesurés

Leur rêve berce dans vos yeux

Des paniques des maelströms

Plus agités que la brousse profonde

Lorsque passe le clair disant

Beauté sanguine des golfes

Ô c'est une plaie une plaie

Où danse le ciel, grave et lent

De voir des hommes nus et tels

Et l'île toute enfin repose

Dans le chaud des maturités

Mûr est le silence sur la ville

Mûre l'étoile dans la faim

Ce qui berce dans vos yeux son chant

Est la parure des troupeaux

L'herbe à taureaux pour les misaines

Le dur reflet des sels au sud

Rien ne distrait d'ordre les vies

Les hommes marchent les enfants rient

Voici la terre bâtée, consentante

De courants d'eau, de voilures

Quelle pensée raide parcourt

Les fibres les sèves les muscles

De la douleur a-t-on fait un mot

Un mot nouveau qui multiplie

Celui qui parmi les neiges enfante

Un paysage une ville des soifs

Celui qui range ses tambours ses étoffes

Dans la sablure des paroles

Guettant le saut des Eaux immenses

Le grand éclat des vagues Midi

Plus ardent que la morsure des givres

Plus retenu que votre impatience d'épine

Celui que prolonge l'attente

Et toutes les mains dans sa tête

Et toutes splendeurs dans sa nuit

Pour que la terre s'émerveille

Il accepte le bruit des mots

Plus égal que l'effroi des sources

Plus uni que la chair des plaines

Déchirée ensemencée

Sa clarté est dans l'océan

Dans la patience que traîne

Vers où nul oeil ne se distend

La flore d'îles du Levant

Ce qui berce en vos yeux son chant

Pour atteindre le matin ô connue

Inconnue c'est la chaleur fauve

Du Chaos où l'oeil enfin touche

Île ces requins vos fumures

Le charroi de votre sang l'homme

Et sa colline la femme et les cases

L'avenue dans ces miroirs les Mains

Est-ce oiseau, une racine qui gicle

Est-ce moisson, l'amitié grandie de la terre

La même couleur éclabousse, caresse

La souffrance est de ne pas voir

Beauté de ce peuple d'aimants

Dans la limaille végétale et vous

Je vous cerne comme la mer

Avec ses fumures d'épaves

Beauté des routes multicolores

Dans la savane que rumine

L'autan plein de mots à éclore

Je vous mène à votre seuil

Écoutant ruisseler mes tambours

Attendant l'éclat brusque des lames

L'éveil sur l'eau des danseurs

Et des chiens qui entre les jambes regardent

Dans ce bruit de fraternité

La pierre et son lichen ma parole

Juste mais vive demain pour vous

Telle fureur dans la douceur marine,

Je me fais mer où l'enfant va rêver.

Edouard Glissant

« Un champ d'îles » est la deuxième partie du poème du même nom, publié aux éditions Seuil en 1965, republié dans Poèmes complets. Paris: Gallimard, 1994

Edouard Glissant, poète, romancier, essayiste, efigure majeure de la littérature antillaise, est mort le 3 février 2011.

19:27 Publié dans art, coup de coeur, litterature, peinture, poèmes, Voyage | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |

Facebook |

jeudi, 03 février 2011

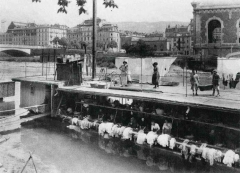

Le 3 février 1851, une loi vote un crédit spécial pour subventionner les lavoirs

Depuis les temps les plus reculés, laver le linge est une activité dévolue à la femme.

Depuis les temps les plus reculés, laver le linge est une activité dévolue à la femme.

Une des plus ancienne description de lavage est sans doute extraite du chant VI de l'Odyssée d'Homère (traduction de Leconte de Lisle)

"[...] Et sa mère était assise au foyer avec ses servantes, filant la laine teinte de pourpre marine ; et son père sortait avec les rois illustres, pour se rendre au conseil où l'appelaient les nobles Phaiakiens. Et, s'arrêtant près de son cher père, elle lui dit :

- Cher père, ne me feras-tu point préparer un char large et élevé, afin que je porte au fleuve et que je lave nos beaux vêtements qui gisent salis ? Il te convient, en effet, à toi qui t'assieds au conseil parmi les premiers, de porter de beaux vêtements. Tu as cinq fils dans ta maison royale ; deux sont mariés, et trois sont encore des jeunes hommes florissants. Et ceux-ci veulent aller aux danses, couverts de vêtements propres et frais, et ces soins me sont réservés.

Elle parla ainsi, n'osant nommer à son cher père ses noces fleuries ; mais il la comprit et il lui répondit :

Elle parla ainsi, n'osant nommer à son cher père ses noces fleuries ; mais il la comprit et il lui répondit :

- Je ne te refuserai, mon enfant, ni des mulets, ni autre chose. Va, et mes serviteurs te prépareront un char large et élevé propre à porter une charge.

Ayant ainsi parlé, il commanda aux serviteurs, et ils obéirent. Ils firent sortir un char rapide et ils le disposèrent, et ils mirent les mulets sous le joug et les lièrent au char. Et Nausikaa apporta de sa chambre ses belles robes, et elle les déposa dans le char. Et sa mère enfermait d'excellents mets dans une corbeille, et elle versa du vin dans une outre de peau de chèvre. La jeune vierge monta sur le char, et sa mère lui donna dans une fiole d'or une huile liquide, afin qu'elle se parfumât avec ses femmes. Et Nausikaa saisit le fouet et les belles rênes, et elle fouetta les mulets afin qu'ils courussent ; et ceux-ci, faisant un grand bruit, s'élancèrent, emportant les vêtements et Nausikaa, mais non pas seule, car les autres femmes allaient avec elle.

Et quand elles furent parvenues au cours limpide du fleuve, là où étaient les lavoirs pleins toute l'année, car une belle eau abondante y débordait, propre à laver toutes les choses souillées, elles délièrent les mulets du char, et elles les menèrent vers le fleuve tourbillonnant, afin qu'ils pussent manger les douces herbes. Puis, elles saisirent de leurs mains, dans le char, les vêtements qu'elles plongèrent dans l'eau profonde, les foulant dans les lavoirs et disputant de promptitude. Et, les ayant lavés et purifiés de toute souillure, elles les étendirent en ordre sur les rochers du rivage que la mer avait baignés. Et s'étant elles-mêmes baignées et parfumées d'huile luisante, elles prirent leur repas sur le bord du fleuve. Et les vêtements séchaient à la splendeur de Hèlios."

Et quand elles furent parvenues au cours limpide du fleuve, là où étaient les lavoirs pleins toute l'année, car une belle eau abondante y débordait, propre à laver toutes les choses souillées, elles délièrent les mulets du char, et elles les menèrent vers le fleuve tourbillonnant, afin qu'ils pussent manger les douces herbes. Puis, elles saisirent de leurs mains, dans le char, les vêtements qu'elles plongèrent dans l'eau profonde, les foulant dans les lavoirs et disputant de promptitude. Et, les ayant lavés et purifiés de toute souillure, elles les étendirent en ordre sur les rochers du rivage que la mer avait baignés. Et s'étant elles-mêmes baignées et parfumées d'huile luisante, elles prirent leur repas sur le bord du fleuve. Et les vêtements séchaient à la splendeur de Hèlios."

Et c'est en rentrant au palais et qu'elles aperçurent Ulysse habillé seulement d'une branche chargée de feuilles ...

Mais ce travail n'est pas si paradisiaque ! Le métier de lavandière est un métier très pénible, la blanchisseuse est agenouillée toute la journée dans l'humidité, et l'hiver, il faut casser la glace du lavoir qui est gelé, battre le linge dans le froid et l'eau glacée et l'humidité ... Les lavandières ont souvent "l'onglée" aux doigts.

Dès XIIème siècle, la lessive du gros linge est en usage une fois l'an, puis deux fois l'an, voire trois fois au XIXème siècle et dure deux ou trois jours. A côté de ces temps forts, il y a naturellement des lessives plus modestes, le fameux "jour de lessive" destiné aux vêtements de travail, aux sous-vêtement et aux bas de coton, aux tabliers, aux mouchoirs ...

Dès XIIème siècle, la lessive du gros linge est en usage une fois l'an, puis deux fois l'an, voire trois fois au XIXème siècle et dure deux ou trois jours. A côté de ces temps forts, il y a naturellement des lessives plus modestes, le fameux "jour de lessive" destiné aux vêtements de travail, aux sous-vêtement et aux bas de coton, aux tabliers, aux mouchoirs ...

La lessive est effectuée à partir d'un point d'eau, fontaine, mare, étang, cours d'eau. Sur les bords de la seine, comme sur les rives de toutes les rivières de France, on pouvait donc rencontrer des lavandières qui se servaient d’une planche à laver, d’une petite caisse pour s’agenouiller près de l’eau, d’un planche à frotter et d’un battoir qu'elles transportaient dans leur brouette lourdement chargée. Elles installaient leur selle (sorte de planche sur deux trétaux) et, à genoux, avec des gestes immuables, elles savonnaient, battaient, malaxaient, roulaient et essoraient leur linge sur les bords du fleuve.

« C’est ici, du matin au soir,

Que par la langue et le battoir

On lessive toute la Ville.

On parle haut, on tape fort,

Le battoir bat, la langue mord !

Pour être une laveuse habile,

Il faut prouver devant témoins

Que le battoir est très agile,

Que la langue ne l’est pas moins."

Achille Millien

A Paris, les rues des Lavandières (ou encore Lavandières Saint-Jacques) et des avandières Sainte Opportune datent du XIIIème siècle et doivent leur nom aux lavandières que le voisinage de la rivière avait attirées. Une rue des Blanchisseuses fut également ouverte, vers 1810, entre le quai de Billy et la rue de Chaillot.

La Taille de 1292 cite 43 lavandiers ou lavandières, parmi lesquels "Jehanne, lavendière de l'abbaie" de Sainte-Geneviève ; elle habitait la "rue du Moustier" qui est devenue la rue des Prêtres-Saint-Étienne du Mont. Cependant, à cette époque et dans la plupart des communautés, les religieux lavaient eux-mêmes leurs vêtements et leur linge. On faisait chauffer l'eau à la cuisine. Les objets blanchis étaient ensuite étendus soit dans le cloître, soit dans un séchoir spécial.

Chargées de l'entretien du linge des familles aisées, les lavandières font partie du personnel habituel des "hôtels", tout comme les panetiers, les clercs de la paneterie des nappes, les clercs de la paneterie du commun, les charretiers de la paneterie des nappes, les "porte chapes" (ou maîtres traiteurs, du mot chape, couvercle qui sert à couvrir les plats afin de les maintenir chauds), les sommeliers, les gardes-chambre (ou chambellans), les portiers, les portefaix et les valets de la porte, les sommiers ou voituriers ... qui touchent des gages, reçoivent de l'avoine, des chandelles, du bois.

Chargées de l'entretien du linge des familles aisées, les lavandières font partie du personnel habituel des "hôtels", tout comme les panetiers, les clercs de la paneterie des nappes, les clercs de la paneterie du commun, les charretiers de la paneterie des nappes, les "porte chapes" (ou maîtres traiteurs, du mot chape, couvercle qui sert à couvrir les plats afin de les maintenir chauds), les sommeliers, les gardes-chambre (ou chambellans), les portiers, les portefaix et les valets de la porte, les sommiers ou voituriers ... qui touchent des gages, reçoivent de l'avoine, des chandelles, du bois.

D'autres encore travaillent à la journée au service de particuliers, de maîtres de grandes maisons, de fermiers, de métayers, de notables, pour un maigre salaire en toutes saisons, sauf lorsque le fleuve était pris par les glaces. Une ordonnance du 30 janvier 1350 fixe à "un tournoi en toute saison le prix que pourront demander toutes manières de lavandières de chacune pièce de linge lavé." (source : "La vie privée d'autrefois: arts et métiers, modes, moeurs, usages des parisiens du XIIe au XVIIIe siècle d'après des documents originaux ou inédits). Elles côtoient les ménagères de condition modeste qui viennent laver elles-mêmes leur linge à la rivière. Ces opérations sont décrites ICI, avec un poème bien sympathique, ICI, ICI ou encore LA, avec des photos anciennes...

Bien que jamais érigées en corporation régulière, les blanchisseuses ou lavandières "professionnelles" doivent se plier à partir du XVIIe siècle aux exigences d'une administration parisienne veillant à la bonne hygiène ! Très tôt, les lois et les décrets visant l’existence et l’implantation d’établissements insalubres dans Paris poussent les industries du blanchissage à quitter la capitale pour s’installer dans les communes voisines.

Avec les progrès de l'hygiène, des locaux plus confortables et fonctionnels apparaissent, avec en particulier la construction de lavoirs. Choléra, variole et typhoïde ont marqué le XIXème siècle. Le linge peut véhiculer des germes malsains. Les habitants qui viennent s’approvisionner en eau trouvent l’eau des puits et des rivières souillée par les savons et les saletés. L’édification de lavoirs s’impose. Par la loi du 3 Février 1851, l'Assemblée législative vote un crédit spécial de 600 000 francs pour subventionner, à hauteur de 30 %, la construction d’établissement modèles de bains et lavoirs publics, gratuits ou à prix réduits. Chaque projet est subventionné à hauteur de 20 000 francs. Malgré les sommes à trouver pour compléter la subvention, de nombreuses communes, même modestes, engagent les travaux. La construction est commandée par les municipalités sous le contrôle de l'administration départementale. Les travaux sont mis alors en adjudication sur rabais à la chandelle, d'où une certaine similitude de conception et de matériaux. Il y a au moins un lavoir par village ou hameau et l'on peut estimer l'importance du village au nombre de ses lavoirs. Certains possèdent même un dispositif pour chauffer des lessiveuses et produire de la cendre qui blanchit le linge ... Les lavoirs seront utilisés jusqu'à l’arrivée de l’eau courante dans les maisons.

Avec les progrès de l'hygiène, des locaux plus confortables et fonctionnels apparaissent, avec en particulier la construction de lavoirs. Choléra, variole et typhoïde ont marqué le XIXème siècle. Le linge peut véhiculer des germes malsains. Les habitants qui viennent s’approvisionner en eau trouvent l’eau des puits et des rivières souillée par les savons et les saletés. L’édification de lavoirs s’impose. Par la loi du 3 Février 1851, l'Assemblée législative vote un crédit spécial de 600 000 francs pour subventionner, à hauteur de 30 %, la construction d’établissement modèles de bains et lavoirs publics, gratuits ou à prix réduits. Chaque projet est subventionné à hauteur de 20 000 francs. Malgré les sommes à trouver pour compléter la subvention, de nombreuses communes, même modestes, engagent les travaux. La construction est commandée par les municipalités sous le contrôle de l'administration départementale. Les travaux sont mis alors en adjudication sur rabais à la chandelle, d'où une certaine similitude de conception et de matériaux. Il y a au moins un lavoir par village ou hameau et l'on peut estimer l'importance du village au nombre de ses lavoirs. Certains possèdent même un dispositif pour chauffer des lessiveuses et produire de la cendre qui blanchit le linge ... Les lavoirs seront utilisés jusqu'à l’arrivée de l’eau courante dans les maisons.

Lieu de convivialité, le lavoir est également un lieu de chant ; on y fredonne quelques airs à la mode et parfois on y va de ses commérages : "Au lavoir, on lave le linge, mais on salit les gens" dit-on !

A Paris et dans de nombreuses villes traversées par un fleuve, est-ce parce que les lavandières étaient réputées de mœurs légères et que les mauvais garçons se mêlaient souvent aux lessives que l'on décida de créer des endroits où les jeunes filles et les femmes honnêtes des classes populaires pourraient laver leur linge en toute tranquillité, les fameux bateaux-lavoirs ?

" Ô Lavandière "

Sachez qu'hier, de ma lucarne,

J'ai vu, j'ai couvert de clins d'yeux,

Une fille qui dans la Marne

Lavait des torchons radieux

Je pris un air incendiaire

Je m'adossais contre un pilier

Puis le lui dis " Ô Lavandière "

Blanchisseuse étant familier

La blanchisseuse gaie et tendre

Sourit et, dans la hameau noir

Au loin, sa mère cessa d'entendre

Le bruit vertueux du battoir.

Je m'arrête. L'idylle est douce

Mais ne veut pas, je vous le dis,

Qu'au delà du baiser on pousse

La peinture du paradis.

Victor Hugo

L'origine des bateaux-lavoirs remonterait au XVIIe siècle. Le 16 septembre 1623, un traité assure à un entrepreneur, Jean de la Grange, secrétaire du roi Louis XIII, divers droits à conditions qu'il poursuive l'aménagement de l'Ile Notre-Dame et de l'Ile aux vaches, dont celui de mette à perpétuité sur la Seine "des bateaux à laver les lessives, en telle quantité qu'il feroit avisé & en tel endroit qu'il jugerroit à propos; pourvû que ce fût sans empêchement de la navigation, ni que le bruit pût incommoder les maisons du Cloître Notre-Dame". (source : "traité de la police" de M.De la mare, volume 1 - page 100 de l'édition de 1722).

Mais c'est surtout au XIXème siècle que les bateaux-lavoirs se développent partout en France, un mouvement qu’accélère la loi du 3 février 1851. Un lavoir flottant établi à Paris même, la Sirène, propose déjà les appareils les plus perfectionnés de l’époque. Il a été détruit par les glaces durant les grands froids de 1830. Les lavoirs flottants sont pourvus de buanderies à partir de 1844 afin de lutter contre la forte concurrence des lavoirs publics et des grandes buanderies de banlieue qui ne cessent de se créer, véritables usines à laver qui mettent à disposition des laveuses eau chaude, essoreuses, séchoirs à air chaud et à air libre, réfectoire et même parfois salle de garde pour les enfants en bas âge. 25 à 30 mètres de long; au premier niveau se trouvent les postes des blanchisseuses et, au milieu, deux rangées de chaudières posées sur des briques. L’étage se partage entre l’habitation du patron et le séchoir.

Mais c'est surtout au XIXème siècle que les bateaux-lavoirs se développent partout en France, un mouvement qu’accélère la loi du 3 février 1851. Un lavoir flottant établi à Paris même, la Sirène, propose déjà les appareils les plus perfectionnés de l’époque. Il a été détruit par les glaces durant les grands froids de 1830. Les lavoirs flottants sont pourvus de buanderies à partir de 1844 afin de lutter contre la forte concurrence des lavoirs publics et des grandes buanderies de banlieue qui ne cessent de se créer, véritables usines à laver qui mettent à disposition des laveuses eau chaude, essoreuses, séchoirs à air chaud et à air libre, réfectoire et même parfois salle de garde pour les enfants en bas âge. 25 à 30 mètres de long; au premier niveau se trouvent les postes des blanchisseuses et, au milieu, deux rangées de chaudières posées sur des briques. L’étage se partage entre l’habitation du patron et le séchoir.

En 1852, il existe dans Paris 93 lavoirs et buanderies, principalement répartis dans les divers quartiers pauvres, comme le Lavoir Moderne Parisien dans le quartier de la Goutte d'Or; les bateaux-lavoirs stationnant sur le canal Saint-Martin sont au nombre de 17, ceux sur la Seine s'élèvent à 64 ( source : Dictionnaire historique des rues et monuments de Paris en 1855 de Félix et Louis Lazare, page 111 et suivantes) Mais pour beaucoup de familles pauvres, l’usage des bateaux-lavoirs est trop onéreux et, depuis les quartiers éloignés, il est bien pénible de porter son linge aux bateaux-lavoirs sur une brouette … et bientôt le nombre des bateaux-lavoirs parisiens est en constante perte de vitesse. En 1880, il n'y a plus en Ile-de-France que 64 bateaux-lavoirs offrant 3800 places de laveuses. Vingt-trois de ces lavoirs flottants sont à Paris même, dont six sur le canal Saint-Martin et trente-cinq se répartissent en banlieue sur la Seine, la Marne et l’Oise. À la fin du XIXe siècle, la plupart de ces bateaux-lavoirs sont la propriété d’une seule famille en vertu d’un bail qui lui a été consenti, en 1892, par la Société du Canal Saint-Martin. Mais, les bateaux-lavoirs disparaissent inéluctablement dans la première moitié du XXe siècle.

En 1852, il existe dans Paris 93 lavoirs et buanderies, principalement répartis dans les divers quartiers pauvres, comme le Lavoir Moderne Parisien dans le quartier de la Goutte d'Or; les bateaux-lavoirs stationnant sur le canal Saint-Martin sont au nombre de 17, ceux sur la Seine s'élèvent à 64 ( source : Dictionnaire historique des rues et monuments de Paris en 1855 de Félix et Louis Lazare, page 111 et suivantes) Mais pour beaucoup de familles pauvres, l’usage des bateaux-lavoirs est trop onéreux et, depuis les quartiers éloignés, il est bien pénible de porter son linge aux bateaux-lavoirs sur une brouette … et bientôt le nombre des bateaux-lavoirs parisiens est en constante perte de vitesse. En 1880, il n'y a plus en Ile-de-France que 64 bateaux-lavoirs offrant 3800 places de laveuses. Vingt-trois de ces lavoirs flottants sont à Paris même, dont six sur le canal Saint-Martin et trente-cinq se répartissent en banlieue sur la Seine, la Marne et l’Oise. À la fin du XIXe siècle, la plupart de ces bateaux-lavoirs sont la propriété d’une seule famille en vertu d’un bail qui lui a été consenti, en 1892, par la Société du Canal Saint-Martin. Mais, les bateaux-lavoirs disparaissent inéluctablement dans la première moitié du XXe siècle.

Les 4 derniers bateaux-lavoirs sur la Seine disparaissent pendant la dernière guerre mondiale, sur ordre des allemands, pour faciliter la navigation : une vidéo de l'INA annonce cette décision ...

Au fait, vous souvenez-vous qu'une des insultes du capitaine Haddock est "Amiral de bateau-lavoir" ?

Emile Zola a décrit le travail des lavandières dans plusieurs de ses écrits :