jeudi, 15 mars 2012

A la mi-carême

Le carnaval s'en va, les roses vont éclore ;

Sur les flancs des coteaux déjà court le gazon.

Cependant du plaisir la frileuse saison

Sous ses grelots légers rit et voltige encore,

Tandis que, soulevant les voiles de l'aurore,

Le Printemps inquiet paraît à l'horizon.

Du pauvre mois de mars il ne faut pas médire ;

Bien que le laboureur le craigne justement,

L'univers y renaît ; il est vrai que le vent,

La pluie et le soleil s'y disputent l'empire.

Qu'y faire ? Au temps des fleurs, le monde est un enfant ;

C'est sa première larme et son premier sourire.

C'est dans le mois de mars que tente de s'ouvrir

L'anémone sauvage aux corolles tremblantes.

Les femmes et les fleurs appellent le zéphyr ;

Et du fond des boudoirs les belles indolentes,

Balançant mollement leurs tailles nonchalantes,

Sous les vieux marronniers commencent à venir.

C'est alors que les bals, plus joyeux et plus rares,

Prolongent plus longtemps leurs dernières fanfares ;

À ce bruit qui nous quitte, on court avec ardeur ;

La valseuse se livre avec plus de langueur :

Les yeux sont plus hardis, les lèvres moins avares,

La lassitude enivre, et l'amour vient au coeur.

S'il est vrai qu'ici-bas l'adieu de ce qu'on aime

Soit un si doux chagrin qu'on en voudrait mourir,

C'est dans le mois de mars, c'est à la mi-carême,

Qu'au sortir d'un souper un enfant du plaisir

Sur la valse et l'amour devrait faire un poème,

Et saluer gaiement ses dieux prêts à partir.

[...]

Alfred de Musset

Tableau de Tiepolo

07:59 Publié dans art, litterature, peinture, poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |

Facebook |

dimanche, 04 mars 2012

Grand-mère

22:02 Publié dans art, litterature, peinture, poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |

Facebook |

samedi, 25 février 2012

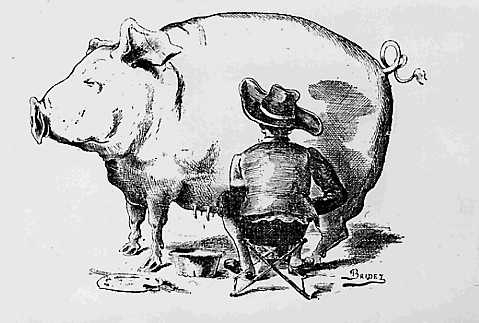

CE QUE DIT LE COCHON…

Pour parler, dit le cochon,

Ce que j’aime c’est les mots porqs :

glaviot grumeau gueule grommelle

chafouin pacha épluchure

mâchon moche miche chameau

empoté chouxgras polisson.

J’aime les mots gras et porcins :

jujube pechblende pépère

compost lardon chouraver

bouillaque tambouille couenne

navet vase chose choucroute.

Je n’aime pas trop potiron

et pas du tout arc-en-ciel.

Ces bons mots je me les fourre sous le groin

et ça fait un poëme de porq.

Jacques Roubaud

Les Animaux de tout le monde, 1983

illustration : "le Porc trait" par Van Dyck (Bridet, 1884).

10:57 Publié dans art, litterature, peinture, poèmes | Lien permanent | Commentaires (1) | ![]() Facebook |

Facebook |

dimanche, 24 avril 2011

sur l'herbe

- L'abbé divague. - Et toi, marquis,

Tu mets de travers ta perruque.

- Ce vieux vin de Chypre est exquis

Moins, Camargo, que votre nuque.

- Ma flamme... - Do, lui, sol, la, si.

L'abbé, ta noirceur se dévoile!

- Que je meure, Mesdames, si

Je ne vous décroche une étoile !

- Je voudrais être petit chien !

- Embrassons nos bergères l'une

Après l'autre. - Messieurs, eh bien ?

- Do, mi, sol. - Hé! bonsoir, la Lune!

Paul Verlaine

Fêtes galantes

Dans le tableau de Fragonard, les personnages sont bien là, l'abbé et le marquis ... mais il manque une ou plusieurs bergères ... et on peut faire un parallèle entre le vertige du mouvement de l’escarpolette et l’ivresse due au vin de Chypre. La lumière de la lune peut être celle dorée et argentée du tableau.

00:50 Publié dans art, litterature, peinture, poèmes | Lien permanent | Commentaires (1) | ![]() Facebook |

Facebook |

lundi, 28 mars 2011

A mon jardinier

Laborieux valet du plus commode maître

Qui pour te rendre heureux ici-bas pouvait naître,

Antoine, gouverneur de mon jardin d’Auteuil,

Qui diriges chez moi l’if et le chèvrefeuil,

Et sur mes espaliers, industrieux génie,

Sais si bien exercer l’art de la Quintinie;

Oh ! que de mon esprit triste et mal ordonné,

Ainsi que de ce champ par toi si bien orné,

Ne puis-je faire ôter les ronces, les épines,

Et des défauts sans nombre arracher les racines !

Mais parle : raisonnons. Quand, du matin au soir,

Chez moi, poussant la bêche, ou portant l’arrosoir,

Tu fais d’un sable aride une terre fertile,

Et rends tout mon jardin à tes lois si docile,

Que dis-tu de m’y voir rêveur, capricieux,

Tantôt baissant le front, tantôt levant les yeux,

Des paroles dans l’air par élans envolées

Effrayer les oiseaux perchés dans mes allées ?

Ne soupçonnes-tu point qu’agité du démon

Ainsi que ce cousin des quatre fils Aimon

Dont tu lis quelquefois la merveilleuse histoire,

Je rumine en marchant quelque endroit du grimoire ?

Mais non : tu te souviens qu’au village on t’a dit

Que ton maître est nommé pour coucher par écrit

Les faits d’un roi plus grand en sagesse, en vaillance,

Que Charlemagne aidé des douze pairs de France.

Tu crois qu’il y travaille, et qu’au long de ce mur,

Peut-être en ce moment il prend Mons et Namur.

Que penserais-tu donc, si l’on t’allait apprendre

Que ce grand chroniqueur des gestes d’Alexandre,

Aujourd’hui méditant un projet tout nouveau,

S’agite, se démène, et s’use le cerveau,

Pour te faire à toi-même en rimes insensées

Un bizarre portrait de ses folles pensées ?

Mon maître, dirais-tu, passe pour un docteur ;

Et parle quelquefois mieux qu’un prédicateur :

Sous ces arbres pourtant, de si vaines sornettes

Il n’irait point troubler la paix de ces fauvettes,

S’il lui fallait toujours, comme moi, s’exercer,

Labourer, couper, tondre, aplanir, palisser;

Et, dans l’eau de ces puits sans relâche tirée,

De ce sable étancher la soif démesurée.

Antoine, de nous deux tu crois donc, je le vois,

Que le plus occupé dans ce jardin, c’est toi ?

Oh ! que tu changerais d’avis et de langage,

Si deux jours seulement, libre du jardinage,

Tout à coup devenu poète et bel esprit,

Tu t’allais engager à polir un écrit

Qui dît, sans s’avilir, les plus petites choses ;

Fît des plus secs chardons des œillets et des roses ;

Et sût, même aux discours de la rusticité,

Donner de l’élégance et de la dignité ;

Un ouvrage, en un mot, qui, juste en tous ses termes

Sût plaire à d’Aguesseau, sût satisfaire Termes ;

Sût, dis-je, contenter, en paraissant au jour,

Ce qu’ont d’esprits plus fins et la ville et la cour !

Bientôt de ce travail revenu sec et pâle,

Et le teint plus jauni que de vingt ans de hâle,

Tu dirais, reprenant ta pelle et ton râteau :

J’aime mieux mettre encor cent arpents au niveau,

Que d’aller follement, égaré dans les nues,

Me lasser à chercher des visions cornues,

Et, pour lier des mots si mal s’entr’accordants,

Prendre dans ce jardin la lune avec les dents.

Approche donc, et viens ; qu’un paresseux t’apprenne,

Antoine, ce que c’est que fatigue et que peine.

L’homme ici-bas, toujours inquiet et gêné,

Est, dans le repos même, au travail condamné.

La fatigue l’y suit. C’est en vain qu’aux poètes

Les neuf trompeuses Sœurs dans leurs douces retraites

Promettent du repos sous leurs ombrages frais :

Dans ces tranquilles bois pour eux plantés exprès,

La cadence aussitôt, la rime, la césure,

La riche expression, la nombreuse mesure,

Sorcières dont l’amour sait d’abord les charmer,

De fatigues sans fin viennent les consumer.

Sans cesse poursuivant ces fugitives fées,

On voit sous les lauriers haleter les Orphées.

Leur esprit toutefois se plait dans son tourment,

Et se fait de sa peine un noble amusement.

Mais je ne trouve point de fatigue si rude,

Que l’ennuyeux loisir d’un mortel sans étude,

Qui jamais ne sortant de sa stupidité,

Soutient, dans les langueurs de son oisiveté,

D’une lâche indolence esclave volontaire,

Le pénible fardeau de n’avoir rien à faire.

Vainement offusqué de ses pensers épais,

Loin du trouble et du bruit il croit trouver la paix :

Dans le calme odieux de sa sombre paresse,

Tous les honteux plaisirs, enfants de la mollesse,

Usurpant sur son âme un absolu pouvoir,

De monstrueux désirs le viennent émouvoir,

Irritent de ses sens la fureur endormie,

Et le font le jouet de leur triste infamie.

Puis sur leurs pas soudain arrivent les remords :

Et bientôt avec eux tous les fléaux du corps,

La pierre, la colique et les gouttes cruelles ;

Guenaud, Rainsant, Brayer, presque aussi tristes qu’elles,

Chez l’indigne mortel courent tous s’assembler,

De travaux douloureux le viennent accabler ;

Sur le duvet d’un lit, théâtre de ses gênes,

Lui font scier des rocs, lui font fendre des chênes,

Et le mettent au point d’envier ton emploi.

Reconnais donc, Antoine, et conclus avec moi

Que la pauvreté mâle, active et vigilante,

Est, parmi les travaux, moins lasse et plus contente

Que la richesse oisive au sein des voluptés.

Je te vais sur cela prouver deux vérités :

L’une, que le travail, aux hommes nécessaire,

Fait leur félicité plutôt que leur misère ;

Et l’autre, qu’il n’est point de coupable en repos.

C’est ce qu’il faut ici montrer en peu de mots.

Suis-moi donc. Mais je vois, sur ce début de prône,

Que ta bouche déjà s’ouvre large d’une aune,

Et que, les yeux fermés, tu baisses le menton.

Ma foi, le plus sûr est de finir ce sermon.

Aussi bien j’aperçois ces melons qui t’attendent,

Et ces fleurs qui là-bas entre elles se demandent

S’il est fête au village, et pour quel saint nouveau

On les laisse aujourd’hui si longtemps manquer d’eau.

Nicolas Boileau — Épitres

Épitre XI (1695)

Illustration par Emile Bayard (1837-1891)

17:31 Publié dans art, litterature, peinture, poèmes | Lien permanent | Commentaires (1) | ![]() Facebook |

Facebook |

dimanche, 20 mars 2011

Jeu

Ils sont occupés à jouer,

Tous bons compagnons, dans le bouge,

En buvant jusqu'à s'enrouer,

Pâles sous la chandelle rouge.

L'un d'eux, qui s'est évertué,

Caresse une femme, qui rue.

Ils ont de l'or, ayant tué

Tout à l'heure un vieux dans la rue.

Là sont Pirot, Cadet, Flanquin,

Mordeval, Blésimar, Polyte,

Mélasse en chapeau d'Arlequin,

Ceinturon, Fripouille, une élite!

Et des femmes: Irma Bassin,

Clarinette, qui vient du Havre,

Chiffonnette, qui n'a qu'un sein,

Carillon, Morphine et Cadavre.

Avalant des alcools verts,

Elles sont parfois embrassées,

Laissant leurs corsages ouverts

Et leurs sales jupes troussées.

Chiffonnette dit à Flanquin:

A la fin, laisse-moi; ça m'use!

Irma soupire: Cré coquin!

On joue, on se saoule, on s'amuse;

Et Carillon, qui rêve encor,

Ainsi qu'une bête assouvie,

Voit se mêler le ruisseau d'or

Avec le ruisseau d'eau-de-vie.

Un rayon, comme un farfadet,

Chatouille ces femmes frivoles.

Mais tout à coup le grand Cadet

Dit à Blésimar: Tu nous voles!

Parbleu! tes cartes sont de poids.

Ah! tu marches bien, petit homme:

Elles ont, dessous, de la poix.

Ça n'est pas si cher que la gomme!

Mais Blésimar, ce garnement,

Dont la voix ainsi qu'une strophe

Est douce, n'est aucunement

Dérouté par cette apostrophe;

Et vite, enfonçant sur son front

Sa casquette, ignoble couvercle,

Il dit: Eh bien, quoi? Pas d'affront.

Je vole; après? C'est comme au Cercle!

Théodore de Banville

Nous tous

18 février 1884.

06:50 Publié dans litterature, peinture, poèmes | Lien permanent | Commentaires (1) | ![]() Facebook |

Facebook |

lundi, 14 février 2011

Fantasmes de demoiselles ...

14 février, fête des "amoureux". Mais Cupidon n'a pas encore fait chavirer votre cœur, et vous avez beau jouer les célibataires faussement désinvoltes et vous dire que la Saint-Valentin c’est naze, ringard, commercial ... depuis ce matin vous lorgnez sur le parfum super-sexy ou le bouquet de rose qu'on ne vous offrira pas aujourd'hui.

Alors pourquoi ne pas passer quelques petites annonces. Je vous en propose quelques unes émises par des femmes faites et défaites cherchant l'âme sœur, fantasmes de demoiselles recueillies par René de Obaldia. Ce livre est un petit bijou de drôlerie et, mon dieu, de connaissance des femmes !

Cherche beau jeune homme aimant croquer la pomme

Cherche beau jeune homme aimant croquer la pomme

Cherche beau jeune homme

Aimant croquer la pomme

Beau comme un troubadour

Quand il me fera l'amour

(La nuit, propice à l'obscurité

Et a moult voluptés)

En son habit de velours

Sa mandoline à côté

Toutes les étoiles se mettront à pleurer

Cherche jeune et beau curé

Tout prêt à se défroquer

Quand il me verra passer

Bouleverd Agrippa d'Aubigné

Cherche beau jeune homme avec caniche

Cherche beau jeune homme avec caniche

Cherche beau jeune homme avec caniche

Tout noir tout frisé

(Pas le jeune homme, mais le caniche)

Haut sur pattes, gueule distinguée

Amoureux de ma personnalité

Cherche un garde-chasse

Ni beau ni laid

Mais doté d'un membre efficace

Tel l'amant de Lady Chatterley

Cherche un malabar

Plaçant très haut la barre :

Trois Porsche, un sous-marin

Hôtel de luxe avec pingouins

Pédicure mexicain

Palanquin à Pékin

Case de bambou a Ouagadougou

Des tonnes et des tonnes de bagages

Et un tueur a gages.

Reçu par tous les Présidents

Du plus noir jusqu'au plus blanc

Avec tous les honneurs

Toute la raideur

Dus a son rang.

Et moi, sa ravissante épouse

Des perlouzes, des perlouzes, des perlouzes ...

Tant les hommes sont cons cherche une femme exquise

Douceur de lait, manière de Marquise

Tempérament de pharaon

René de Obaldia

Fantasmes de Demoiselles, femmes faites ou défaites cherchant l'âme soeur de (2006) chez Grasset

Bon, si vous n'avez pas celle qui vous convient, il y a encore quarante-cinq "petites-annonces" !

Et si l'an prochain, il n'est pas sûr que vous y gagniez roses, bijoux, lingerie fine et mots doux, au moins aurez-vous eu pendant un an battements de cœur affolés, soupirs d’extase, étreintes moites et souvenirs brûlants !

16:01 Publié dans art, coup de coeur, femmes, litterature, peinture, poèmes, rire, traditions | Lien permanent | Commentaires (2) | ![]() Facebook |

Facebook |

samedi, 05 février 2011

Un champ d'îles

Savoir ce qui dans vos yeux berce

Une baie de ciel un oiseau

La mer, une caresse dévolue

Le soleil ici revenu

Beauté de l'espace ou otage

De l'avenir tentaculaire

Toute parole s'y confond

Avec le silence des Eaux

Beauté des temps pour un mirage

Le temps qui demeure est d'attente

Le temps qui vole est un cyclone

Où c'est la route éparpillée

L'après-midi s'est voilé

De lianes d'emphase et fureur

Glacée, de volcans amenés

Par la main à côté des sables

Le soir à son tour germera

Dans le pays de la douleur

Une main qui fuse le Soir

À son tour doucement tombera

Beauté d'attente Beauté des vagues

L'attente est presque un beaupré

Enlacé d'ailes et de vents

Comme un fouillis sur la berge

Chaque mot vient sans qu'on fasse

À peine bouger l'horizon

Le paysage est un tamis soudain

De mots poussés sous la lune

Savoir ce qui sur vos cheveux

Hagard étrenne ses attelages

Et le sel vient-il de la mer

Ou de cette voix qui circule

Abandonnés les tournoiements

D'aventure sur les tambours

L'assaut du sang dans les plaines

Son écume sur les Hauts

Abandonné le puits de souffrance

La souffrance au large du ciel emporte

Dans la foule des fromagers

Sa meute de mots et sa proie

Abandonnée tarie la mesure

Démesure des coutelas

Cette musique est au coeur

Comme un hameau de lassitude

Beauté plus rare que dans l'île

Ton grand chemin des hébétudes

Va-t-il enfouir son regard

Dans la terre, humide douce

Les hommes sortent de la terre

Avec leurs visages trop forts

Et l'appétit de leurs regards

Sur la voilure des clairières

Les femmes marchent devant eux

L'île toute est bientôt femme

Apitoyée sur elle-même mais crispant

Son désespoir dans son coeur nu

Et parmi les chants de midi

Ravinés de sueurs triomphales

Sur un cheval vient à passer

La morte demain la Pitié

L'île entière est une pitié

Qui sur soi-même se suicide

Dans cet amas d'argiles ruées

Ô la terre avance ses vierges

Apitoyée cette île et pitoyable

Elle vit de mots dérivés

Comme un halo de naufragés

À la rencontre des rochers

Elle a besoin de mots qui durent

Et font le ciel et l'horizon

Plus brouillés que les yeux de femmes

Plus nets que regards d'homme seul

Ce sont les mots de la Mesure

Et le tambour à peine tu

Au tréfonds désormais remue

Son attente d'autres rivages

L'après-midi le Soir les masures

Le poing calé dans le bois dur

La main qui fleurit la douleur

La main qui leva l'horizon

Sur vos chemins quelle chanson

A pu défendre la clarté

Sur vos yeux que l'amour brûla

Quelle terre s'est déposée

Outre mer est la chasteté

Des incendiaires dans les livres

Mais le feu dans le réel et le jour

C'est ce courage des vivants

Ils font l'oiseau ils font l'écume

Et la maison des laves parfois

Ils font la richesse des douves

Et la récolte du passé

Ils obéissent à leurs mains

Fabriquant des échos sans nombre

Et le ciel et sa pureté fuient

Cette pureté de rocailles

Ils font les terres qui les font

Les avenirs qui les épargnent

Ô les filaos les grandissent

Sur les crêtes du souvenir

Mulets serpents et mangoustes

Font ces hommes violents et doux

Et la lumière les aveugle

La nuit au bord des routes coloniales

Toute parole est une terre

Il est de fouiller son sous-sol

Où un espace meuble est gardé

Brûlant, pour ce que l'arbre dit

C'est là que dorment les tam-tams

Dormant ils rêvent de flambeaux

Leur rêve bruit en marée

Dans le sous-sol des mots mesurés

Leur rêve berce dans vos yeux

Des paniques des maelströms

Plus agités que la brousse profonde

Lorsque passe le clair disant

Beauté sanguine des golfes

Ô c'est une plaie une plaie

Où danse le ciel, grave et lent

De voir des hommes nus et tels

Et l'île toute enfin repose

Dans le chaud des maturités

Mûr est le silence sur la ville

Mûre l'étoile dans la faim

Ce qui berce dans vos yeux son chant

Est la parure des troupeaux

L'herbe à taureaux pour les misaines

Le dur reflet des sels au sud

Rien ne distrait d'ordre les vies

Les hommes marchent les enfants rient

Voici la terre bâtée, consentante

De courants d'eau, de voilures

Quelle pensée raide parcourt

Les fibres les sèves les muscles

De la douleur a-t-on fait un mot

Un mot nouveau qui multiplie

Celui qui parmi les neiges enfante

Un paysage une ville des soifs

Celui qui range ses tambours ses étoffes

Dans la sablure des paroles

Guettant le saut des Eaux immenses

Le grand éclat des vagues Midi

Plus ardent que la morsure des givres

Plus retenu que votre impatience d'épine

Celui que prolonge l'attente

Et toutes les mains dans sa tête

Et toutes splendeurs dans sa nuit

Pour que la terre s'émerveille

Il accepte le bruit des mots

Plus égal que l'effroi des sources

Plus uni que la chair des plaines

Déchirée ensemencée

Sa clarté est dans l'océan

Dans la patience que traîne

Vers où nul oeil ne se distend

La flore d'îles du Levant

Ce qui berce en vos yeux son chant

Pour atteindre le matin ô connue

Inconnue c'est la chaleur fauve

Du Chaos où l'oeil enfin touche

Île ces requins vos fumures

Le charroi de votre sang l'homme

Et sa colline la femme et les cases

L'avenue dans ces miroirs les Mains

Est-ce oiseau, une racine qui gicle

Est-ce moisson, l'amitié grandie de la terre

La même couleur éclabousse, caresse

La souffrance est de ne pas voir

Beauté de ce peuple d'aimants

Dans la limaille végétale et vous

Je vous cerne comme la mer

Avec ses fumures d'épaves

Beauté des routes multicolores

Dans la savane que rumine

L'autan plein de mots à éclore

Je vous mène à votre seuil

Écoutant ruisseler mes tambours

Attendant l'éclat brusque des lames

L'éveil sur l'eau des danseurs

Et des chiens qui entre les jambes regardent

Dans ce bruit de fraternité

La pierre et son lichen ma parole

Juste mais vive demain pour vous

Telle fureur dans la douceur marine,

Je me fais mer où l'enfant va rêver.

Edouard Glissant

« Un champ d'îles » est la deuxième partie du poème du même nom, publié aux éditions Seuil en 1965, republié dans Poèmes complets. Paris: Gallimard, 1994

Edouard Glissant, poète, romancier, essayiste, efigure majeure de la littérature antillaise, est mort le 3 février 2011.

19:27 Publié dans art, coup de coeur, litterature, peinture, poèmes, Voyage | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |

Facebook |

jeudi, 03 février 2011

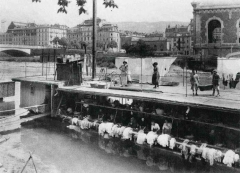

Le 3 février 1851, une loi vote un crédit spécial pour subventionner les lavoirs

Depuis les temps les plus reculés, laver le linge est une activité dévolue à la femme.

Depuis les temps les plus reculés, laver le linge est une activité dévolue à la femme.

Une des plus ancienne description de lavage est sans doute extraite du chant VI de l'Odyssée d'Homère (traduction de Leconte de Lisle)

"[...] Et sa mère était assise au foyer avec ses servantes, filant la laine teinte de pourpre marine ; et son père sortait avec les rois illustres, pour se rendre au conseil où l'appelaient les nobles Phaiakiens. Et, s'arrêtant près de son cher père, elle lui dit :

- Cher père, ne me feras-tu point préparer un char large et élevé, afin que je porte au fleuve et que je lave nos beaux vêtements qui gisent salis ? Il te convient, en effet, à toi qui t'assieds au conseil parmi les premiers, de porter de beaux vêtements. Tu as cinq fils dans ta maison royale ; deux sont mariés, et trois sont encore des jeunes hommes florissants. Et ceux-ci veulent aller aux danses, couverts de vêtements propres et frais, et ces soins me sont réservés.

Elle parla ainsi, n'osant nommer à son cher père ses noces fleuries ; mais il la comprit et il lui répondit :

Elle parla ainsi, n'osant nommer à son cher père ses noces fleuries ; mais il la comprit et il lui répondit :

- Je ne te refuserai, mon enfant, ni des mulets, ni autre chose. Va, et mes serviteurs te prépareront un char large et élevé propre à porter une charge.

Ayant ainsi parlé, il commanda aux serviteurs, et ils obéirent. Ils firent sortir un char rapide et ils le disposèrent, et ils mirent les mulets sous le joug et les lièrent au char. Et Nausikaa apporta de sa chambre ses belles robes, et elle les déposa dans le char. Et sa mère enfermait d'excellents mets dans une corbeille, et elle versa du vin dans une outre de peau de chèvre. La jeune vierge monta sur le char, et sa mère lui donna dans une fiole d'or une huile liquide, afin qu'elle se parfumât avec ses femmes. Et Nausikaa saisit le fouet et les belles rênes, et elle fouetta les mulets afin qu'ils courussent ; et ceux-ci, faisant un grand bruit, s'élancèrent, emportant les vêtements et Nausikaa, mais non pas seule, car les autres femmes allaient avec elle.

Et quand elles furent parvenues au cours limpide du fleuve, là où étaient les lavoirs pleins toute l'année, car une belle eau abondante y débordait, propre à laver toutes les choses souillées, elles délièrent les mulets du char, et elles les menèrent vers le fleuve tourbillonnant, afin qu'ils pussent manger les douces herbes. Puis, elles saisirent de leurs mains, dans le char, les vêtements qu'elles plongèrent dans l'eau profonde, les foulant dans les lavoirs et disputant de promptitude. Et, les ayant lavés et purifiés de toute souillure, elles les étendirent en ordre sur les rochers du rivage que la mer avait baignés. Et s'étant elles-mêmes baignées et parfumées d'huile luisante, elles prirent leur repas sur le bord du fleuve. Et les vêtements séchaient à la splendeur de Hèlios."

Et quand elles furent parvenues au cours limpide du fleuve, là où étaient les lavoirs pleins toute l'année, car une belle eau abondante y débordait, propre à laver toutes les choses souillées, elles délièrent les mulets du char, et elles les menèrent vers le fleuve tourbillonnant, afin qu'ils pussent manger les douces herbes. Puis, elles saisirent de leurs mains, dans le char, les vêtements qu'elles plongèrent dans l'eau profonde, les foulant dans les lavoirs et disputant de promptitude. Et, les ayant lavés et purifiés de toute souillure, elles les étendirent en ordre sur les rochers du rivage que la mer avait baignés. Et s'étant elles-mêmes baignées et parfumées d'huile luisante, elles prirent leur repas sur le bord du fleuve. Et les vêtements séchaient à la splendeur de Hèlios."

Et c'est en rentrant au palais et qu'elles aperçurent Ulysse habillé seulement d'une branche chargée de feuilles ...

Mais ce travail n'est pas si paradisiaque ! Le métier de lavandière est un métier très pénible, la blanchisseuse est agenouillée toute la journée dans l'humidité, et l'hiver, il faut casser la glace du lavoir qui est gelé, battre le linge dans le froid et l'eau glacée et l'humidité ... Les lavandières ont souvent "l'onglée" aux doigts.

Dès XIIème siècle, la lessive du gros linge est en usage une fois l'an, puis deux fois l'an, voire trois fois au XIXème siècle et dure deux ou trois jours. A côté de ces temps forts, il y a naturellement des lessives plus modestes, le fameux "jour de lessive" destiné aux vêtements de travail, aux sous-vêtement et aux bas de coton, aux tabliers, aux mouchoirs ...

Dès XIIème siècle, la lessive du gros linge est en usage une fois l'an, puis deux fois l'an, voire trois fois au XIXème siècle et dure deux ou trois jours. A côté de ces temps forts, il y a naturellement des lessives plus modestes, le fameux "jour de lessive" destiné aux vêtements de travail, aux sous-vêtement et aux bas de coton, aux tabliers, aux mouchoirs ...

La lessive est effectuée à partir d'un point d'eau, fontaine, mare, étang, cours d'eau. Sur les bords de la seine, comme sur les rives de toutes les rivières de France, on pouvait donc rencontrer des lavandières qui se servaient d’une planche à laver, d’une petite caisse pour s’agenouiller près de l’eau, d’un planche à frotter et d’un battoir qu'elles transportaient dans leur brouette lourdement chargée. Elles installaient leur selle (sorte de planche sur deux trétaux) et, à genoux, avec des gestes immuables, elles savonnaient, battaient, malaxaient, roulaient et essoraient leur linge sur les bords du fleuve.

« C’est ici, du matin au soir,

Que par la langue et le battoir

On lessive toute la Ville.

On parle haut, on tape fort,

Le battoir bat, la langue mord !

Pour être une laveuse habile,

Il faut prouver devant témoins

Que le battoir est très agile,

Que la langue ne l’est pas moins."

Achille Millien

A Paris, les rues des Lavandières (ou encore Lavandières Saint-Jacques) et des avandières Sainte Opportune datent du XIIIème siècle et doivent leur nom aux lavandières que le voisinage de la rivière avait attirées. Une rue des Blanchisseuses fut également ouverte, vers 1810, entre le quai de Billy et la rue de Chaillot.

La Taille de 1292 cite 43 lavandiers ou lavandières, parmi lesquels "Jehanne, lavendière de l'abbaie" de Sainte-Geneviève ; elle habitait la "rue du Moustier" qui est devenue la rue des Prêtres-Saint-Étienne du Mont. Cependant, à cette époque et dans la plupart des communautés, les religieux lavaient eux-mêmes leurs vêtements et leur linge. On faisait chauffer l'eau à la cuisine. Les objets blanchis étaient ensuite étendus soit dans le cloître, soit dans un séchoir spécial.

Chargées de l'entretien du linge des familles aisées, les lavandières font partie du personnel habituel des "hôtels", tout comme les panetiers, les clercs de la paneterie des nappes, les clercs de la paneterie du commun, les charretiers de la paneterie des nappes, les "porte chapes" (ou maîtres traiteurs, du mot chape, couvercle qui sert à couvrir les plats afin de les maintenir chauds), les sommeliers, les gardes-chambre (ou chambellans), les portiers, les portefaix et les valets de la porte, les sommiers ou voituriers ... qui touchent des gages, reçoivent de l'avoine, des chandelles, du bois.

Chargées de l'entretien du linge des familles aisées, les lavandières font partie du personnel habituel des "hôtels", tout comme les panetiers, les clercs de la paneterie des nappes, les clercs de la paneterie du commun, les charretiers de la paneterie des nappes, les "porte chapes" (ou maîtres traiteurs, du mot chape, couvercle qui sert à couvrir les plats afin de les maintenir chauds), les sommeliers, les gardes-chambre (ou chambellans), les portiers, les portefaix et les valets de la porte, les sommiers ou voituriers ... qui touchent des gages, reçoivent de l'avoine, des chandelles, du bois.

D'autres encore travaillent à la journée au service de particuliers, de maîtres de grandes maisons, de fermiers, de métayers, de notables, pour un maigre salaire en toutes saisons, sauf lorsque le fleuve était pris par les glaces. Une ordonnance du 30 janvier 1350 fixe à "un tournoi en toute saison le prix que pourront demander toutes manières de lavandières de chacune pièce de linge lavé." (source : "La vie privée d'autrefois: arts et métiers, modes, moeurs, usages des parisiens du XIIe au XVIIIe siècle d'après des documents originaux ou inédits). Elles côtoient les ménagères de condition modeste qui viennent laver elles-mêmes leur linge à la rivière. Ces opérations sont décrites ICI, avec un poème bien sympathique, ICI, ICI ou encore LA, avec des photos anciennes...

Bien que jamais érigées en corporation régulière, les blanchisseuses ou lavandières "professionnelles" doivent se plier à partir du XVIIe siècle aux exigences d'une administration parisienne veillant à la bonne hygiène ! Très tôt, les lois et les décrets visant l’existence et l’implantation d’établissements insalubres dans Paris poussent les industries du blanchissage à quitter la capitale pour s’installer dans les communes voisines.

Avec les progrès de l'hygiène, des locaux plus confortables et fonctionnels apparaissent, avec en particulier la construction de lavoirs. Choléra, variole et typhoïde ont marqué le XIXème siècle. Le linge peut véhiculer des germes malsains. Les habitants qui viennent s’approvisionner en eau trouvent l’eau des puits et des rivières souillée par les savons et les saletés. L’édification de lavoirs s’impose. Par la loi du 3 Février 1851, l'Assemblée législative vote un crédit spécial de 600 000 francs pour subventionner, à hauteur de 30 %, la construction d’établissement modèles de bains et lavoirs publics, gratuits ou à prix réduits. Chaque projet est subventionné à hauteur de 20 000 francs. Malgré les sommes à trouver pour compléter la subvention, de nombreuses communes, même modestes, engagent les travaux. La construction est commandée par les municipalités sous le contrôle de l'administration départementale. Les travaux sont mis alors en adjudication sur rabais à la chandelle, d'où une certaine similitude de conception et de matériaux. Il y a au moins un lavoir par village ou hameau et l'on peut estimer l'importance du village au nombre de ses lavoirs. Certains possèdent même un dispositif pour chauffer des lessiveuses et produire de la cendre qui blanchit le linge ... Les lavoirs seront utilisés jusqu'à l’arrivée de l’eau courante dans les maisons.

Avec les progrès de l'hygiène, des locaux plus confortables et fonctionnels apparaissent, avec en particulier la construction de lavoirs. Choléra, variole et typhoïde ont marqué le XIXème siècle. Le linge peut véhiculer des germes malsains. Les habitants qui viennent s’approvisionner en eau trouvent l’eau des puits et des rivières souillée par les savons et les saletés. L’édification de lavoirs s’impose. Par la loi du 3 Février 1851, l'Assemblée législative vote un crédit spécial de 600 000 francs pour subventionner, à hauteur de 30 %, la construction d’établissement modèles de bains et lavoirs publics, gratuits ou à prix réduits. Chaque projet est subventionné à hauteur de 20 000 francs. Malgré les sommes à trouver pour compléter la subvention, de nombreuses communes, même modestes, engagent les travaux. La construction est commandée par les municipalités sous le contrôle de l'administration départementale. Les travaux sont mis alors en adjudication sur rabais à la chandelle, d'où une certaine similitude de conception et de matériaux. Il y a au moins un lavoir par village ou hameau et l'on peut estimer l'importance du village au nombre de ses lavoirs. Certains possèdent même un dispositif pour chauffer des lessiveuses et produire de la cendre qui blanchit le linge ... Les lavoirs seront utilisés jusqu'à l’arrivée de l’eau courante dans les maisons.

Lieu de convivialité, le lavoir est également un lieu de chant ; on y fredonne quelques airs à la mode et parfois on y va de ses commérages : "Au lavoir, on lave le linge, mais on salit les gens" dit-on !

A Paris et dans de nombreuses villes traversées par un fleuve, est-ce parce que les lavandières étaient réputées de mœurs légères et que les mauvais garçons se mêlaient souvent aux lessives que l'on décida de créer des endroits où les jeunes filles et les femmes honnêtes des classes populaires pourraient laver leur linge en toute tranquillité, les fameux bateaux-lavoirs ?

" Ô Lavandière "

Sachez qu'hier, de ma lucarne,

J'ai vu, j'ai couvert de clins d'yeux,

Une fille qui dans la Marne

Lavait des torchons radieux

Je pris un air incendiaire

Je m'adossais contre un pilier

Puis le lui dis " Ô Lavandière "

Blanchisseuse étant familier

La blanchisseuse gaie et tendre

Sourit et, dans la hameau noir

Au loin, sa mère cessa d'entendre

Le bruit vertueux du battoir.

Je m'arrête. L'idylle est douce

Mais ne veut pas, je vous le dis,

Qu'au delà du baiser on pousse

La peinture du paradis.

Victor Hugo

L'origine des bateaux-lavoirs remonterait au XVIIe siècle. Le 16 septembre 1623, un traité assure à un entrepreneur, Jean de la Grange, secrétaire du roi Louis XIII, divers droits à conditions qu'il poursuive l'aménagement de l'Ile Notre-Dame et de l'Ile aux vaches, dont celui de mette à perpétuité sur la Seine "des bateaux à laver les lessives, en telle quantité qu'il feroit avisé & en tel endroit qu'il jugerroit à propos; pourvû que ce fût sans empêchement de la navigation, ni que le bruit pût incommoder les maisons du Cloître Notre-Dame". (source : "traité de la police" de M.De la mare, volume 1 - page 100 de l'édition de 1722).

Mais c'est surtout au XIXème siècle que les bateaux-lavoirs se développent partout en France, un mouvement qu’accélère la loi du 3 février 1851. Un lavoir flottant établi à Paris même, la Sirène, propose déjà les appareils les plus perfectionnés de l’époque. Il a été détruit par les glaces durant les grands froids de 1830. Les lavoirs flottants sont pourvus de buanderies à partir de 1844 afin de lutter contre la forte concurrence des lavoirs publics et des grandes buanderies de banlieue qui ne cessent de se créer, véritables usines à laver qui mettent à disposition des laveuses eau chaude, essoreuses, séchoirs à air chaud et à air libre, réfectoire et même parfois salle de garde pour les enfants en bas âge. 25 à 30 mètres de long; au premier niveau se trouvent les postes des blanchisseuses et, au milieu, deux rangées de chaudières posées sur des briques. L’étage se partage entre l’habitation du patron et le séchoir.

Mais c'est surtout au XIXème siècle que les bateaux-lavoirs se développent partout en France, un mouvement qu’accélère la loi du 3 février 1851. Un lavoir flottant établi à Paris même, la Sirène, propose déjà les appareils les plus perfectionnés de l’époque. Il a été détruit par les glaces durant les grands froids de 1830. Les lavoirs flottants sont pourvus de buanderies à partir de 1844 afin de lutter contre la forte concurrence des lavoirs publics et des grandes buanderies de banlieue qui ne cessent de se créer, véritables usines à laver qui mettent à disposition des laveuses eau chaude, essoreuses, séchoirs à air chaud et à air libre, réfectoire et même parfois salle de garde pour les enfants en bas âge. 25 à 30 mètres de long; au premier niveau se trouvent les postes des blanchisseuses et, au milieu, deux rangées de chaudières posées sur des briques. L’étage se partage entre l’habitation du patron et le séchoir.

En 1852, il existe dans Paris 93 lavoirs et buanderies, principalement répartis dans les divers quartiers pauvres, comme le Lavoir Moderne Parisien dans le quartier de la Goutte d'Or; les bateaux-lavoirs stationnant sur le canal Saint-Martin sont au nombre de 17, ceux sur la Seine s'élèvent à 64 ( source : Dictionnaire historique des rues et monuments de Paris en 1855 de Félix et Louis Lazare, page 111 et suivantes) Mais pour beaucoup de familles pauvres, l’usage des bateaux-lavoirs est trop onéreux et, depuis les quartiers éloignés, il est bien pénible de porter son linge aux bateaux-lavoirs sur une brouette … et bientôt le nombre des bateaux-lavoirs parisiens est en constante perte de vitesse. En 1880, il n'y a plus en Ile-de-France que 64 bateaux-lavoirs offrant 3800 places de laveuses. Vingt-trois de ces lavoirs flottants sont à Paris même, dont six sur le canal Saint-Martin et trente-cinq se répartissent en banlieue sur la Seine, la Marne et l’Oise. À la fin du XIXe siècle, la plupart de ces bateaux-lavoirs sont la propriété d’une seule famille en vertu d’un bail qui lui a été consenti, en 1892, par la Société du Canal Saint-Martin. Mais, les bateaux-lavoirs disparaissent inéluctablement dans la première moitié du XXe siècle.

En 1852, il existe dans Paris 93 lavoirs et buanderies, principalement répartis dans les divers quartiers pauvres, comme le Lavoir Moderne Parisien dans le quartier de la Goutte d'Or; les bateaux-lavoirs stationnant sur le canal Saint-Martin sont au nombre de 17, ceux sur la Seine s'élèvent à 64 ( source : Dictionnaire historique des rues et monuments de Paris en 1855 de Félix et Louis Lazare, page 111 et suivantes) Mais pour beaucoup de familles pauvres, l’usage des bateaux-lavoirs est trop onéreux et, depuis les quartiers éloignés, il est bien pénible de porter son linge aux bateaux-lavoirs sur une brouette … et bientôt le nombre des bateaux-lavoirs parisiens est en constante perte de vitesse. En 1880, il n'y a plus en Ile-de-France que 64 bateaux-lavoirs offrant 3800 places de laveuses. Vingt-trois de ces lavoirs flottants sont à Paris même, dont six sur le canal Saint-Martin et trente-cinq se répartissent en banlieue sur la Seine, la Marne et l’Oise. À la fin du XIXe siècle, la plupart de ces bateaux-lavoirs sont la propriété d’une seule famille en vertu d’un bail qui lui a été consenti, en 1892, par la Société du Canal Saint-Martin. Mais, les bateaux-lavoirs disparaissent inéluctablement dans la première moitié du XXe siècle.

Les 4 derniers bateaux-lavoirs sur la Seine disparaissent pendant la dernière guerre mondiale, sur ordre des allemands, pour faciliter la navigation : une vidéo de l'INA annonce cette décision ...

Au fait, vous souvenez-vous qu'une des insultes du capitaine Haddock est "Amiral de bateau-lavoir" ?

Emile Zola a décrit le travail des lavandières dans plusieurs de ses écrits :

"Un grand hangar, monté sur piliers de fonte, à plafond plat, dont les poutres sont apparentes. Fenêtres larges et claires. En entrant, à gauche, le bureau, où se tient la dame; petit cabinet vitré, avec tablette encombrée de registres et de papiers. Derrière les vitres, pains de savon, battoirs, brosses, bleu, etc. A gauche est le cuvier pour la lessive, un vaste chaudron de cuivre à ras de terre, avec un couvercle qui descend, grâce à une mécanique. A côté est l'essoreuse, des cylindres dans lesquels on met un paquet de linge, qui y sont pressés fortement, par une machine à vapeur. Le réservoir d¹eau chaude est là. la machine est au fond, elle fonctionne tout le jour, dans le bruit du lavoir; son volant ; on voit le pied rond et énorme de la cheminée, dans le coin. Enfin, un escalier conduit au séchoir, au-dessus du lavoir, une vaste salle fermée sur les deux côtés par des persiennes à petites lames ; on étend le linge sur des fils de laiton. A l'autre bout du lavoir, sont d'immenses réservoirs de zinc, ronds. Eau froide.

Le lavoir contient cent huit places. Voici maintenant de quoi se compose une place. On a, d¹un côté, une boite placée debout, dans laquelle la laveuse se met debout pour garantir un peu ses jupes. Devant elle, elle a une planche, qu'on appelle la batterie et sur laquelle elle bat le linge ; elle a à côté d'elle un baquet sur pied dans lequel elle met l'eau chaude, ou l'eau de lessive. Puis derrière, de l¹autre côté, la laveuse a un grand baquet fixé au sol, au-dessus duquel est un robinet d'eau froide, un robinet libre ; sur le baquet passe une planche étroite où l'on jette le linge; au-dessus; il y a deux barres, pour prendre le linge et l'égoutter. Cet appareil est établi pour rincer. La laveuse a encore un petit baquet sur pied pour placer le linge, et un seau dans lequel elle va chercher l'eau chaude et l'eau de lessive.

on a tout cela pour huit sous par jour. La ménagère paie un sou l'heure. L'eau de javel coûte deux sous le litre. Cette eau, vendue en grande quantité,est dans des jarres. Eau chaude et eau de lessive, un sou le seau. On emploie encore du bicarbonate - de la potasse pour couler. Le chlore est défendu."

Carnets d'enquêtes - La Goutte d'Or 1875

Sur le boulevard, Gervaise tourna à gauche et suivit la rue Neuve-de-la-Goutte-d'Or. En passant devant la boutique de Mme Fauconnier, elle salua d'un petit signe de tête. Le lavoir était situé vers le milieu de la rue, à l'endroit où le pavé commençait à monter. Au-dessus d'un bâtiment plat, trois énormes réservoirs d'eau, des cylindres de zinc fortement boulonnés, montraient leurs rondeurs grises ; tandis que, derrière, s'élevait le séchoir, un deuxième étage très haut, clos de tous les côtés par des persiennes à lames minces, au travers desquelles passait le grand air, et qui laissaient voir des pièces de linge séchant sur des fils de laiton. A droite des réservoirs, le tuyau étroit de la machine à vapeur soufflait, d'une haleine rude et régulière, des jets de fumée blanche. Gervaise, sans retrousser ses jupes, en femme habituée aux flaques, s'engagea sous la porte, encombrée de jarres d'eau de javel. Elle connaissait déjà la maîtresse du lavoir, une petite femme délicate, aux yeux malades, assise dans un cabinet vitré, avec des registres devant elle, des pains de savon sur des étagères, des boules de bleu dans des bocaux, des livres de bicarbonate de soude en paquets. Et, en passant, elle lui réclama son battoir et sa brosse, qu'elle lui avait donnés à garder, lors de son dernier savonnage. Puis, après avoir pris son numéro, elle entra. C'était un immense hangar, à plafond plat, à poutres apparentes, monté sur des piliers de fonte, fermé par de larges fenêtres claires. Un plein jour blafard passait librement dans la buée chaude suspendue comme un brouillard laiteux. Des fumées montaient de certains coins, s'étalant, noyant les fonds d'un voile bleuâtre. Il pleuvait une humidité lourde, chargée d'une odeur savonneuse, une odeur fade, moite, continue ; et, par moments, des souffles plus forts d'eau de javel dominaient. Le long des batteries, aux deux côtés de l'allée centrale, il y avait des files de femmes, les bras nus jusqu'aux épaules, le cou nu, les jupes raccourcies montrant des bas de couleur et de gros souliers lacés. Elles tapaient furieusement, riaient, se renversaient pour crier un mot dans le vacarme, se penchaient au fond de leurs baquets, ordurières, brutales, dégingandées, trempées comme par une averse, les chairs rougies et fumantes. Autour d'elles, sous elles, coulait un grand ruissellement, les seaux d'eau chaude promenés et vidés d'un trait, les robinets d'eau froide ouverts, pissant de haut, les éclaboussements des battoirs, les égouttures des linges rincés, les mares où elles pataugeaient s'en allant par petits ruisseaux sur les dalles en pente. Et, au milieu des cris, des coups cadencés, du bruit murmurant de pluie, de cette clameur d'orage s'étouffant sous le plafond mouillé, la machine à vapeur, à droite, toute blanche d'une rosée fine, haletait et ronflait sans relâche, avec la trépidation dansante de son volant qui semblait régler l'énormité du tapage."

L'Assommoir

A partir du XIXème siècle, la lessive se fait aussi "chez soi". En vue de ces lessives, on conserve la cendre de bois des cendriers et on la passe au tamis fin pour obtenir une poudre gris clair, fine et soyeuse au toucher. On chauffe de l'eau puis on la verse dans un cuvier chargé de linge recouvert de ces cendres, qui alors libèrent des sels de potasse qui traversent le linge. La première passe se fait avec de l'eau chaude, mais pas bouillante, pour ne pas "cuire les taches". ("coulage à froid"). L'eau qui s'écoule est récupérée, remise à chauffer et on recommence ainsi de suite pendant des heures ("coulage à chaud"). Le linge est alors sorti brûlant du cuvier avec de longues pincettes de bois et brossé ("lessivage") puis et mis à égoutter sur des tréteaux. Ensuite, le linge est rincé à la rivière ou au lavoir ("retirage"). Suit le tordage (le linge est frappé et tordu) et le séchage. S´il fait beau il est posé sur l´herbe pour y être azuré ("la mise au pré") ...

A partir du XIXème siècle, la lessive se fait aussi "chez soi". En vue de ces lessives, on conserve la cendre de bois des cendriers et on la passe au tamis fin pour obtenir une poudre gris clair, fine et soyeuse au toucher. On chauffe de l'eau puis on la verse dans un cuvier chargé de linge recouvert de ces cendres, qui alors libèrent des sels de potasse qui traversent le linge. La première passe se fait avec de l'eau chaude, mais pas bouillante, pour ne pas "cuire les taches". ("coulage à froid"). L'eau qui s'écoule est récupérée, remise à chauffer et on recommence ainsi de suite pendant des heures ("coulage à chaud"). Le linge est alors sorti brûlant du cuvier avec de longues pincettes de bois et brossé ("lessivage") puis et mis à égoutter sur des tréteaux. Ensuite, le linge est rincé à la rivière ou au lavoir ("retirage"). Suit le tordage (le linge est frappé et tordu) et le séchage. S´il fait beau il est posé sur l´herbe pour y être azuré ("la mise au pré") ...

L'arrivée de l'eau courante dans les foyers achèvera l'histoire des lavoirs. L'"eau courante" dans les maisons se généralise vers 1950 dans les villes puis lentement dans les campagnes. On fait la lessive dans la buanderie où l'on ne craint pas de répandre de l'eau. Même si les machines à laver semi-automatiques existaient déjà depuis plus de 20 ans, elles étaient rares dans les familles et j'ai assisté dans mon enfance à ces séances de lavage, à peine modernisées ! On n'utilisait bien sûr plus de cuvier mais une lessiveuse "à champignon", la cendre était remplacée par du perborate acheté à la pharmacie. La lessiveuse était une grande marmite qui servait à faire bouillir le linge. Au fond se trouvait un double-fond, d'où remontait un tuyau avec, au bout, un pommeau. Après avoir été savonné sur la planche à laver, le linge était disposé dans la lessiveuse. On allumait le feu dans un petit poêle en dessous, et la chaleur faisant monter l'eau dans le tuyau et le pommeau qui arrosait le linge d'eau bouillante. L'eau redescendait en traversant le linge et retombait au fond pour remonter à nouveau ... ça sentait mauvais et il faisait une chaleur moite étouffante dans la buanderie. Ensuite ma mère laissait refroidir un peu la lessiveuse et une femme de ménage venait l'aider à la vider petit à petit dans un grand bac où le linge était rincé à l'eau froide. C'est ensuite toute la maison qui était mise à contribution pour essorer les grosses pièces que l'on prenait à chaque bout pour les tordre.Je me souviens toutefois d'une essoreuse électrique que mes parents avaient achetée à des américains d'un camp de l'OTAN ... Au milieu des années 60, le départ à la retraite de notre "lavandière" rendit nécessaire l'achat d'une machine à laver.

L'arrivée de l'eau courante dans les foyers achèvera l'histoire des lavoirs. L'"eau courante" dans les maisons se généralise vers 1950 dans les villes puis lentement dans les campagnes. On fait la lessive dans la buanderie où l'on ne craint pas de répandre de l'eau. Même si les machines à laver semi-automatiques existaient déjà depuis plus de 20 ans, elles étaient rares dans les familles et j'ai assisté dans mon enfance à ces séances de lavage, à peine modernisées ! On n'utilisait bien sûr plus de cuvier mais une lessiveuse "à champignon", la cendre était remplacée par du perborate acheté à la pharmacie. La lessiveuse était une grande marmite qui servait à faire bouillir le linge. Au fond se trouvait un double-fond, d'où remontait un tuyau avec, au bout, un pommeau. Après avoir été savonné sur la planche à laver, le linge était disposé dans la lessiveuse. On allumait le feu dans un petit poêle en dessous, et la chaleur faisant monter l'eau dans le tuyau et le pommeau qui arrosait le linge d'eau bouillante. L'eau redescendait en traversant le linge et retombait au fond pour remonter à nouveau ... ça sentait mauvais et il faisait une chaleur moite étouffante dans la buanderie. Ensuite ma mère laissait refroidir un peu la lessiveuse et une femme de ménage venait l'aider à la vider petit à petit dans un grand bac où le linge était rincé à l'eau froide. C'est ensuite toute la maison qui était mise à contribution pour essorer les grosses pièces que l'on prenait à chaque bout pour les tordre.Je me souviens toutefois d'une essoreuse électrique que mes parents avaient achetée à des américains d'un camp de l'OTAN ... Au milieu des années 60, le départ à la retraite de notre "lavandière" rendit nécessaire l'achat d'une machine à laver.

La deuxième partie du XXème siècle pensait en avoir fini avec les lavandières quand le fabricant de lave-linge Vedette se choisit la Mère Denis pour raviver un mythe forgé au cours des siècles autour de ce métier. Un petit chemin qui descend au lavoir, une brouette de linge, un battoir, une brosse et l'amour du travail bien fait.d eux bonnes grandes mains de lavandière et l'amour du travail bien fait ... Vedette mérite votre confiance, "C'est ben vrai ça!"

23:43 Publié dans art, femmes, Histoire, Hugo...mania, litterature, peinture, poèmes, souvenirs | Lien permanent | Commentaires (2) | ![]() Facebook |

Facebook |

mercredi, 12 janvier 2011

Lettre d'Eugène Delacroix à George Sand, 12 janvier 1861

Chère amie,

J’ai appris, je ne sais plus par qui, que vous étiez tout à fait bien et que vous alliez passer l’hiver je ne sais où pour vous remettre tout à fait. Tout ce que vous faites est bien, quoique je ne sois pas édifié sur le séjour des auberges pour remettre la santé. Le bon lit auquel on est habitué, dans le coin où le ciel nous a fait prendre racine, est comme le lait de la nourrice qui vous a mis au monde. Grâce au ciel, ma santé est très bonne et jusqu’ici je me vois dispensé, ainsi que je l’avais appréhendé après deux hivers passés au coin de mon feu, de courir les hasards et d’aller m’exposer aux aventures, pour me préserver de la fièvre. Depuis quatre mois je fais un métier qui m’a rendu cette santé que je croyais perdue. Je me lève le matin, je cours au travail hors de chez moi, je rentre le plus tard que je peux et je recommence le lendemain. Cette distraction continuelle et l’ardeur que je porte à une besogne de cheval de carrosse me font croire que je suis revenu à cet âge charmant où l’on court toujours et surtout chez les traîtresses qui nous [mot illisible] et nous charment. Rien ne me charme plus que la peinture et voilà que, par-dessus le marché, elle me donne une santé d’homme de trente ans. Elle est mon unique pensée et je n’intrigue que pour être tout à elle, c’est-à-dire que je m’enfonce dans mon travail comme Newton (qui mourut vierge) dans la fameuse recherche de la gravitation (je crois).

Mes pensées gravitent vers vous, chère et bonne et fidèle amie. Je dis que je n’intrigue pas et cependant je ne vous eusse peut-être pas écrit sans la rencontre que j’ai faite de Bertin, qui m’a conjuré de vous demander sur quoi il devait compter au sujet de la promesse que vous avez bien voulu lui faire de lui envoyer un roman. Il le désire vivement et me prie de vous le dire. Je sais que je m’expose à toutes les fureurs de notre ami Buloz, s’il vient à découvrir ma requête. Il me fit une scène à cette occasion cet été. Il me croit apparemment inféodé aux intérêts de la revue. Je le traitai comme je devais et il se calma. Dites-moi donc, si vous voulez, à moi, quelles sont vos intentions pour les Débats qui, je vous le répète, sont friands, je le crois sans peine, de ces pages qui ont plus de succès que jamais.

Je n’ai plus de place que pour vous dire que je vous aimerai toujours.

Eugène Delacroix

Après avoir été gravement malade de la fièvre typhoïde, George Sand est partie en convalescence à Tamaris (Var) de février à juin 1861. Après l’avoir déclinée, Sand finit par accepter la proposition de Bertin de publier à nouveau dans Le Journal des débats. Son roman La Famille de Germandre paraît dans le périodique du 7 au 29 août 1861. D’après les notes prises durant son séjour, elle écrit également Tamaris, publié en 1862, d’abord dans la Revue des Deux Mondes, puis en volume. En effet après avoir été brouillée avec François Buloz jusqu’en 1858, Sand se remet à publier plusieurs œuvres dans la Revue des Deux Mondes. Le directeur de la revue ne devait donc pas être enchanté par l’idée d’une collaboration de la romancière avec un autre périodique ...

Delacroix recopie l’intégralité de cette lettre dans son Journal, à la même date du 12 janvier 1861.

En 1834, Eugène Delacroix reçoit commande d’un portrait de George SAND en costume d’homme pour la Revue des Deux Mondes à laquelle elle collabore. Ce sera le début d’une amitié amoureuse intense, qui durera près de 30 ans, nourrie par une correspondance qui durera du 16 novembre 1834 jusqu'à la mort du peintre le 13 août 1863, et qui livre certains de leurs secrets.

En 1834, Eugène Delacroix reçoit commande d’un portrait de George SAND en costume d’homme pour la Revue des Deux Mondes à laquelle elle collabore. Ce sera le début d’une amitié amoureuse intense, qui durera près de 30 ans, nourrie par une correspondance qui durera du 16 novembre 1834 jusqu'à la mort du peintre le 13 août 1863, et qui livre certains de leurs secrets.

George Sand conserva toute sa vie des goûts plutôt académiques. Sa rencontre avec Delacroix, le chef de l'école romantique, bouleversa son approche esthétique. Il lui fit découvrir son maître Géricault. Delacroix séjournait de temps en temps à Nohant et y avait un atelier à demeure.

Delacroix était très proche de Chopin et George Sand, dont il fit un tableau, sans doute au cours du printemps 1838, avant que leur liaison ne devienne officielle. Chopin a fait transporter un piano chez Delacroix pour que ce dernier puisse le peindre en compagnie de George Sand, lui au piano, elle dans la pénombre debout derrière lui, captivée par la musique de son amant. Chopin écrit : "Elle me regardait profondément dans les yeux pendant que je jouais." Le 5 septembre 1838, Delacroix écrit à son ami Pierret : "Autre commission que je réclame de ta bonté; ce serait, en te promenant, d'aller au coin de la rue Grange batelière et du boulevard, chez Pleyel, facteur de pianos, le prier de faire enlever chez moi, Delacroix, rue des Marais Saint-Germain 17 [actuellement rue Visconti], le piano que M. Chopin y a fait porter il y a deux mois environ."

Mais jamais Chopin, George Sand, pas plus que Delacroix, ne mentionnent cette œuvre dans leurs écrits. Ce tableau inachevé resta dans l'atelier de Delacroix jusqu'à sa mort en 1863. L'oeuvre passa ensuite dans la collection du peintre Constant Dutilleux, ami et exécuteur testamentaire. Après plusieurs changements de propriété, le portrait de George Sand est maintenant à l'Ordrupgaard Museum à Copenhague, celui de Chopin est maintenant au Louvre.

En janvier 1841, George Sand rend à Delacroix la monnaie de la pièce en traçant les portraits du peintre et du musicien dans ses Impressions et Souvenirs.

À la mort de Delacroix, en 1863, Sand qui possédait alors plus de vingt tableaux de l'artiste, décida de tout vendre. Elle ne conserva que le premier et dernier des présents que lui avait faits le peintre : La confession du Giaour et le Centaure

Sources :

http://www.correspondance-delacroix.fr/correspondances/bd...

06:38 Publié dans Histoire, litterature, peinture | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |

Facebook |