samedi, 08 janvier 2011

Il y a 50 ans, les français disent "oui" à l'indépendance de l'Algérie

Il y a 50 ans, le 8 janvier 1961 est organisé le premier référendum de la Ve République. Ont voté les électeurs de la métropole, de l'Algérie, mais aussi des DOM, des TOM et du Sahara français.

(cliquer ICI pour voir la vidéo des actualités françaises sur le site de l'INA ... après la pub ...)

En 1959, devant le refus de la «paix des braves», l'impossibilité d'une solution militaire qui rétablirait la sécurité et la poursuite des attentats, de Gaulle franchit une étape décisive en proposant une solution qui signifie implicitement le rejet de l'intégration, thème majeur des partisans de l'Algérie française.

Dans une allocution radio-télévisée prononcée au palais de l'Elysée le 16 septembre 1959, il annonce sa décision de recourir à l'autodétermination, c'est-à-dire le droit pour les populations d'Algérie de choisir librement leur destin par le suffrage et il propose trois solutions : la sécession, l'intégration ou l'association, promettant l'aide et la coopération de la France si la solution choisie est celle d'une Algérie indépendante associée à la France.

Dans une allocution radio-télévisée prononcée au palais de l'Elysée le 16 septembre 1959, il annonce sa décision de recourir à l'autodétermination, c'est-à-dire le droit pour les populations d'Algérie de choisir librement leur destin par le suffrage et il propose trois solutions : la sécession, l'intégration ou l'association, promettant l'aide et la coopération de la France si la solution choisie est celle d'une Algérie indépendante associée à la France.

Le Gouvernement Provisoire de la République Algérienne (GPRA) créé par le FLN le 19 septembre 1958, et qui entend avoir le monopole des discussions avec la France pour se constituer en gouvernement légitime de l'Algérie, refuse dès 28 septembre et exige, préalablement à toute discussion, l'indépendance totale. De même refus des activistes de l'Algérie française qui s'estiment trahis par de Gaulle et tentent de déclencher en janvier 1960, un 13 mai à rebours, la semaine des barricades. En février 60 les mouvements activistes sont dissous, Soustelle quitte le gouvernement, et on assiste à des sanctions et mutations dans l'armée (Limogeage de Bigeard et de Godard, Gardes, chef du 5e bureau, inculpé avec Lagaillarde, Sapin-Lignières, Perez et Susini.

Cette période voit en effet émerger de façon croissante une mouvance ultra de plus en plus organisée, appuyée par l'armée. L'affrontement des 2 communautés devient de plus en plus évident, d'autant que la radicalisation croissante de l'opinion des Français d'Algérie ne laisse que peu de place à des réformes des bases de la vie des communautés sur lesquelles reposait l'espoir de construction d'une Algérie fraternelle. Au printemps de 1960, la position de Général de Gaulle est bien arrêtée : l'intégration est une chimère, les Algériens ne sont pas et ne seront jamais des Français. Il n'existe pas d'autre alternative que la sécession. Mais il veut que celle-ci se fasse dans un cadre qui sera mis en place par la France. Le 14 juin, il propose aux "dirigeants de l’insurrection" de négocier. Le GPRA accepte, et le 25 juin 1960, s’ouvrent les rencontres de Melun. Les discussions se soldent alors par un échec car les divergences entre les deux parties sont profondes. Ainsi la France exige-t-elle une trêve en préalable à toute discussion, ce que le FLN refuse.

Contre les adversaires de sa politique, le Général déclare en Novembre 1960 qu'il est prêt à utiliser toutes les armes que lui fournit la Constitution, autrement dit le recours à l'article 16, le référendum ou la dissolution de l'Assemblée nationale si celle-ci s'opposait aux solutions retenues. Ce discours provoque la colère des colons qui manifestent en Algérie. Le GPRA demande un référendum sous contrôle de l'ONU

Contre les adversaires de sa politique, le Général déclare en Novembre 1960 qu'il est prêt à utiliser toutes les armes que lui fournit la Constitution, autrement dit le recours à l'article 16, le référendum ou la dissolution de l'Assemblée nationale si celle-ci s'opposait aux solutions retenues. Ce discours provoque la colère des colons qui manifestent en Algérie. Le GPRA demande un référendum sous contrôle de l'ONU

La question posée aux Français est : "Approuvez-vous le projet de loi soumis au peuple français par le président de la République et concernant l'autodétermination des populations algériennes et l'organisation des pouvoirs publics en Algérie avant l'autodétermination ?"

Les principales forces politiques sont partagées : la SFIO, le MRP et l'UNR sont pour; le PCF, le Parti Radical, le Regroupement national pour l'unité de la République de Jacques Soustelle et l'extrême droite sont contre; d'autres comme le PSU soutiennent l'autodétermination, mais s'opposent à la politique algérienne du général de Gaulle et au caractère plébiscitaire du référendum, certains préconisant le non, d’autres un vote blanc ou nul; le CNIP ne donne pas de consigne de vote ...

En décembre 60 certains dirigeants activistes de l’Algérie française, dont Pierre Lagaillarde et Jean-Jacques Susini, s’enfuient en Espagne et y rejoignent le général Salan. Des contacts en Algérie sont pris par l'intermédiaire du capitaine Pierre Sergent avec le général Jouhaud et le FAF clandestin pour préparer une nouvelle journée d'action lors de la visite du général de Gaulle en Algérie. Le putsch mené par Jouhaud et Dufour avorte tandis que des contre manifestations particulièrement massives pour l’indépendance de l’Algérie éclatent à Alger et à Oran puis dans le reste du pays. Ces manifestations, qui dureront plus d’une semaine, sont de véritables soulèvements populaires contre le colonialisme et la population affrontera directement les forces de l’ordre et les parachutistes, qui tirent sur la foule. Le bilan officiel est de 127 personnes tuées, dont 8 Européens, et 600 blessés. Véritables démonstrations de force, ces manifestations prouvent l’adhésion de la population à la lutte pour l’indépendance et son soutien au FLN qui a appelé au boycott du référendum. Le 20 décembre, les Nations unies reconnaissent à l'Algérie le droit à l'autodétermination.

L’avant-veille du scrutin, Charles de Gaulle apparaît à la télévision, s’adressant aux Français pour prôner le vote en faveur du OUI. L'Humanité du samedi 7 Janvier 1961 titre : "Demain, votez NON contre la guerre d'Algérie pour imposer la négociation pour la paix en Algérie"

32 520 233 personnes prennent part au vote, dont 4 470 215 en Algérie. Les résultats sont proclamés par le Conseil Constitutionnel, 14 janvier 1961 : 17 447 669 (75% des votants soit 54% des inscrits) ont voté "oui". Pour l'Algérie seule, 1 749 969 ont voté "oui" (69,5 % des votants, mais seulement 40% des inscrits). le "Oui" l’emporte massivement, même si L'Humanité du lundi 9 Janvier 1961 titre : « Malgré l'appui des forces réactionnaires, De Gaulle perd en voix et en pourcentage par rapport au 28 Septembre 1958. Dans les villes algériennes les électeurs musulmans répondant à l'appel du G.P.R.A. ont boycotté en masse le scrutin » et encore le lendemain "« Le référendum a montré que l'immense majorité des français veut la paix. Et maintenant négociation immédiate pour le cessez-le-feu et les garanties de l'autodétermination avec les représentants du Gouvernement Provisoire de la République Algérienne »

32 520 233 personnes prennent part au vote, dont 4 470 215 en Algérie. Les résultats sont proclamés par le Conseil Constitutionnel, 14 janvier 1961 : 17 447 669 (75% des votants soit 54% des inscrits) ont voté "oui". Pour l'Algérie seule, 1 749 969 ont voté "oui" (69,5 % des votants, mais seulement 40% des inscrits). le "Oui" l’emporte massivement, même si L'Humanité du lundi 9 Janvier 1961 titre : « Malgré l'appui des forces réactionnaires, De Gaulle perd en voix et en pourcentage par rapport au 28 Septembre 1958. Dans les villes algériennes les électeurs musulmans répondant à l'appel du G.P.R.A. ont boycotté en masse le scrutin » et encore le lendemain "« Le référendum a montré que l'immense majorité des français veut la paix. Et maintenant négociation immédiate pour le cessez-le-feu et les garanties de l'autodétermination avec les représentants du Gouvernement Provisoire de la République Algérienne »

Le lendemain du scrutin, Challe donne sa démission de commandant en chef de Centre Europe et le 11 février Lagaillarde, réfugié en Espagne, fonde l'OAS (Organisation Armée secrète). Néanmoins, conforté par les résultats globaux du référendum, le général de Gaulle poursuit la politique engagée : de nouvelles négociations s’ouvrent avec le gouvernement provisoire de la République Algérienne à l’été 1961, tandis que le putsch raté d’avril 1961 va définitivement marginaliser les tenants les plus radicaux du maintien de l’Algérie française.

18:13 Publié dans Histoire, souvenirs | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |

Facebook |

mercredi, 05 janvier 2011

Petite histoire des cartes de voeux

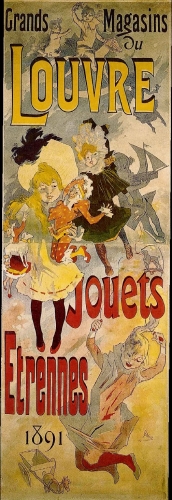

Avec la coutume des étrennes est née celle des vœux. En effet, on en profitait pour s’échanger des paroles d’amitié, se souhaitant bonheur et prospérité pour le reste de l’année. Les plus rapides s’y prennent dès le début du mois de décembre, les retardataires attendront fin janvier, avec un gros pic entre le 20 décembre et le 10 janvier. La tradition de l’échange des vœux évolue mais perdure. Cartes électroniques ou traditionnelles se côtoient aujourd'hui.

Avec la coutume des étrennes est née celle des vœux. En effet, on en profitait pour s’échanger des paroles d’amitié, se souhaitant bonheur et prospérité pour le reste de l’année. Les plus rapides s’y prennent dès le début du mois de décembre, les retardataires attendront fin janvier, avec un gros pic entre le 20 décembre et le 10 janvier. La tradition de l’échange des vœux évolue mais perdure. Cartes électroniques ou traditionnelles se côtoient aujourd'hui.

La tradition des cartes de vœux est née en Extrême-Orient Les cartes de vœux envoyées pour cette occasion étaient autrefois en papier de riz, les artistes les plus talentueux y dessinaient et traçaient les souhaits de Bonne Année à la main, à l'aide d’encres précieuses et leur dimension était proportionnelle au rang du destinataire, pouvant atteindre pour un mandarin la taille d’un devant de cheminée !

En France, depuis le Moyen âge, on envoyait de petits présents en l'accompagnant parfois d'une lettre de vœux peinte à la main. Cette tradition était réservée aux classes aristocratiques qui pouvaient se procurer encre et papier. De façon tout à fait rituelle et formelle, on rendait visite, dans les quinze jours qui suivaient le 1er janvier, à son entourage proche, famille et amis, patron et collègues de travail, et même à des familles pauvres ou des malades dont on embellissait ces jours festifs par des dons et des marques d'amitié. Cependant comme ces visites étaient très contraignantes, il était courant de s'abstenir d'une visite. Au cours du 17e siècle, on pouvait louer les services d'un gentilhomme en livrée noire et épée au côté, loué pour l’occasion et chargé de présenter les compliments de leur mandataire. Vers la fin du règne du Louis XIV, le gentilhomme fut progressivement remplacé par la remise d'une carte de visite, en laissant, pour preuve de son passage, une carte de visite qui, si elle était cornée en haut à droite, cela indiquait que l’on s’était déplacé soi-même pour la déposer. C'est ainsi qu'apparut l'habitude de remettre au concierge du domicile de ses proches le 1er janvier une carte de visite sur laquelle on avait écrit une formule de voeux. Cette tradition fut abolie en France de 1791 à 1797, car assimilées à un gage de vanité et de frivolité, elle fut même sources de sévères condamnation sous la Convention, mais ni le calendrier républicain ni les fêtes instituées par la Convention n’eurent raison de cette tradition séculaire.

Parallèlement on prenait prétexte des voeux à souhaiter pour renouer des amitiés distendues, ou se rappeler au bon souvenir de connaissances éloignées géographiquement en envoyant nombre de lettres. Mais même à cette époque, on n'a pas toujours le temps d'écrire toutes ses lettres de vœux ...

Dès 1796, l'auteur autrichien Aloys Senefelder (1771-1834) invente la lithographie qui permet de reproduire des impressions en grande quantité. Grâce à cette découverte technique, on parvient désormais à tirer des centaines d'images identiques pour une diffusion importante. Les marchands se mettent donc à expédier des cartes imprimées à leurs clients, pour les remercier de leur fidélité. Les Anglais mettent eux aussi à profit cette technique pour la transmission de leurs vœux du Nouvel An à partir de 1840, après l'impression massive d'enveloppes aux motifs de Noël et de la parution du premier timbre-poste.

La première carte imprimée de Noël est lancée en Angleterre par Sir Henry Cole (1808-1882), qui se voyant trop occupé pour écrire à ses amis, demande à l'artiste John Calcott Horsley de lui concevoir une carte. Le premier exemplaire représente une famille heureuse levant un verre comme pour porter un toast au destinataire. Elles est imprimée en noir et blanc puis mise en couleur à la main et porte l'inscription "Merry Christmas and happy new year", il n'a plus qu'à ajouter son nom et celui de son destinataire. Selon les notions de tempérance de l'époque, Horsley est critiqué pour "corruption morale" des enfants. A noter que parmi les mille cartes originales imprimées pour Henry Cole, douze existent encore aujourd'hui dans des collections privées.

Initialement, ces cartes sont imprimées et vendues à l'époque pour un schilling, en plus des frais de poste de un penny, la carte n'étant évidemment pas à la portée des budgets les plus humbles. Mais le développement rapide des techniques d'impression va rendre ces cartes extrêmement populaire et à la mode, et cette tradition va se diversifier considérablement en s'appliquant à tous les types d'événements de la vie humaine. Les premiers modèles de cartes de vœux sont étonnamment complexes, avec des cartes en forme de drapeaux, des cloches, d'oiseaux, et des bougies. Certaines cartes peuvent même être pliées comme des cartes ou emboîtés comme des puzzles. Curieusement, ils représentent rarement l'hiver, la neige, les arbres de Noël, ni des thèmes religieux, mais plutôt des fleurs, des fées et d'autres reproductions qui rappellent au destinataire l'approche du printemps. Les représentations humoristiques ou sentimentales d'enfants et d'animaux sont aussi très populaires.

En Amérique du Nord Louis Prang (1824-1909), un immigrant allemand, ouvre en 1860 un atelier de lithographie à Boston au Massachusetts. Dès 1873, il imprime des cartes de voeux pour le Nouvel An et commence à les vendre aux États-Unis l'année suivante. En 1885, il a d'ailleurs l'idée de représenter le Père-Noël (Santa Claus) dans un costume rouge, ce qui fait fureur auprès du public et officialise la couleur rouge pour désigner le jovial bonhomme à barbe blanche. Mais ses cartes sont chères, et sont rapidement imitées par des cartes de qualité moindre mais plus abordables, et finalement il est contraint à la faillite en 1890

En Amérique du Nord Louis Prang (1824-1909), un immigrant allemand, ouvre en 1860 un atelier de lithographie à Boston au Massachusetts. Dès 1873, il imprime des cartes de voeux pour le Nouvel An et commence à les vendre aux États-Unis l'année suivante. En 1885, il a d'ailleurs l'idée de représenter le Père-Noël (Santa Claus) dans un costume rouge, ce qui fait fureur auprès du public et officialise la couleur rouge pour désigner le jovial bonhomme à barbe blanche. Mais ses cartes sont chères, et sont rapidement imitées par des cartes de qualité moindre mais plus abordables, et finalement il est contraint à la faillite en 1890

Des multinationales telles que Hallmark, créée en 1910 par Joyce Clyde Hall (1891-1982), comprennent rapidement tout le profit à tirer d'une commercialisation des cartes de vœux. De même des associations caritatives telles l'Unicef : En 1949, Jitka Samkova, une petite Tchécoslovaque de 7 ans, fait en classe une peinture pour remercier cette nouvelle organisation d’avoir fourni des médicaments et du lait aux enfants de son village ravagé par la guerre. L’image, qu’elle a peinte sur un morceau de verre faute de papier, représente un groupe d’enfants en train de danser autour d’un "mât de fête" sous un grand soleil. Sa peinture est envoyée par son institutrice au bureau Unicef de Prague, qui la fait suivre à Vienne puis à New York où le dessin de Jitka inspire les équipes de l'Unicef pour la réalisation d'un projet de cartes de voeux. En octobre 1949, les toutes premières cartes de vœux de l’Unicef sont imprimées avec cette image, afin de collecter des fonds pour venir en aide aux enfants. Depuis, les cartes Unicef remportent un franc succès et à ce jour, le produit de la vente de plus de 4,7 milliards de cartes a secouru les enfants déshérités dans le monde entier.

Avec l'avènement d'Internet et les services de cartes en ligne, l'envoi de voeux prend maintenant un nouveau virage. On offre moins de cartes physiques, et les e-cartes ont pris le relais et permettent d'envoyer rapidement et sans délai postaux, des images originales. En moyenne, les Français achètent 14 cartes de voeux et fantaisie par an. C'est peu, au regard des habitudes des consommateurs anglais et américains, qui achètent respectivement 54 et 40 cartes par an.

Il n’empêche que le bonheur de décacheter une enveloppe ne s’épuise jamais et que rien ne remplacera la carte de voeux envoyée sous enveloppe que l'on place sur le manteau des cheminées ou sur les branches des sapins, ou encore que l'on garde précieusement entre les pages d’un livre.

Et n'oublions pas que "l’amitié double les joies et réduit de moitié les peines", comme nous le rappelle avec justesse Francis Bacon. L'envoi d'une carte de voeux accompagnée d'un mot gentil participe tout simplement à l'ensemble des jolis gestes qui soudent les amitiés.

02:10 Publié dans Bavardage, coup de gueule, Histoire, traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |

Facebook |

samedi, 01 janvier 2011

Vous prendrez bien une petite verveine ?

Depuis quelques jours, une partie de mes occupations est liée à ces étranges coutumes des étrennes et des cartes de vœux. Je prépare avec soin les enveloppes destinées à mes éboueurs et à mon jardinier, j'écris maintes cartes, envoyées par la poste ou, de façon plus moderne et aussi plus rapide, par internet.

Depuis quelques jours, une partie de mes occupations est liée à ces étranges coutumes des étrennes et des cartes de vœux. Je prépare avec soin les enveloppes destinées à mes éboueurs et à mon jardinier, j'écris maintes cartes, envoyées par la poste ou, de façon plus moderne et aussi plus rapide, par internet.

Mais voyons d'abord d’où vient la coutume des étrennes.

Un tour sur google m'apprend qu'un certain Jacob Spon, médecin et érudit lyonnais écrivit un petit livre qu'il intitula "De l’origine des étrennes" et qu'il offrit en 1674 comme étrennes à un conseiller du duc de Wurtemberg.

Cet homme était un érudit, un "curieux" comme on disait à cette époque. Un autre érudit de son époque, Charles César Baudelot de Dairval disait de lui "Lyon est tout plein d'habiles curieux, et quand ce ne seroit que M. Spon, il en vaut bien une douzaine d'autres", auquel il répondait : "Il est bien juste que je sois aussi un peu curieux, puisque je connois presque tous ceux de Lyon qui le sont ; et l'on sçait que cette maladie est contagieuse, quoy qu'elle ne soit pas mortelle". Bref, Jacob Spon avait étudié le grec ancien et le latin nécessaires à l'époque aux études de médecine et s'était passionné pour l'antiquité. Et en 1973, il s'était déjà fait remarquer par sa première publication, Recherche des antiquités et curiosités de la ville de Lyon, qui l'avait installé dans le cercle de la République des Lettres.

Pour son petit livre sur les étrennes, c'est Symmachus qui a fourni à Spon ses informations. Symmachus est surtout connu pour être le champion du Sénat romain païen opposé aux mesures prises par les empereurs chrétiens contre la vieille religion d'État vers la fin du IVe siècle. De lui nous sont parvenus 9 livres d'Épîtres, ainsi que deux lettres tirées du dixième livre, publiées juste après sa mort par son fils, soit environ 900 lettres, la plupart d'un intérêt relatif ... C'est à partir des informations du Liber X, épître 28 que Spon raconte que l’usage des étrennes fut introduit sous les premiers rois de Rome.

Symmachus y rapporte en effet que Tatius Sabinus, contemporain et adversaire de Romulus, aurait reçu comme augure des branches de verveine (verbena) dans un bois consacré à Strenia, déesse sabine de la force et de l'endurance : "qui verbenas felicis arboris ex luco Streniae anni novi auspices primus accepit.” Un temple dédié à Strenia se dressait en effet au bout de la Via Sacra, près du Colisée, et était entouré d’un bois sacré à l’image de tous les temples dédiés à la guérison, les Asklépeïon.

Cette légende est cependant à prendre avec beaucoup de réserve car Symmachus ne cite pas ses sources. Et il est parfois considéré comme "un sot" par les historiens, comme Ferdinand Lot qui disait de lui : "Il a été considéré de son temps comme un fin lettré et révéré des païens, ses coreligionnaires, même des chrétiens. Saint Ambroise, Prudence n'osent s'égaler à son éloquence. Quand on lit ses œuvres, elles nous donnent l'impression que l'auteur était un honnête et digne homme, ami des belles-lettres, très poli dans les discussions, un homme de bonne société, mais d'une nullité intellectuelle affligeante. Il y a peu à tirer de sa correspondance." De quoi éveiller notre méfiance en effet ! Même si le "grand dictionnaire historique sur le mélange curieux de l'histoire sacrée et profane" par Mgr Louis Morery, Prêtre et Docteur en Théologie, paru à Lyon à partir de 1674, reprend l'histoire écrite par Spon.

Ce qui est sûr, c'est que plus de 700 ans après Romulus et Tatius Sabinus, en 46 Av. J-C, quand Jules César établit le Calendrier Julien, le 1er janvier représente alors le jour du Nouvel An. Ce jour consacré à Janus est aussi la date d'élection des Consuls de Rome et on y échange des présents

La lecture d'Ovide nous indique en effet que la période du tout début de l'année est intimement liée à Janus, divinité aux deux visages regardant l'un l'année passée et l'autre la prochaine. Strenia, la déeese, strena,ae, l’étrenne, strenuus,a,um, fort, forte auraient, d’après de nombreux latinistes la même éthymologie ... Le mot "étrenne" vient-il donc bien de la légende rapportée par Symmachus, ou plus prosaïquement d'une association erronée entre Janus dieu des commencements, et Strenia-Salus, déesse de la santé et de la force, souvent évoqués ensemble ?

Et si le mot étrenne vient bien de Rome, il n’en va pas de même pour cette coutume sylvestre (tiens, encore une association avec le saint du jour ...) elle-même qui a toujours existé un peu partout. Sur nos vieux terroirs francais, ça n’est pas la verveine latine, mais le gui que les druides allaient cueillir pour l’an neuf !

Mais voyons ce qu'écrit Ovide dans son très long et magnifique poème Les Fastes, paru vers 15 ap. J.-C., portant sur le calendrier romain et les fêtes religieuses qui l'accompagnent. Ovide invoque Janus, qu'on représentait à deux visages, l'un devant et l'autre derrière, comme regardant l'année passée et la prochaine et donc patron du premier mois de l'année, en faveur des princes, du Sénat et du Peuple romain. Le premier janvier est marqué par l'ouverture des temples, par l'échange de voeux et de paroles de paix, par des sacrifices et des offrandes dans une atmosphère paisible et joyeuse, par une procession en vêtements blancs emmenant les nouveaux magistrats vers le mont Tarpée, où Janus avait un autel.

Germanicus, voici qu'il vient t'annoncer une année heureuse,

Janus, le premier dieu présent dans mon poème.

Janus aux deux visages, toi qui commences l'année au cours silencieux,

toi, le seul des dieux d'en haut à voir ton propre dos,

sois propice à nos princes dont le labeur apporte

la paix à la terre féconde et la paix à la mer.

Sois propice à tes sénateurs et au peuple de Quirinus,

et d'un signe de tête fais ouvrir les temples éclatants.

Un jour béni se lève : faites silence et recueillez-vous !

En ce beau jour, il faut prononcer des paroles de bonheur.

Que les oreilles soient exemptes de débats, et que d'emblée s'éloignent

les querelles insanes : diffère ton oeuvre, langue envieuse.

Vois-tu comment le ciel resplendit de feux parfumés,

et comment crépite le safran de Cilicie dans les foyers allumés ?

L'éclat de la flamme se reflète sur l'or des temples

et répand au sommet du sanctuaire sa lueur tremblante.

En vêtements sans taches, on se rend à la citadelle tarpéienne

et le peuple lui aussi porte la couleur qui s'accorde à sa fête.

Et en tête avancent les nouveaux faisceaux, la pourpre nouvelle brille

et, sur la chaise curule d'ivoire éclatant, siège un nouveau personnage.

De jeunes taureaux, ignorant les travaux et nourris d'herbages

dans les champs falisques, tendent leur cou au sacrificateur.

il ne peut rien apercevoir qui ne soit romain.

Salut, jour heureux, reviens-nous toujours meilleur,

digne d'être célébré par le peuple qui gouverne le monde !

Plus loin, Ovide tente d’expliquer pourquoi le premier janvier est le commencement de l’année :

"Allons, dis-moi pourquoi l'an neuf commence avec les frimas :

Ne devait-il pas de préférence débuter au printemps ?

Alors, tout fleurit, alors, c'est la saison nouvelle :

sur le sarment fécond le jeune bourgeon se gonfle,

et l'arbre se couvre de feuilles à peine formées ;

l'herbe aussi, sortie de la graine, pointe sa tige au ras du sol,

et les oiseaux de leurs concerts agrémentent la tiédeur de l'air,

tandis que les troupeaux jouent et s'ébattent dans les prairies.

Alors le soleil est doux ; l'hirondelle, oubliée, reparaît

et façonne son nid de boue à l'abri d'une haute poutre ;

alors le champ labouré souffre, la charrue le rend neuf.

C'est cette période qui méritait d'être appelée nouvel an".

Ma question avait été longue ; lui, sans beaucoup attendre,

concentra sa réponse dans ces deux vers :

"Le solstice d'hiver marque le premier jour du soleil nouveau

et le dernier de l'ancien : Phébus et l'an ont même commencement".

Après quoi, je m'étonnais du fait que ce premier jour

ne fût pas exempté de procès. Janus dit : "Apprends-en la cause !

J'ai confié à l'année naissante l'activité judiciaire, par crainte de voir

l'année tout entière dépourvue d'activité, à cause d'un tel auspice.

Pour la même raison, chacun s'adonne à ses activités propres,

ne faisant rien d'autre que témoigner de son travail habituel".

Si ce jour-là, les activités judiciaires et autres ne sont pas suspendues, c'est que le premier janvier est un jour faste, garantissant que l'année entière sera vouée à l'action ... A cette époque, il n'est donc pas question que le Jour de l'An soit férié !!!

Par ailleurs, l'échange ce jour-là de douceurs (datte, figue, miel) augure une année douce.

Aussitôt j'interviens : "Pourquoi, lorsque j'honore d'autres dieux,

dois-je commencer par t'offrir à toi, Janus, de l'encens et du vin ?"

"Pour que tu puisses, dit-il, grâce à moi, gardien des seuils,

accéder à ton gré auprès de tous les dieux".

"Mais pourquoi prononçons-nous des paroles joyeuses à tes Calendes,

et pourquoi faisons-nous cet échange de voeux ?"

Alors le dieu, appuyé sur le bâton qu'il tenait de la main droite, dit :

"D'habitude, les commencements comportent des présages.

À la première parole, vous tendez une oreille craintive

et c'est le premier oiseau entrevu que consulte l'augure.

Les temples des dieux sont ouverts, de même que leurs oreilles ;

nulle langue ne formule en vain des prières ; les paroles ont leur poids".

Janus en avait fini ; je ne gardai pas longtemps le silence,

et mes mots suivirent aussitôt ses dernières paroles :

"Que veulent dire la datte et la figue ridée", dis-je,

"et le miel qu'on offre, contenu dans une jarre blanche ?" Il dit :

"C'est pour le présage, pour que leur saveur s'attache aux choses

et que l'année achève son voyage en douceur comme il a commencé".

"Je vois pourquoi on offre des douceurs ; dis-moi aussi le pourquoi

de la pièce de monnaie, pour que rien ne m'échappe de ta fête".

Il rit et dit : "Combien tu es abusé sur les temps où tu vis,

si tu penses qu'il est plus doux de recevoir du miel qu'une obole !

Au temps où régnait Saturne, j'avais peine déjà à trouver quelqu'un

dont l'esprit n'appréciait pas les douceurs du profit.

Avec le temps grandit le désir de posséder, qui actuellement culmine ;

à peine est-il possible d'aller plus loin en cette voie.

Les richesses sont plus prisées maintenant que dans les premiers temps,

quand le peuple était pauvre, quand Rome était dans sa nouveauté,

quand une humble cabane accueillait Quirinus, le fils de Mars,

et quand les roseaux du fleuve lui servaient de petite couchette.

Jupiter tenait difficilement debout dans son temple étroit,

et en sa main droite, le foudre était d'argile.

On ornait le Capitole de feuillages, des gemmes aujourd'hui,

et le sénateur menait lui-même paître ses brebis ;

il n'était pas honteux de prendre un paisible repos sur une paillasse

ni de poser sous sa tête un coussin de foin.

Le préteur, sa charrue à peine posée, rendait la justice au peuple

et on pouvait vous faire grief de posséder une mince lame d'argent.

Mais lorsque la Fortune de ce lieu eut relevé la tête,

et que Rome du haut du front eut touché les demeures des dieux,

les richesses s'accrurent, de même qu'une furieuse envie de richesses ;

et, tout en possédant quantité de biens, on en réclama davantage.

On rivalisa pour gagner de quoi dépenser, et regagner sa dépense,

et cette alternance même alimenta les vices :

ainsi en va-t-il de ceux dont le ventre est gonflé par l'hydropisie,

plus ils ont bu d'eau, plus ils sont assoiffés.

Actuellement la valeur réside dans l'argent : le cens procure les honneurs ;

il procure aussi les amitiés ; le pauvre, où qu'il soit, reste sur le carreau.

Tu te demandes pourtant ce que peut valoir le présage d'une obole,

et pourquoi nous aimons tenir en mains de vieilles monnaies de bronze.

Jadis on offrait du bronze : maintenant, en or, le présage est meilleur

et l'antique monnaie, vaincue, a cédé le pas à la nouvelle.

Nous aussi, même si nous prisons les temples anciens, nous les aimons

quand ils sont dorés : cette majesté sied à un dieu.

Nous louons les temps révolus, mais nous vivons à notre époque :

de toute façon les deux coutumes méritent un égal respect".

Comme on peut le lire, ces douceurs ont été depuis toujours concurrencées par des pièces de monnaie. Après une évocation des temps anciens, où l'on vivait heureux dans la simplicité et la pauvreté, avant l'afflux des richesses et le règne de la cupidité, le dieu explique que, à cause de cette évolution, une pièce d'or est souvent préférée à une obole, mais que les deux coutumes sont défendables et qu'il faut vivre avec son temps ... Comme quoi la débauche de victuailles et de dépenses que nous voyons en cette période de l'année ne date pas d'hier !

Les présents habituel étaient des figues, des dattes et du miel. On envoyait ces douceurs à ses amis, pour leur témoigner qu'on leur souhaitait une vie douce et agréable. Les figues et les dattes étaient ordinairement couvertes d'une feuille d'or, ce qui n'était néanmoins que le présent des personnes les moins riches: Martial en parle ainsi dans ses Epigrammes :

Aurea porrigitur Jani car jota Calendis:

Sed tamen hoc munus pauperts ejfe folet.

On y joignait aussi quelque petite pièce d'argent.

Sous l'Empire d'Auguste, le peuple, les Chevaliers, et les Sénateurs lui présentaient des étrennes; et lorsqu'il était absent, ils les portaient dans le Capitole. L'argent de ces étrennes était employé à acheter des statues de quelques divinités, l'Empereur ne voulant pas utiliser à son profit particulier les libéralités de ses sujets.

"Omnes ordines in lacum Curti quotannis ex voto pro salute eius stipem jaciebant, item Kal. Jan. strenam in Capitolio etiam absenti, ex qua summa pretiosissima deorum simulacra mercatus vivatim dedicabat, ut Apollinem Sandaliarium et Jovem Tragoedum aliaque." "Chaque année, tous les ordres de l’État jetaient dans le gouffre de Curtius des pièces d’argent pour son salut. Aux calendes de janvier, lors même qu’il était absent, on lui portait des étrennes au Capitole. De cet argent il achetait les plus belles statues des dieux, et les faisait élever dans les divers quartiers de Rome, comme l’Apollon des Sandales, le Jupiter Tragédien et quelques autres".( Suétone, Auguste, chapitre 57)

Tibère désapprouva cette coutume, et fit un édit par lequel il défendait les étrennes, passé le premier jour de l'année, parce qu'auparavant le peuple s'occupait à ces cérémonies pendant huit jours.

"Cotidiana oscula edicto prohibuit, item strenarum commercium ne ultra Kal. Jan. exerceretur." "Il abolit par un édit l’usage de s’embrasser tous les jours, et défendit de prolonger l’échange des étrennes au-delà des calendes de janvier". (Suétone, Tibère, 34)

Mais Caligula fit savoir au peuple que lui accepterait les étrennes qu'on lui présenterait, contrairement à son prédécesseur tandis que Claude son successeur défendit qu'on l'importunât de ces présents ...

Les Grecs empruntèrent cet usage des Romains, mais ils n'avaient pas de mot pour qualifier ces étrennes. Mais les chrétiens s'élèvent contre cette coutume. Tertullien dans son livre de l'Idolâtrie en parle : "Mon âme, dit-il, a en horreur vos Sabbats, Nouvelles Lune et solennités. Comment pouvons-nous frequenter les fêtes Saturnales célébrer les Calendes de Januier, le solstice d'hiver, la fête des matrones, donner des présents ces jours-là, faire des étrennes, des jeux et banquets ..."

En 313, l'édit de Milan marque la reconnaissance quasi officielle du christianisme comme religion de l'Empire. Dès lors, encouragées par les faveurs du pouvoir, les troupes de choc de la nouvelle foi s'attaqueront avec zèle à la conversion des villes et des campagnes et à l'éradication des coutumes païennes ... ou plutôt, pure tartufferie, des fêtes chrétiennes remplaceront les joyeusetés idolâtres !

Pourtant dans les premiers siècles de l'Eglise, l'habitude d'envoyer des étrennes aux magistrats et aux Empereurs perdure. D'après Ferdinand Lot dans "La Fin du monde antique et les débuts du moyen âge" paru en 1951 (p.509), jusqu'en début du Vème siècle, l'aristocratie païenne fait servir, aux fins de sa propagande, l'habitude très ancienne d'offrir en cadeau, le jour de l'An, de vieilles pièces de monnaie (des "contorniates") représentant des empereurs païens restés populaires, ou Alexandre le Grand, le conquérant victorieux, par dérision contre le faible empereur chrétien. On en trouve même jusque sous le règne d'Anthémius (467-472), représentant l'empereur régnant avec des allusions politiques

Vers 515-520, saint Césaire (470-543), évêque d'Arles, fulmine dans un sermon contre les coutumes du jour de l'An : («... les uns ne revêtent que la peau d'un animal, d'autres en prennent la tête, d'autres se déguisent en femmes... ") et contre les pratiques de la fête des Morts du 22 février (« ... ils portent des mets et du vin sur les tombeaux des défunts... »). En 524, le concile d'Arles condamne les rites observés lors du jour de l'An. En 578, le concile d'Auxerre réitère l'interdiction de se déguiser en vaches et en cerfs à l'occasion des fêtes du jour de l'An. Le VIe concile oecuménique (7 novembre 680-16 septembre 681) qui met fin à la querelle monothélite condamne aussi ces fêtes.

En fait, ce sont plutôt les rites liés aux "saturnales" qui sont condamnés, cette succession non interrompue de réjouissances et de cérémonies qui commençait mi décembre, embrassait tout l'intervalle compris entre Noël et l'Epiphanie et qui s'est ensuite et progressivement étendue jusqu'au jour des cendres. Et l'église a toléré les étrennes à condition qu'elles ne soient plus que des marques d'amitié ou de soumission et que l'on s'abstienne des cérémonies païennes, comme d'offrir de la verveine ou certaines branches d'arbres (le gui ?), de mettre le jour des flambeaux allumés sur la table où l'on faisait des festins, de chanter et de danser dans les rues ...

A SUIVRE ... peut être ...

sources : http://www.france-pittoresque.com/traditions/58.htm et http://bcs.fltr.ucl.ac.be/fastam/f1-plan.html

21:38 Publié dans Bavardage, Histoire, traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |

Facebook |

mercredi, 29 décembre 2010

Le code du travail a 100 ans.

Le code du travail a eu 100 ans hier. Gérard Filoche était hier matin sur France-Info pour en parler

Gerard FILOCHE et le centenaire du Code du travail

envoyé par FranceInfo. - L'info internationale vidéo.

Le "Code du Travail et de la Prévoyance Sociale" a été initialisé par la loi du 28 décembre 1910 portant codification des lois ouvrières.

Pendant la première moitié du XIXe siècle un certain nombre de voix s’élèvent pour critiquer le code civil qui n’a rien prévu pour les ouvriers. On lui reproche surtout l’inégalité des cocontractants dans le contrat de louage de services. A partir de 1830 des libéraux en réclament la révision pour y inclure une législation du travail. Sous la Monarchie de juillet, les socialistes et le parti républicain et démocrate réclament des réformes en faveur des ouvriers. Sous le Second Empire, en 1866 un comité se fonde pour étudier et préparer la refonte du code civil. La question est reprise sous la Troisième République à partir des années 1880.

La question de codification des lois ouvrières est posée pour la première fois en France devant le Parlement par le député socialiste Arthur Groussier, qui dépose le 14 avril 1896 une proposition de résolution chargeant la commission du travail de rassembler et réviser toutes les lois concernant la défense des intérêts des travailleurs et réglant leurs rapports avec leurs employeurs pour en faire un Code du travail.

La question de codification des lois ouvrières est posée pour la première fois en France devant le Parlement par le député socialiste Arthur Groussier, qui dépose le 14 avril 1896 une proposition de résolution chargeant la commission du travail de rassembler et réviser toutes les lois concernant la défense des intérêts des travailleurs et réglant leurs rapports avec leurs employeurs pour en faire un Code du travail.

Arthur Groussier reprend l’idée dans la législature suivante et dépose le 13 juin 1898, une proposition sur le code du travail où il a procédé lui-même à la codification.

La proposition Groussier réglemente la formation du contrat, les obligations qui en résultent, les indemnités qui doivent être allouées en cas de brusque rupture, la fixation et le mode de paiement des salaires. Elle proclame la limitation de la durée du travail effectif à huit heures par jour avec une seule exception : en cas de réparations ou travaux nécessités par un accident grave. Groussier écrivait dans l'exposé des motifs de sa proposition, que la diminution des heures de travail est le seul moyen, dans l'organisation sociale actuelle, d'amoindrir les misères et les souffrances du prolétariat. La proposition contient l'indication des mesures les plus essentielles pour assurer l'hygiène et la sécurité des travailleurs. Près de cent articles sont consacrés aux assurances du travail. Enfin, la proposition envisage la création de deux institutions nouvelles, celle des Chambres de travail qui établiront les statistiques relatives au travail, garantiront le bon fonctionnement de l'inspection et étudieront les questions concernant les rapports des travailleurs et de leurs employeurs, celle des Tribunaux du travail, composés de patrons et d'ouvriers, comme nos Conseils de prud'hommes actuels, mais qui n'auront pas seulement compétence pour trancher les litiges concernant les contrats de travail, mais régleront aussi les contestations ouvertes à la suite, soit d'un accident, soit d'une infraction aux dispositions sur l'hygiène et la sécurité du travailleur. En même temps qu'il comblait les lacunes de la législation sociale, Groussier s'efforçait de mettre en ordre les textes épars concernant les salariés et disséminés dans les nombreuses lois qui se sont succédé au cours du dix-neuvième siècle. "Chaque année, disait-il dans son exposé de motifs, de nouvelles lois viennent s'ajouter, contredisant quelquefois sans les abroger les textes existants. Les dispositions particulières au travail s'enchevêtrent dans des textes d'ordre différent concernant l'assistance, l'hygiène générale, la prévoyance, et ces lois le plus souvent n'intéressent qu'une profession, une catégorie de travailleurs. Aucune vue d'ensemble ne se dégage de leur examen.". Cette proposition n'est pas votée.

En 1900, pour remédier aux lenteurs de l’élaboration d’une législation du travail, le groupe socialiste de la Chambre propose la création d’un Ministère du travail et la mise à l’étude immédiate d’un code ouvrier, synthèse méthodique de toutes les lois votées. Le 26 mars 1901, le député Julien Goujon dépose un nouveau projet de loi codifiant les lois industrielles et ouvrières pour en faire un code du travail. En janvier 1903 le projet socialiste de code du travail est présenté à nouveau au Parlement par le député Victor Dejeante.

Le Ministre en charge du commerce et de l’industrie dans le gouvernement Waldeck-Rousseau, Alexandre Millerand, à la suite d’une autre proposition par Charles Benoist invitant le gouvernement à préparer un code du travail, institue une commission extra-parlementaire, chargée de la codification des lois du travail, mais il interdit à la commission d’introduire dans la législation une seule disposition nouvelle : son mandat unique est de codifier les lois en vigueur. Elle va travailler et aboutir à un projet d’ensemble divisé en six livres, dont elle présente les cinq premiers en avril 1904. Arthur Groussier a très activement collaboré à la rédaction des deux premiers livres, avec un juriste, Paul Sumien.

En février 1905, le gouvernement s’approprie, sans changement, le texte préparé par la commission extraparlementaire, et dépose sur le bureau de la chambre, un projet englobant les livres I à V. La chambre le vote le 15 avril 1905 sans discussion et après de courtes observations du ministre du commerce Fernand Dubief, et des députés Jean Jaurès et Charles Benoist, rapporteur de la loi. Le Sénat est saisi, mais limite son examen au 1er livre malgré le rapport d’ensemble qui lui a été présenté par le sénateur Paul Strauss le 6 mars 1906

En février 1905, le gouvernement s’approprie, sans changement, le texte préparé par la commission extraparlementaire, et dépose sur le bureau de la chambre, un projet englobant les livres I à V. La chambre le vote le 15 avril 1905 sans discussion et après de courtes observations du ministre du commerce Fernand Dubief, et des députés Jean Jaurès et Charles Benoist, rapporteur de la loi. Le Sénat est saisi, mais limite son examen au 1er livre malgré le rapport d’ensemble qui lui a été présenté par le sénateur Paul Strauss le 6 mars 1906

Le Sénat fait traîner son étude du texte transmis après le vote de la Chambre ; il disjoint les livres, fait des changements de détail et finalement vote le 7 juin 1910. La Chambre saisie à nouveau, conformément au rapport Groussier, pour accélérer le processus, vote le texte sénatorial qui devient la loi du 28 décembre 1910 qui sera complétée par un décret du 12 janvier 1911. Le livre I du code du travail rentre en vigueur le jour même de la publication du décret, soit le 18 janvier 1911. Ce livre contient 106 articles qui remplacent seize lois.

Seul le livre I est donc adopté ("Des conventions relatives au travail") par la loi du 28 décembre 1910, C’est un texte incomplet, promulgué hâtivement, qui ne change rien à la législation existante, mais qui constitue une "codification des lois ouvrières" dans lequel sont rassemblés tous les textes qui assurent la protection légale des travailleurs, ou qui leur garantissent tant le droit d'association, que la possibilité de faire juger leurs différends par une juridiction professionnelle. Certes, ce code n’a pas créé pour les travailleurs des droits nouveaux, mais ce rassemblement des textes a été fait avec méthode, afin de faire ressortir les insuffisances et les superfétations de la législation existante. Il constitue un document précis, dans lequel employeurs et travailleurs trouvent facilement la définition de leurs droits et devoirs.

Le Livre II traite de la réglementation du travail. C'est dans ce livre que se trouvent codifiées les lois sur la limitation des heures de travail et sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs. Il sera adopté en juin 1912

Le Livre III a trait aux Groupements professionnels, livre IV concerne la juridiction et la représentation professionnelles. Les livres IV et III seront adoptés successivement en 1924 et 1927, après avoir perdu entre temps la partie V relative à la "prévoyance sociale".

Le code du travail concerne les salariés sous contrat de travail de droit privé, les salariés de secteur public étant soumis à des statuts particuliers.

Sa première grande refonte a eu lieu en 1973.

Plus récemment le gouvernement a mené entre février 2005 et mai 2008 une réécriture du code, dans le but affiché de le simplifier et de supprimer des dispositions jugées "obsolètes", ce qui a abouti en 2008 ... à doubler le nombre d'articles ! De plus ce Code du travail, a été largement affaibli par la loi TEPA qui vide de sa substance toute référence à une durée légale du travail, et par la réduction des moyens de contrôles de l'inspection du travail.

Des "bruits" courent que, à la demande du Medef, le gouvernement pourrait instituer une nouvelle mission d'étude pour le début d"année prochaine, devant se prononcer sur une nouvelle "simplification"...

19:40 Publié dans chronique à gauche, Histoire, militance | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |

Facebook |

jeudi, 01 juillet 2010

C’est un trait de caractère. Pierre ne saura jamais le prix de l’argent !!!

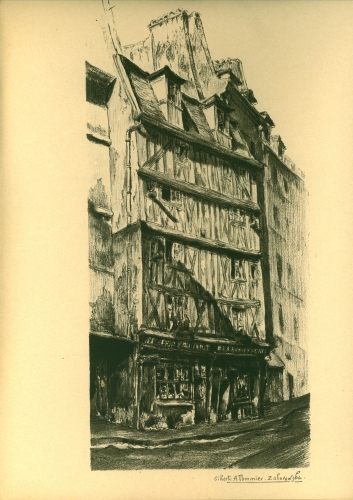

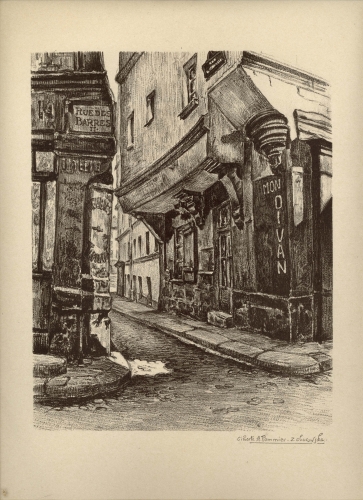

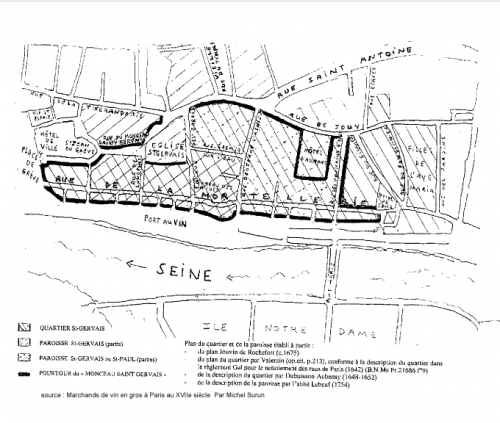

Soldes d'été, c'est parti pour cinq semaines de "bonnes affaires" : vêtements, chaussures, déco ... c'est, parait-il, Simon Mannoury, fondateur du premier grand magasin parisien Le "Petit Saint-Thomas" qui en aurait eu le premier l'idée ... la nouveauté de ce magasin créé en 1830, en plus de sa surface, c'est l'entrée libre, un large assortiment de produits réunis en un même endroit, les prix fixes particulièrement attractifs et clairement affichés grâce à l'étiquetage systématique des articles, la possibilité de les échanger, l'usage de la "réclame", et même la vente par correspondance, franco de port, ce qui va asseoir sa notoriété au-delà de la capitale !!! Mais la multiplication de produits entraîne des invendus en fin de saison, d'où l'idée de les liquider grâce à une forte réduction de prix. En 1872, le Littré appellera "solde" cette "marchandise vendue au rabais".

Soldes d'été, c'est parti pour cinq semaines de "bonnes affaires" : vêtements, chaussures, déco ... c'est, parait-il, Simon Mannoury, fondateur du premier grand magasin parisien Le "Petit Saint-Thomas" qui en aurait eu le premier l'idée ... la nouveauté de ce magasin créé en 1830, en plus de sa surface, c'est l'entrée libre, un large assortiment de produits réunis en un même endroit, les prix fixes particulièrement attractifs et clairement affichés grâce à l'étiquetage systématique des articles, la possibilité de les échanger, l'usage de la "réclame", et même la vente par correspondance, franco de port, ce qui va asseoir sa notoriété au-delà de la capitale !!! Mais la multiplication de produits entraîne des invendus en fin de saison, d'où l'idée de les liquider grâce à une forte réduction de prix. En 1872, le Littré appellera "solde" cette "marchandise vendue au rabais".

Boucicault, qui a travaillé au "Petit Saint Thomas", va s’inspirer de ces nouvelles méthodes de vente lorsqu’il va s’associer en 1852 à Paul Videau pour créer le magasin Le "Bon Marché Videau", qui dix ans plus tard ne s’appellera plus que "Le Bon Marché". D'autres grands magasins suivront, "Le Printemps" en 1865, "les Galeries Lafayette" en 1895, et enfin "le Bazar de l'Hôtel de Ville" en 1904, suivi de la "Samaritaine" cette même année.

Avec le Bon Marché, une nouvelle histoire commence : celle des grands magasins que Zola décrit dans son "Bonheur des dames" ... Bon Marché "le magasin de la famille", comme disait la réclame! Mais auparavant, me direz-vous, comment faisaient les bonnes ménagères ? c'est ce que raconte le Petit Pierre d'Anatole France :

"[...] J’étais sur le point de vous dire que dans la troisième année de mon âge, dix-huitième et dernière du règne de Louis-Philippe premier, roi des Français, mon plus grand plaisir était la promenade. On ne m’envoyait pas au bois comme le petit Chaperon Rouge. J’étais moins agreste, hélas ! Né et nourri dans le cœur de Paris, sur le beau quai Malaquais, j’ignorais les plaisirs des champs. Mais la ville a bien son charme aussi ; ma chère maman me conduisait par la main le long des rues aux bruits sans nombre, pleines de couleurs vives, et tout égayées du mouvement des passants ; et, quand elle avait quelque emplette à faire, elle me menait avec elle dans les magasins. Nous n’étions pas riches ; elle ne faisait pas grande dépense ; mais les magasins où elle fréquentait me semblaient d’une étendue et d’une magnificence impossibles à surpasser. Le Bon Marché, le Louvre, le Printemps, les Galeries n’existaient pas encore. Les plus vastes établissements de ce genre, dans les dernières années de la royauté constitutionnelle, n’avaient qu’une clientèle de quartier. Ma mère, qui était du faubourg Saint-Germain, allait aux Deux-Magots et au Petit Saint-Thomas.

De ces deux magasins, situés l’un rue de Seine, l’autre rue du Bac, ce dernier seul subsiste encore, mais tellement agrandi et si différent, avec les mufles de lions qui horrifient sa façade, de ce qu’il était dans sa nouveauté gracile, que je ne le reconnais plus. Les Deux-Magots ont disparu et peut-être suis-je le seul au monde à me rappeler la grande peinture à l’huile qui y servait d’enseigne et représentait une jeune Chinoise entre deux de ses compatriotes. Sentant déjà avec vivacité la beauté des femmes, je trouvais cette jeune Chinoise charmante avec ses cheveux relevés par un grand peigne et ses accroche-cœurs sur les tempes. Mais des deux galants, de leur maintien, de leur regard, de leurs gestes, de leurs intentions, je ne saurais rien dire. J’ignorais tout de l’art de séduire.

Ce magasin me paraissait immense et rempli de trésors. C’est là, peut-être, que j’ai pris le goût des arts somptueux qui est devenu très fort en moi et ne m’a jamais quitté. La vue des étoffes, des tapis, des broderies, des plumes, des fleurs, me jetait dans une sorte d’extase, et j’admirais de toute mon âme les messieurs affables et les gracieuses demoiselles qui offraient en souriant ces merveilles aux clients indécis. Quand un commis, pour servir ma mère, mesurait une étoffe sur un mètre fixé horizontalement à une tige de cuivre qui descendait du plafond, j’estimais son sort magnifique et sa destinée glorieuse.

J’admirais aussi M. Augris, le tailleur de la rue du Bac, qui m’essayait des vestes et des culottes courtes. J’eusse préféré qu’il me fît un pantalon et une redingote comme en portaient les messieurs ; et ce désir devint très ardent un peu plus tard, quand je lus un conte de Bouilly sur un malheureux petit garçon recueilli par un savant bienfaisant et respectable qui l’employait comme secrétaire et l’habillait de ses vieux habits. Ce conte du bon Bouilly me fit faire une grande folie que je dirai une autre fois. Plein d’estime pour les arts et métiers, j’admirais M. Augris, le tailleur de la rue du Bac, qui n’était pas admirable, car il taillait ses étoffes tout de travers. Pour dire vrai, dans les habits de sa façon, j’avais l’air d’un singe.

J’admirais aussi M. Augris, le tailleur de la rue du Bac, qui m’essayait des vestes et des culottes courtes. J’eusse préféré qu’il me fît un pantalon et une redingote comme en portaient les messieurs ; et ce désir devint très ardent un peu plus tard, quand je lus un conte de Bouilly sur un malheureux petit garçon recueilli par un savant bienfaisant et respectable qui l’employait comme secrétaire et l’habillait de ses vieux habits. Ce conte du bon Bouilly me fit faire une grande folie que je dirai une autre fois. Plein d’estime pour les arts et métiers, j’admirais M. Augris, le tailleur de la rue du Bac, qui n’était pas admirable, car il taillait ses étoffes tout de travers. Pour dire vrai, dans les habits de sa façon, j’avais l’air d’un singe.

Ma chère maman achetait elle-même, en bonne ménagère, l’épicerie chez Courcelles, rue Bonaparte, le café chez Corcelet, au Palais-Royal, et le chocolat chez Debeauve et Gallais, rue des Saints-Pères. Soit qu’il donnât libéralement ses pruneaux à goûter, soit qu’il fît briller au soleil les cristaux d’un pain de sucre, soit que, d’un geste élégant et hardi, il tînt renversé un pot de gelée de groseilles pour en éprouver la consistance, M. Courcelles me charmait par ses grâces persuasives et ses démonstrations péremptoires. J’en voulais presque à ma chère maman d’accueillir avec un air de doute et d’incrédulité les affirmations toujours illustrées d’exemples que lui faisait cet éloquent épicier. J’ai su depuis que le scepticisme de ma chère maman était fondé.

Je vois encore la boutique de Corcelet[i], à l’enseigne du "Gourmand", petite et basse, avec son inscription en lettres d’or sur fond rouge. Elle exhalait un délicieux arôme de café et l’on y voyait une peinture déjà vieille à cette époque, qui représentait un gourmand, habillé à la mode de mon grand-père. Il était assis devant une table couverte de bouteilles, chargée d’un pâté monstrueux et ornée d’un ananas décoratif. Je puis dire, grâce à des clartés qui me sont venues beaucoup plus tard, que c’était un portrait de Grimod de la Reynière peint par Boilly. J’entrais avec respect dans cette maison qui me semblait d’un autre âge et me faisait remonter jusqu’au Directoire. L’employé de Corcelet pesait et servait en silence. Sa simplicité, qui contrastait avec les façons emphatiques de M. Courcelles, faisait impression sur moi, et il se peut qu’un vieux garçon épicier m’ait enseigné des premiers le goût et la mesure.

Je ne sortais jamais de chez Corcelet sans avoir pris un grain de café que je mâchais en chemin. Je me disais que c’était très bon et m’en croyais à demi. Je sentais intérieurement que c’était exécrable, mais n’étais pas encore capable de tirer au jour les vérités enfouies au dedans de moi-même. Si plaisant que me fût le magasin de Corcelet, à l’enseigne du "Gourmand", celui de Debeauve et Gallais[ii], fournisseurs des rois de France, m’agréait davantage et me charmait plus que tout autre. Il me semblait si beau que je ne m’estimais pas digne d’y entrer sans mes habits du dimanche, et j’examinais sur le seuil la toilette de ma chère maman pour m’assurer qu’elle était suffisamment élégante. Eh ! bien, je n’avais pas le goût si mauvais ! La chocolaterie Debeauve et Gallais, fournisseurs des rois de France, existe encore, et le décor n’en a pas beaucoup changé[iii]. Je puis donc en parler en toute connaissance et non sur des souvenirs infidèles. Elle a très bon air ; sa décoration date des premières années de la Restauration, alors que le style ne s’était pas encore trop alourdi ; elle est dans le caractère de Percier et Fontaine. Je songe, avec tristesse, en voyant ces motifs un peu secs, mais fins, mais purs et bien ordonnés, combien le goût a décliné en France depuis un siècle. Que nous sommes loin aujourd’hui de cet art décoratif de l’Empire, pourtant bien inférieur au Louis XVI et au Directoire ! Il faut louer dans ce vieux magasin l’enseigne en lettres bien proportionnées, bien carrées ; les fenêtres cintrées et leur imposte en éventail, le fond du magasin arrondi comme un petit temple, et le comptoir en hémicycle qui suit la forme de la salle. Je ne sais si je rêve ; mais je crois y avoir vu des trumeaux avec des Renommées qui pouvaient aussi bien célébrer Arcole et Lodi que la crème de cacao et les chocolats pralinés. Enfin tout cela relève d’un style, offre un caractère, présente une signification. Que fait-on à cette heure ? Il y a toujours des artistes de génie, mais les arts décoratifs sont tombés dans une ignominieuse décadence. Le style Troisième République fait regretter le Napoléon III, qui faisait regretter le Louis-Philippe, qui faisait regretter le Charles X, qui faisait regretter l’Empire, qui faisait regretter le Directoire, qui faisait regretter le Louis XVI. Le sens des lignes et des proportions est entièrement perdu. Aussi vois-je venir avec joie l’art nouveau, moins certes pour ce qu’il crée, que pour ce qu’il détruit.

Je ne sortais jamais de chez Corcelet sans avoir pris un grain de café que je mâchais en chemin. Je me disais que c’était très bon et m’en croyais à demi. Je sentais intérieurement que c’était exécrable, mais n’étais pas encore capable de tirer au jour les vérités enfouies au dedans de moi-même. Si plaisant que me fût le magasin de Corcelet, à l’enseigne du "Gourmand", celui de Debeauve et Gallais[ii], fournisseurs des rois de France, m’agréait davantage et me charmait plus que tout autre. Il me semblait si beau que je ne m’estimais pas digne d’y entrer sans mes habits du dimanche, et j’examinais sur le seuil la toilette de ma chère maman pour m’assurer qu’elle était suffisamment élégante. Eh ! bien, je n’avais pas le goût si mauvais ! La chocolaterie Debeauve et Gallais, fournisseurs des rois de France, existe encore, et le décor n’en a pas beaucoup changé[iii]. Je puis donc en parler en toute connaissance et non sur des souvenirs infidèles. Elle a très bon air ; sa décoration date des premières années de la Restauration, alors que le style ne s’était pas encore trop alourdi ; elle est dans le caractère de Percier et Fontaine. Je songe, avec tristesse, en voyant ces motifs un peu secs, mais fins, mais purs et bien ordonnés, combien le goût a décliné en France depuis un siècle. Que nous sommes loin aujourd’hui de cet art décoratif de l’Empire, pourtant bien inférieur au Louis XVI et au Directoire ! Il faut louer dans ce vieux magasin l’enseigne en lettres bien proportionnées, bien carrées ; les fenêtres cintrées et leur imposte en éventail, le fond du magasin arrondi comme un petit temple, et le comptoir en hémicycle qui suit la forme de la salle. Je ne sais si je rêve ; mais je crois y avoir vu des trumeaux avec des Renommées qui pouvaient aussi bien célébrer Arcole et Lodi que la crème de cacao et les chocolats pralinés. Enfin tout cela relève d’un style, offre un caractère, présente une signification. Que fait-on à cette heure ? Il y a toujours des artistes de génie, mais les arts décoratifs sont tombés dans une ignominieuse décadence. Le style Troisième République fait regretter le Napoléon III, qui faisait regretter le Louis-Philippe, qui faisait regretter le Charles X, qui faisait regretter l’Empire, qui faisait regretter le Directoire, qui faisait regretter le Louis XVI. Le sens des lignes et des proportions est entièrement perdu. Aussi vois-je venir avec joie l’art nouveau, moins certes pour ce qu’il crée, que pour ce qu’il détruit.

Ai-je besoin de dire que, à trois ou quatre ans, je ne raisonnais pas sur la décoration ? Mais, en pénétrant dans la maison Debeauve et Gallais, je croyais entrer dans un palais de fées. Ce qui ajoutait à mon illusion c’était d’y voir de belles demoiselles en robe noire, et les cheveux tout brillants, assises derrière le comptoir en hémicycle avec une gracieuse solennité. Au milieu d’elles se tenait, douce et grave, une dame âgée qui écrivait dans des registres sur un grand pupitre et maniait des pièces de monnaie et des billets de banque. Il va bientôt paraître que je n’acquis point une suffisante intelligence des opérations qu’effectuait cette dame vénérable. A ses côtés, les jeunes filles brunes ou blondes s’occupaient, les unes à recouvrir les tablettes de chocolat d’une mince feuille de métal clair comme l’argent, les autres à envelopper deux par deux ces mêmes tablettes dans du papier blanc à vignettes et à fermer ces enveloppes avec de la cire qu’elles chauffaient à la flamme d’une petite lampe en fer-blanc. Elles accomplissaient ces tâches très adroitement et avec une célérité qui ressemblait à de l’allégresse. Je pense aujourd’hui qu’elles ne travaillaient point ainsi pour leur plaisir. Alors je pouvais m’y tromper, enclin comme j’étais à prendre tous les travaux pour des amusements. Il est certain du moins que c’était une joie des yeux que de voir courir les doigts fuselés de ces jeunes filles.

Ai-je besoin de dire que, à trois ou quatre ans, je ne raisonnais pas sur la décoration ? Mais, en pénétrant dans la maison Debeauve et Gallais, je croyais entrer dans un palais de fées. Ce qui ajoutait à mon illusion c’était d’y voir de belles demoiselles en robe noire, et les cheveux tout brillants, assises derrière le comptoir en hémicycle avec une gracieuse solennité. Au milieu d’elles se tenait, douce et grave, une dame âgée qui écrivait dans des registres sur un grand pupitre et maniait des pièces de monnaie et des billets de banque. Il va bientôt paraître que je n’acquis point une suffisante intelligence des opérations qu’effectuait cette dame vénérable. A ses côtés, les jeunes filles brunes ou blondes s’occupaient, les unes à recouvrir les tablettes de chocolat d’une mince feuille de métal clair comme l’argent, les autres à envelopper deux par deux ces mêmes tablettes dans du papier blanc à vignettes et à fermer ces enveloppes avec de la cire qu’elles chauffaient à la flamme d’une petite lampe en fer-blanc. Elles accomplissaient ces tâches très adroitement et avec une célérité qui ressemblait à de l’allégresse. Je pense aujourd’hui qu’elles ne travaillaient point ainsi pour leur plaisir. Alors je pouvais m’y tromper, enclin comme j’étais à prendre tous les travaux pour des amusements. Il est certain du moins que c’était une joie des yeux que de voir courir les doigts fuselés de ces jeunes filles.

Quand maman avait fait son emplette, la matrone qui présidait cette assemblée de vierges sages prenait dans une coupe de cristal placée à son côté une pastille de chocolat qu’elle m’offrait avec un pâle sourire. Et ce présent solennel me faisait aimer et admirer plus que tout le reste la maison de MM. Debeauve et Gallais, fournisseurs des rois de France.

Ayant du goût pour les magasins, il était bien naturel que, rentré à la maison, j’essayasse dans mes jeux l’imitation des scènes que j’avais observées pendant que ma mère faisait ses emplettes. Aussi étais-je, au logis, pour moi seul et à l’insu de tout le monde, tour à tour, tailleur, épicier, commis de nouveautés et même, sans plus d’embarras, marchande de modes et chocolatière. Or, un soir, dans le petit cabinet tendu de boutons de roses où se tenait ma mère, sa broderie à la main, je m’appliquai avec plus de soin que de coutume à contrefaire les belles demoiselles de la maison Debeauve et Gallais. M’étant procuré des morceaux de chocolat en aussi grande quantité que possible, des bouts de papier, et même des lambeaux de ces feuilles métalliques que j’appelais emphatiquement du papier d’argent, le tout à vrai dire fort défraîchi, je m’installai dans ma petite chaise, don de ma tante Chausson, devant un tabouret garni de molesquine, et cela représentait à mes yeux l’élégant hémicycle du magasin de la rue des Saints-Pères. Enfant unique, habitué à jouer seul et toujours enfoncé dans quelque rêverie, vivant beaucoup enfin dans le monde des songes, il ne me fut pas difficile d’imaginer le magasin absent, ses lambris, ses vitrines, ses trumeaux ornés de Renommées et même les acheteurs qui affluaient, femmes, enfants, vieillards, tant je possédais le don d’évoquer à mon gré les scènes et les personnes. Je n’eus point de peine à devenir à moi seul les demoiselles, toutes les demoiselles chocolatières et la dame respectable qui tenait les registres et disposait de l’argent. Mon pouvoir magique était sans bornes et dépassait tout ce que j’ai lu depuis, dans l’Ane d’Or, des sorcières de Thessalie. Je changeais à mon gré de nature : j’étais capable de revêtir les figures les plus étranges et les plus extraordinaires, de devenir, par enchantement, roi, dragon, diable, fée… que dis-je ? de me changer en une armée, en un fleuve, en une forêt, en une montagne. Aussi ce que je tentais ce soir-là était pur badinage et ne souffrait pas la moindre difficulté. Donc, j’enveloppai, je cachetai, je servis la clientèle innombrable, femmes, enfants, vieillards. Pénétré de mon importance (dois-je l’avouer ?) je parlais fort sèchement à mes compagnes imaginaires, pressant leurs lenteurs et relevant sans bienveillance leurs méprises. Mais, quand il s’agit de faire la dame âgée et respectable, préposée à la caisse, je me trouvai soudain embarrassé. En cette conjoncture, je sortis du magasin et allai demander à ma chère maman un éclaircissement sur le point qui restait obscur pour moi. J’avais bien vu la dame âgée ouvrir son tiroir et remuer des pièces d’or et d’argent ; mais je ne me faisais pas une idée suffisamment exacte des opérations qu’elle effectuait. Agenouillé aux pieds de ma chère maman qui, dans sa bergère, brodait un mouchoir, je lui demandai :

— Maman, dans les magasins, est-ce celui qui vend ou celui qui achète, qui donne de l’argent ?

Maman me regarda avec une surprise qui lui arrondit les yeux et lui fit remonter les sourcils, et sourit sans me répondre. Puis elle demeura pensive. Mon père entra, en ce moment, dans la chambre :

— Mon ami, lui dit-elle, sais-tu ce que Pierrot vient de me demander ?… Tu ne le devinerais jamais… Il m’a demandé si c’est celui qui vend ou celui qui achète, qui donne de l’argent.

— Oh ! le petit nigaud ! fit mon père.

Ma mère reprit d’un ton sérieux, avec une sorte d’inquiétude sur le visage :

— Mon ami, ce n’est pas seulement une bêtise d’enfant ; c’est un trait de caractère. Pierre ne saura jamais le prix de l’argent.

Ma bonne mère avait reconnu mon génie et deviné ma destinée : elle prophétisait. Je ne devais jamais connaître le prix de l’argent. Tel j’étais à trois ans ou trois ans et demi dans le cabinet tapissé de boutons de roses, tel je restai jusqu’à la vieillesse, qui m’est légère, comme elle l’est à toutes les âmes exemptes d’avarice et d’orgueil. Non, maman, je n’ai jamais connu le prix de l’argent. Je ne le connais pas encore, ou plutôt je le connais trop bien. Je sais que l’argent est cause de tous les maux qui désolent nos sociétés si cruelles et dont nous sommes si fiers. Ce petit garçon que j’étais, qui, dans ses jeux, ignorait lequel doit payer du vendeur ou de l’acheteur, me fait songer tout à coup au fabricant de pipes que nous montre William Morris dans son beau conte prophétique, ce sculpteur ingénu qui, dans la cité future, fait des pipes d’une beauté non pareille parce qu’il les fait avec amour, et qu’il les donne et ne les vend pas.

[i] « …C'est un spectacle touchant que celui d'un riche magasin de comestibles au mois de février. Dans la boutique des Chevet et Corcelet, on voit se presser la dinde appétissante, le pâté de foies de canards, celui de Périgueux, de Chartres ou de Strasbourg,, la terrine de Nérac , la hure de Troyes, la truffe de Périgord, les produits nutritifs de la France entière…» ( Dictionnaire de cuisine et d'économie ménagère par Burnet - 1836 )

[ii] En 1825, Brillat-Savarin écrivit dans sa "Physiologie du goût": "les chocolats de M. Debauve doivent leur suprématie à un bon choix de matériaux, à une volonté ferme que rien d'inférieur ne sorte de sa manufacture et au coup d'œil du maître qui embrasse tous les détails de la fabrication".

[iii] En 1800, Sulpice Debauve, pharmacien du feu Roi Louis XVI, ouvre avec son neveu, Antoine Gallais, une chocolaterie tout près de l'Abbaye de Saint-Germain-des-Prés. Sa réputation en fit le fournisseur attitré des Rois Louis XVIII, puis Charles X et Louis-Philippe. Cette boutique a été réalisée à la fin du 19ème siècle en pur style Louis XVI gris et or, est un écrin soigneusement préservé dans lequel les bonbons de Debauve et Gallais, plus ancienne chocolaterie parisienne, sont admirablement présentés.

20:31 Publié dans Histoire, litterature | Lien permanent | Commentaires (1) | ![]() Facebook |

Facebook |

dimanche, 27 juin 2010

Bordeaux, Juin 1940 ...

Pour la troisième fois, pendant quelques jours, Bordeaux devient "capitale" française ...

Depuis Mai, l’invasion de la Belgique et l’avancée éclair de l’armée allemande, nombre de véhicules de toutes sortes, de toutes tailles, camionnettes, voitures avec ou sans remorques, charrettes à bras, venues de Belgique, du Luxembourg, de Lorraine, du Nord et de la région parisienne, surchargées de valises, de cartons, de baluchons mal ficelés surmontés de matelas fixés tant bien que mal pour protéger des mitraillages, fuient sur les chemins de l’exode, traversent l’unique pont de Bordeaux, déferlent sur les quais ... Au cours des semaines leur nombre augmente sans cesse

Depuis Mai, l’invasion de la Belgique et l’avancée éclair de l’armée allemande, nombre de véhicules de toutes sortes, de toutes tailles, camionnettes, voitures avec ou sans remorques, charrettes à bras, venues de Belgique, du Luxembourg, de Lorraine, du Nord et de la région parisienne, surchargées de valises, de cartons, de baluchons mal ficelés surmontés de matelas fixés tant bien que mal pour protéger des mitraillages, fuient sur les chemins de l’exode, traversent l’unique pont de Bordeaux, déferlent sur les quais ... Au cours des semaines leur nombre augmente sans cesse

La population bordelaise assiste à un raz-de-marée humain de près de 1,5 million d’hommes, de femmes et d’enfants qui va tenter de trouver refuge dans la région. . La place des Quinconces, l'une des plus vastes du port de la lune, est noire de monde. Les réfugiés vivent dans la rue ... mais l'arrivée des réfugiés se concentre surtout dans deux lieux précis : À la gare Saint-Jean, tout d'abord, où s'entassent des centaines d'hommes, de femmes, d'enfants, effondrés sur leurs ballots. Des étudiants de Bordeaux sont mobilisés pour leur distribuer des repas froids; place Pey-Berland, ensuite, point de ralliement des réfugiés équipés de voitures et en partance pour l'Espagne, le Portugal ou le sud de la France, transformée en gare routière.

Le "port de la lune" subit lui aussi les conséquences du conflit. De nombreux navires se rendant vers les ports de Bretagne et de la Manche sont détournés vers Bordeaux au fur et à mesure que les villes du Nord sont prises par les Allemands. L’embouchure de la Gironde reçoit dans un désordre général des dizaines de navires venus de toute la France. Bien sûr, l’intégralité des importations militaires est orientée vers Bordeaux. Le trafic passe de 65 000 t par semaine à 184 000 t pour la semaine du 30 mai au 5 juin. Mais cette joyeuse pagaille n’est que de courte durée car, bientôt, tout doit repartir. Casablanca, qui est proche de Bordeaux et a depuis longtemps des liens privilégiés avec elle, reçoit l’essentiel des navires en fuite. Les produits militaires sont réexpédiés vers les colonies nord-africaines ou l’Angleterre pour ne pas tomber entre les mains des Allemands. Les navires se trouvant dans le port de Bordeaux sont chargés de matériel aéronautique, comme le San Diego, de métaux, en particulier les Casamance ou le Sloga. Le contre-amiral Barnouin, qui sait que la Gironde nécessite des dragages fréquents, expédie la puissante drague Pierre Lefort à Casablanca, dans l'espoir de gêner l’exploitation économique du port par les nazis.

Le "port de la lune" subit lui aussi les conséquences du conflit. De nombreux navires se rendant vers les ports de Bretagne et de la Manche sont détournés vers Bordeaux au fur et à mesure que les villes du Nord sont prises par les Allemands. L’embouchure de la Gironde reçoit dans un désordre général des dizaines de navires venus de toute la France. Bien sûr, l’intégralité des importations militaires est orientée vers Bordeaux. Le trafic passe de 65 000 t par semaine à 184 000 t pour la semaine du 30 mai au 5 juin. Mais cette joyeuse pagaille n’est que de courte durée car, bientôt, tout doit repartir. Casablanca, qui est proche de Bordeaux et a depuis longtemps des liens privilégiés avec elle, reçoit l’essentiel des navires en fuite. Les produits militaires sont réexpédiés vers les colonies nord-africaines ou l’Angleterre pour ne pas tomber entre les mains des Allemands. Les navires se trouvant dans le port de Bordeaux sont chargés de matériel aéronautique, comme le San Diego, de métaux, en particulier les Casamance ou le Sloga. Le contre-amiral Barnouin, qui sait que la Gironde nécessite des dragages fréquents, expédie la puissante drague Pierre Lefort à Casablanca, dans l'espoir de gêner l’exploitation économique du port par les nazis.

L’eau lourde (oxyde de deutérium) et le radium utilisés pour les expériences menées sur la fission de l'uranium et la réaction en chaîne, dans les laboratoires du collège de France, qui avaient été transportés en Gironde, sont envoyés en Angleterre. Le 18 juin Frédéric Joliot ayant décidé de rester en France, ses collègues Kowarski et Halban emmènent avec eux vingt-six bidons contenant le stock mondial d'eau lourde, soit cent quatre vingt cinq kilos, prêté en mars 1940 à la France de préférence à l'Allemagne par la Norvège, un mois avant son invasion par les troupes nazies. Ils sot munis d'un ordre de mission antidaté du ministre de l'Armement démissionnaire, Raoul Dautry, spécifiant "qu'ils sont chargés de poursuivre en Angleterre les recherches entreprises au Collège de France et sur lesquelles sera observé un secret absolu ". A Paris, les Allemands furieux convoquent Joliot-Curie. Trois bateaux avaient quitté Bordeaux ce jour-là. Deux ont été coulés par la Luftwaffe. Halban et Kowalski étaient sur le troisième. Avec beaucoup de sang froid, Joliot donne le nom d’un des bâtiments qui ont disparu. Les Allemands sont rassurés. Jusqu'à la fin de la guerre, ils ignoreront que l’eau lourde est à la disposition de l’effort de guerre allié ainsi que les deux ingénieurs français qui l’on emportée.

C’est aussi de Bordeaux que part une partie des réserves de la Banque de France, qui y a transféré son siège social. Des devises, de l’or, des titres et valeurs sont chargés sur quatre bâtiments qui partent pour le Maroc et le Canada. Les derniers navires quitteront Bordeaux le 24 juin, alors que l’armistice a déjà été signé à Compiègne. De même le personnel de la radio d'Etat est transféré de Paris à Bordeaux le 10 juin 1940.

A Bordeaux se replie aussi une partie de l'industrie : en 1938, l'expansion hitlérienne et les Accords de Munich avaient conduit le gouvernement français à inviter les industriels à créer des usines loin des zones présumées des futurs combats. La Société anonyme des automobiles Peugeot (SAAP), avait opté pour des usines en région bordelaise : une 18 quai de Queyrie dans une fabrique de conserves de fruits abandonnée depuis 7 ans, pour la fabrication des pièces du moteur Gnome-Rhone 14M, une 84 rue du Médoc au Bouscat dans les ateliers de réparation d'une de ses succursales pour la fabrication d'outillages, et la dernière à Mérignac, le château de Beauséjour à Arlac, destinée aux ateliers de carrosserie et de fonderie sur les 22 hectares du site, dans le but de fabriquer des trains d'atterrissage, une partie de cellules d'avions Amiot et des compresseurs Gnome-Rhône, mais aussi avec l'arrière pensée d'installer une usine d'automobiles après la guerre ... Peugeot crée même une école d'apprentissage au Bouscat. En juin 1940, les usines Peugeot de la région bordelaise sont opérationnelles, et 4 000 salariés de Sochaux ainsi qu’une partie des archives sont évacués sur Bordeaux, à la demande du gouvernement. L'école Flornoy, dans le quartier Saint Augustin, accueille quelques uns de ces réfugiés. Le bombardement de Bordeaux de Juin 1940 par les avions allemands fera rentrer chez eux la plupart des Franc-Comtois. Pendant l'occupation, les troupes allemandes organiseront à Beauséjour un atelier de réparation des automobiles, en particulier celles récupérées sur les chemins de l'exode; mais un groupe de résistance "Peugeot" sabotera les machines-outils.

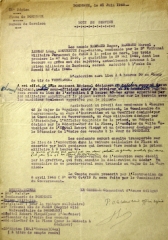

En quelques semaines, la population bordelaise est multipliée par deux, passant de 300 000 à 700 000 habitants. Une telle foule n'est plus contrôlable ... Le Ministre de l'intérieur Georges Mandel prend un arrêté obligeant les réfugiés de Belgique, de Hollande et du Luxembourg entrés en France depuis le 10 mai, à se présenter aux autorités, sous peine d'internement. Le 28 mai, le préfet demande aux non-Français (Belges et Luxembourgeois surtout) de se replier sur la Haute-Garonne, l'Hérault ou la Côte d'Or. Le 6 juin, le maire Adrien Marquet prend la décision de rationner l'eau. Le 10 juin, les réfugiés sont sommés de quitter Bordeaux et un périmètre de 20 kilomètres autour de Bordeaux avant le 13 juin, dernier délai ! Il s'agit de faire de la place pour le Gouvernement français qui a quitté Paris ...

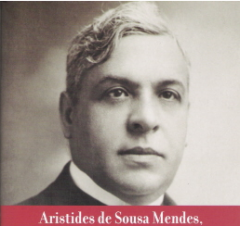

Le préfet Bodeman ordonne que tous les navires quittant le port et à destination soit de l’Afrique du Nord, soit de l’Angleterre, soit des colonies, emmènent autant de passagers étrangers que possible. Cela diminue les interminables files d’attente devant les consulats des pays neutres (Etats-Unis, Espagne, Portugal) et de Grande-Bretagne, lesquels, de toute manière, ne délivrent les visas qu’au compte-gouttes. L’évacuation des ressortissants étrangers, mêlés aux civils français partant pour l’Afrique du Nord, dure ainsi jusqu’à ce que la Gironde et ses ports deviennent impraticables.