lundi, 22 octobre 2007

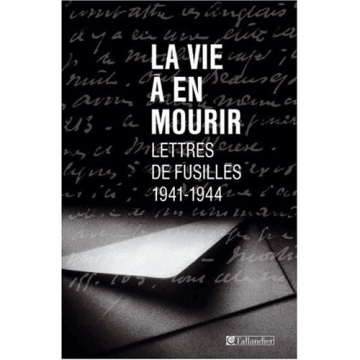

La vie à en mourrir

La nuit qui précéda sa mort

Fut la plus courte de sa vie

L'idée qu'il existait encore

Lui brûlait le sang aux poignets

Le poids de son corps l'écœurait

Sa force le faisait gémir

C'est tout au fond de cette horreur

Qu'il a commencé à sourire

Il n'avait pas un camarade

Mais des millions et des millions

Pour le venger Il le savait

Et le jour se leva pour lui.

Paul Eluard

Avis (1942)

Ils s’appelaient Missak MANOUCHIAN, Louis COQUILLET, Henri BAJTSZTOCK, Tony BLONCOUR, René BOMPAIN, Honoré d’ESTIENNE d’ORVES, Léon JOST, Arthur LOUCHEUX, Guy MOQUET, Gabriel PERI ... Ils sont des milliers de résistants, célèbres ou anonymes, fusillés ou guillotinés pendant l’occupation, victimes des Allemands et de Vichy.

Dans l’attente de la mort, ils adressent à leur famille, à l’être aimé, à un(e) ami(e) leur dernière lettre. Ils parlent pour des milliers d’autres massacrés, déportés, victimes d’exécutions sommaires - qui sont morts sans laisser de témoignages écrits. A la dernière heure, ils disent leur amour, affirment leur foi, se soucient de leurs proches. Ils ne regrettent rien. Passés au crible de la censure ou transmis en cachette, leurs mots sont l’ultime acte de la résistance d’hommes restés debout face à leur destin.

Missak Manouchian, de la poésie à la lutte armée

Louis Coquillet alias "René" (1921 – 1942)

Et beaucoup d'autres ...

Ces lettres ont été éditées dans l'ouvrage "La vie à en mourir, Lettres de fusillés 1941-1944", paru aux éditions Tallandier. Lettres choisies et présentées par Guy Krivopissko, conservateur du Musée de la Résistance nationale, préface de François Marcot, post-face de Robert Hossein.

Ces lettres ont été éditées dans l'ouvrage "La vie à en mourir, Lettres de fusillés 1941-1944", paru aux éditions Tallandier. Lettres choisies et présentées par Guy Krivopissko, conservateur du Musée de la Résistance nationale, préface de François Marcot, post-face de Robert Hossein.

En commandant cet ouvrage par l’entremise du Musée de la Résistance nationale, vous aiderez financièrement au développement de cette association.

Daniel Mermet avait consacré 2 émissions à cet ouvrage en septembre 2003, le tout accompagné par la merveilleuse chanson de Léo, l’affiche rouge.

![]() l’émission du 18 septembre 2003 sur www.la-bas.org

l’émission du 18 septembre 2003 sur www.la-bas.org

![]() l’émission du 19 septembre 2003 sur www.la-bas.org

l’émission du 19 septembre 2003 sur www.la-bas.org

Missak Manouchian, responsable des FTP-MOI de Paris (été 1943), est né le 1er septembre 1906 dans une famille de paysans arméniens du petit village d'Adyaman, en Turquie.

Missak Manouchian, responsable des FTP-MOI de Paris (été 1943), est né le 1er septembre 1906 dans une famille de paysans arméniens du petit village d'Adyaman, en Turquie.

Il a huit ans lorsque son père trouvera la mort au cours d'un massacre par des militaires turcs. Sa mère mourra de maladie, aggravée par la famine qui frappait la population arménienne.

La résistance arménienne à la domination turque accentuée par le conflit religieux opposant les deux nations, les premiers étant chrétiens orthodoxes entraîne de terribles massacres par le gouvernement turc. Près de deux millions d'arméniens, hommes et femmes, y ont trouvé la mort (1915-1918).

Agé de neuf ans, témoin de ces atrocités qu'on qualifie aujourd'hui de génocide par référence à celui des Juifs durant la Seconde Guerre mondiale Missak Manouchian en restera marqué pour la vie. De nature renfermée, il deviendra encore plus taciturne ce qui le conduira, vers l'âge de douze ou treize ans, à exprimer ses états d'âme en vers : "Un charmant petit enfant /A songé toute une nuit durant/ Qu'il fera à l'aube pourpre et douce / Des bouquets de roses". Recueilli comme des centaines d'autres orphelins par une institution chrétienne après avoir été hébergé dans une famille kurde, Missak gardera toujours le souvenir du martyre arménien mais aussi de la gentillesse des familles kurdes, ce qui le rapprochera, 25 ans plus tard, de ses camarades juifs de la résistance en France, eux-mêmes confrontés au génocide de leur peuple.

Arrivé en 1924 avec son jeune frère à Marseille, Missak apprendra la menuiserie et s'adonnera à des métiers de circonstance. Il consacrera les journées de chômage aux études, fréquentant les "universités ouvrières" créées par les syndicats ouvriers (CGT). Il fonde successivement deux revues littéraires, Tchank (Effort) puis Machagouyt (Culture). Dès 1937, on le trouvera en même temps à la tête du Comité de secours à l'Arménie, et rédacteur de son journal, Zangou (nom d'un fleuve en Arménie).

Le tragique rendez-vous du 16 novembre 1943 à Évry Petit-Bourg Rien à signaler sur les divers fronts. Mais ce matin-là, sous un ciel lourd, aux environs immédiats de la gare d'Évry Petit-Bourg (Essonne), va se jouer un épisode dramatique du " front invisible " où s'affrontent, à armes inégales, les Francs-Tireurs et Partisans immigrés (FTP-MOI) et les Brigades Spéciales de la police française aux ordres de la Gestapo.

"Filé" à partir de son domicile parisien, Missak Manouchian devait rencontrer, sur les berges de la Seine, Joseph Epstein, responsable des Francs-Tireurs Français pour l'Ile-de-France. Ils seront capturés sur la rive gauche après avoir tenté d'échapper aux policiers en civil lancés à leurs trousses. Ainsi a pris fin l'une des plus grandes opérations de police contre la résistance, notamment la formation militaire des volontaires immigrés d'origines juive, italienne, espagnole, arménienne... dont les faits d'armes, dans la capitale même, furent autant de coups portés au prestige de l'occupant. Ce qui leur valut la colère de Berlin qui exigeait de mettre rapidement les "terroristes juifs et étrangers hors d'état de nuire".

Missak Manouchian tombera au Mont-Valérien, avec vingt-et-un de ses camarades, sous les balles de l'ennemi, le 19 février 1944. Également condamnée à mort, la jeune femme, Olga (Golda) Bancic, sera décapitée en Allemagne. Joseph Epstein et vingt-huit autres partisans français seront fusillés le 11 avril 1944. Louis Aragon a écrit sur cet épisode un poème magnifique, chanté avec beaucoup d'émotion par Léo Férré.

Source (http://perso.orange.fr/pcf.evry/manouchian.htm)

Louis, Albert, Jean Coquillet est né le 6 mars 1921, à Saint-Méen-le-Grand (35), d'un père cheminot et d'une mère travaillant aussi à la S.N.C.F. Bon élève, il obtient à 12 ans une mention " bien" à son certificat d'études. Il va ensuite à l'E.P.S., École Primaire Supérieure, puis à l'École Industrielle. Il entre apprenti à l'École des Chemins de Fer de Rennes et devient lui aussi cheminot.

Louis, Albert, Jean Coquillet est né le 6 mars 1921, à Saint-Méen-le-Grand (35), d'un père cheminot et d'une mère travaillant aussi à la S.N.C.F. Bon élève, il obtient à 12 ans une mention " bien" à son certificat d'études. Il va ensuite à l'E.P.S., École Primaire Supérieure, puis à l'École Industrielle. Il entre apprenti à l'École des Chemins de Fer de Rennes et devient lui aussi cheminot.

En 1938, il est l'un des dirigeants des Jeunesses Communistes.

Le 21 décembre 1939, comme son père, il devient Sapeur Pompier volontaire de la Ville de Rennes et habite avec sa famille dans le logement du Palais Saint-Georges.

Dès l'entrée des troupes allemandes, le 18 juin 1940, à Rennes, il organise la Jeunesse Communiste, appelle par tracts à lutter contre l'occupant et contre le gouvernement de Vichy. Dès juillet, Louis surnommé "Lizette", prend une part très active à la lutte clandestine, très vite il rentre en contact avec Henri Bannetel, étudiant en Médecine et René Le Herpeux, étudiant en Médecine, dirigeant des étudiants communistes. Autour de lui d'autres noms de la résistance rennaise : André Rouault, Jean Courcier, Robert Barbier, Jean Rolland, Bernard Sidobre, René Even, Raymond Le Cornec, Dinard, Rémy et Jules Le Brun, mais aussi Maurice Hay, Léost et Fourrier (fusillés le 30 décembre 1942, à la Maltière, à Saint-Jacques-de-la-Lande).

Louis Coquillet conduit les premières luttes des jeunes résistants, il est l'un des premiers F.T.P., Franc Tireur Partisan, et assure des liaisons Paris-Bretagne, transportant de grandes quantités d'armes et de tracts.

Fin 1940, il est secrétaire régional des Jeunesses Communistes.

Activement recherché, en août 1941, la police spéciale de Vichy se présente au domicile de la famille Coquillet au Palais Saint-Georges, seul Louis est absent. A son arrivée, il est ceinturé et fouillé, sur lui est trouvée une clef que le commissaire soupçonne être celle du local de fabrications de tracts et de cache d'armes. Sans perdre son sang froid, Louis Coquillet explique que c'est simplement la clef de l'appartement et le prouve sur-le-champ. Il introduit la clef dans la serrure et ferme violemment la porte et enferme tout le monde à l'intérieur. Louis se sauve à toutes jambes, se rend chez des camarades, retrouve ensuite sa fiancée et partent se réfugier tous les deux à Paris.

Il entre aux "Bataillons de la Jeunesse" de Paris. Le 23 août 1941, sous les ordres du Colonel Fabien, au métro Barbès, il participe à l'exécution d'un officier allemand. Il participe à de nombreuses opérations, comme l'attaque d'une centrale électrique ou l'attaque de la Feldgendarmerie, boulevard des Batignolles à Paris, où un autre officier allemand est tué.

Trop longtemps dans la clandestinité, il décide de se rendre dans un restaurant parisien où il est arrêté au cours d'un banal contrôle d'identité de la Police allemande. On trouvera sur lui un cachet de cyanure qu’il avait pour consigne d’avaler pour ne pas tomber vivant aux mains de la police.

Louis Coquillet est incarcéré à la prison de la Santé où il est torturé. Un procès à lieu à la maison de la chimie de Paris, transformé en tribunal pour la circonstance, 23 hommes dont Louis Coquillet sont condamnés à mort par des militaires allemands.

Louis Coquillet est fusillé, avec ses camarades d'infortunes le 17 avril 1942, au Mont-Valérien à Paris.

Il est titulaire à titre posthume de la Croix de Guerre avec l'étoile d'argent et de la Légion d'Honneur.

Source (http://assoc.orange.fr/memoiredeguerre/biogr/coquillet.htm)

Lire aussi http://www.resistance-ftpf.net/chimie/pages/louis-coquill... et http://www.humanite.fr/2003-09-20_Politique_-Mont-Valerie...

14:40 Publié dans souvenirs | Lien permanent | Commentaires (1) | ![]() Facebook |

Facebook |

mardi, 04 septembre 2007

in et off

00:09 Publié dans coup de coeur, souvenirs | Lien permanent | Commentaires (1) | ![]() Facebook |

Facebook |

samedi, 30 juin 2007

Rien n'est plus beau que le montage d'un chapiteau.

"Je n'ai jamais compris que l'on puisse dire "Quel cirque!" pour évoquer une pagaille, alors que rien n'est plus organisé que le cirque.

Ou " Il fait le clown ", jeté avec mépris, alors que rien n'est plus sérieux qu'un clown.

Heure par heure, tout est minuté, étudié, depuis des décennies.

Modernisme, progrès sont des mots qui n'ont pas cours au cirque.

Rien n'est plus beau que le montage d'un chapiteau, plus émouvant que ces heures de travail.

Pour quelques moments d'oubli, de bonheur.

Quand, après le spectacle, comme un film qui se déroule à l'envers, on fait le démontage, qu'il ne reste qu'un rond de sciure dans un espace infini.

Ce rond est notre paradis.

On se dit qu'on a de la chance de faire partie de ce monde de baladins, de saltimbanques.

Tant que nous existons tout n'est pas perdu."

Annie Fratellini

Il y a 10 ans, Annie Fratellini disparaissait à soixante-quatre ans des suites d’un cancer. Annie Fratellini avait de qui tenir! Elle faisait partie d’une dynastie de véritables gens du voyage. Elle était l'arrière petite fille de Gustavo Fratellini, le fondateur de la dynastie, la petite fille de Paul, et la petite nièce de Louis, François et Albert Fratellini. Son père, Victor Fratellini, était trapéziste et clown, sa mère Suzanne était la fille de Gaston Rousseau, qui fut directeur du Cirque de Paris. C’est sur la piste du cirque Médrano qu’Annie avait fait ses premiers pas en 1948. On peut la voir en équilibre sur une boule, jouant du saxo.

Il y a 10 ans, Annie Fratellini disparaissait à soixante-quatre ans des suites d’un cancer. Annie Fratellini avait de qui tenir! Elle faisait partie d’une dynastie de véritables gens du voyage. Elle était l'arrière petite fille de Gustavo Fratellini, le fondateur de la dynastie, la petite fille de Paul, et la petite nièce de Louis, François et Albert Fratellini. Son père, Victor Fratellini, était trapéziste et clown, sa mère Suzanne était la fille de Gaston Rousseau, qui fut directeur du Cirque de Paris. C’est sur la piste du cirque Médrano qu’Annie avait fait ses premiers pas en 1948. On peut la voir en équilibre sur une boule, jouant du saxo.

Avec son mari l'acteur Pierre Etaix, elle avait créé l'École Nationale du cirque Annie Fratellini, en 1974. L'école Fratellini lui survit, sa fille, Valérie Fratellini, trapéziste et écuyère, ayant décidé de reprendre le flambeau il y a quelques années.

21:25 Publié dans souvenirs | Lien permanent | Commentaires (2) | ![]() Facebook |

Facebook |

mercredi, 27 juin 2007

"Le Soleil vêt de noir le bel or de ses feux ; Le bel œil de ce monde est privé de ses yeux."

(dans Jugement, de Théodore Agrippa d' Aubigné)

L'été arrive, et avec lui les incendies. Hier, l'un d'eux a parcouru 500 hectares dans le Var. Il pourrait être dû à un jet de mégot depuis une voiture, selon la justice ...

L'été arrive, et avec lui les incendies. Hier, l'un d'eux a parcouru 500 hectares dans le Var. Il pourrait être dû à un jet de mégot depuis une voiture, selon la justice ...

Je suis née un mois avant le grand incendie d'août 1949 dans la forêt girondine. C’était une année d’extrême sécheresse. Parti d'une scierie forestière de Saucats, le feu faisait rage autour de Bordeaux et, attisé par le vent, dévorait la forêt, sans doute mal entretenue pendant les années de guerre. Et puis, racontera-t-on longtemps, de vieilles querelles, des rancœurs ... La commune de Saucats envoya immédiatement l'unique engin de défense qu'elle possédait à cette époque, une ancienne autochenille Citroën rescapée du raid Paris-Pekin qui, à la vitesse de 10 km/heure, mit plus d'une heure pour atteindre le feu et déverser ses 600 litres d'eau. Le deuxième jour, les pompiers, les habitants des communes avoisinantes et les soldats du contingent appelés en renfort furent surpris et encerclés par les flammes ... l’incendie fit 82 victimes, et détruisit 140 000 ha ...

On m'a raconté que la fumée plongeait Bordeaux dans l’obscurité et obligeait les voitures à circuler tous phares allumés. Partout dans le département les habitants étaient sur le qui-vive. Ils regardaient avec appréhension les cendres venues du ciel qui tombaient sur les toitures et les jardins. Craignant le pire, ils avaient préparé à tout hasard des tuyaux d’arrosage et rempli des seaux d’eau ... A Andernos où mes grands parents passaient leurs vacances, la population très inquiète fuyait vers la plage avec bagages et provisions.

On m'a raconté que la fumée plongeait Bordeaux dans l’obscurité et obligeait les voitures à circuler tous phares allumés. Partout dans le département les habitants étaient sur le qui-vive. Ils regardaient avec appréhension les cendres venues du ciel qui tombaient sur les toitures et les jardins. Craignant le pire, ils avaient préparé à tout hasard des tuyaux d’arrosage et rempli des seaux d’eau ... A Andernos où mes grands parents passaient leurs vacances, la population très inquiète fuyait vers la plage avec bagages et provisions.

De 1942 à 1949, c'est au total 250 000 hectares de forêts qui sont détruits dans les Landes, et un député socialiste Charles Lamarque-Cando jouera un rôle primordial dans la création du corps des sapeurs-pompiers forestiers ainsi que dans celle du fonds forestier national. Aujourd'hui la Gironde et les Landes se sont équipés de casernes de pompiers avec des engins performants et du personnel permanent, régulièrement entraîné, et les chemins d’accès à la forêt sont entretenus et débroussaillés. Partout, des miradors permettent de scruter les départs de feu et d'intervenir rapidement.

J'ai passé une partie des weekends et des vacances de mon adolescence dans ces Landes girondines, marquées par le feu. J'y ai fumé mes premières (et dernières) cigarettes, mais jamais il ne nous serait venu à l'idée de jeter nos mégots n'importe où ! Les restes calcinés des pins, le monument de Cestas étaient là pour nous rappeler qu'on ne joue pas impunément avec le feu !

19:30 Publié dans souvenirs | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |

Facebook |

jeudi, 31 mai 2007

Le "Camp des Corbeaux"

Résistante de la première heure, opposante à la torture en Algérie, Germaine Tillion fêtait ce mercredi 30 mai ses cent ans. Engagée dans la résistance, elle est dénoncée et arrêtée à gare de Lyon le 13 août 1942. En 1943, la jeune résistante est déportée à Ravensbrück. Un an avant Granny ...

Résistante de la première heure, opposante à la torture en Algérie, Germaine Tillion fêtait ce mercredi 30 mai ses cent ans. Engagée dans la résistance, elle est dénoncée et arrêtée à gare de Lyon le 13 août 1942. En 1943, la jeune résistante est déportée à Ravensbrück. Un an avant Granny ...

Une amie de ma grand-mère, Simone Rohner, avait écrit dès 1945 le récit de leur déportation (En enfer.- 9 Février 1944 - 8 Mai 1945), que j'ai retrouvé un jour par hasard sur internet. Ce récit, je l'ai relu hier soir quand j'ai réalisé brusquement que Madeleine R., ma grand-mère avait peut être croisé Germaine Tillion au Block réservé aux "politiques" avant d'être envoyée quelques semaines plus tard dans un autre camp, à Hanovre, pour travailler dans une usine d'armement ?

"[...] Après une marche assez longue, des pavés sonnèrent sous nos pas, nous distinguions dans la nuit étoilée de coquettes villas, des jardins, l'odeur des fleurs parvenait jusqu'à nous. Nous tournâmes à gauche et le portail de RAVENSBRÜCK brillamment illuminé apparut à nos yeux…

Il était environ minuit et nous étions le 18 Mai 1944.

RAVENSBRÜCK

**

Un grand portail de bois, genre rustique, violemment éclairé par des projecteurs, un bâtiment sur le côté gauche avec des marches, sur ces marches une quarantaine de S.S. hommes et femmes, la Commandante, calot sur l'oreille, chien dogue en laisse. Cela sentait l'effet organisé à notre intention, pour nous impressionner. J'ignore ce que ressentirent mes camarades, moi en toute sincérité, cela m'amusa, je trouvais cela grotesque.

Un grand portail de bois, genre rustique, violemment éclairé par des projecteurs, un bâtiment sur le côté gauche avec des marches, sur ces marches une quarantaine de S.S. hommes et femmes, la Commandante, calot sur l'oreille, chien dogue en laisse. Cela sentait l'effet organisé à notre intention, pour nous impressionner. J'ignore ce que ressentirent mes camarades, moi en toute sincérité, cela m'amusa, je trouvais cela grotesque.

Nous pénétrâmes sous le porche nous aperçûmes, car le camp intérieur était éclairé par des lampadaires électriques, de grandes bâtisses s'allongeant sur une sorte d'avenue. Nous n'eûmes pas le temps de voir grand chose, car nous faisant tourner sur la droite, nous pénétrâmes dans un bâtiment, par une entrée faiblement éclairée. Nos camarades s'engouffraient, poussées par des S.S. à l'intérieur d'une pièce obscure. Je fus saisie à la gorge par une atmosphère lourde, humide, n'y voyant rien, nous trébuchions les unes dans les autres, sur des valises, des sacs, le flot des camarades continuait d'entrer. Nous étions toutes debout, tassées, impossible de faire un mouvement.

La porte se referma.

Nos yeux s'habituant à l'obscurité, nous arrivâmes à distinguer vaguement des tiges pendant du plafond au-dessus de nos têtes et nous n'arrivions pas à saisir leur utilité. En tout cas, il était visible que l'exiguïté de la pièce n'était pas faite pour contenir 1 000 femmes et la chaleur devint suffocante, des femmes criaient, réclamant à boire, quelques-unes s'évanouirent, les autres se mirent à taper contre la porte afin de demander du secours, le bruit devint infernal, tout à coup, une femme cria d'une voix perçante :

Nos yeux s'habituant à l'obscurité, nous arrivâmes à distinguer vaguement des tiges pendant du plafond au-dessus de nos têtes et nous n'arrivions pas à saisir leur utilité. En tout cas, il était visible que l'exiguïté de la pièce n'était pas faite pour contenir 1 000 femmes et la chaleur devint suffocante, des femmes criaient, réclamant à boire, quelques-unes s'évanouirent, les autres se mirent à taper contre la porte afin de demander du secours, le bruit devint infernal, tout à coup, une femme cria d'une voix perçante :

- Nous sommes dans une chambre à gaz, ils vont nous asphyxier !

Imaginez la panique que ce cri déchaîna ? Des femmes se battaient, poussaient, hurlaient, sanglotaient, les coups redoublèrent dans la porte, c'était atroce. Brusquement nous fûmes inondées de lumière, nous nous aperçûmes à ce moment que nous étions dans les douches ; la porte s'ouvrit au même instant, la Commandante parut, suivie de femmes S.S. Une femme habillée en costume rayé gris et bleu, un triangle rouge et un numéro sur la poitrine, brassard jaune au bras, les accompagnait. C'était une prisonnière, elle s'adressa à nous en français :

Imaginez la panique que ce cri déchaîna ? Des femmes se battaient, poussaient, hurlaient, sanglotaient, les coups redoublèrent dans la porte, c'était atroce. Brusquement nous fûmes inondées de lumière, nous nous aperçûmes à ce moment que nous étions dans les douches ; la porte s'ouvrit au même instant, la Commandante parut, suivie de femmes S.S. Une femme habillée en costume rayé gris et bleu, un triangle rouge et un numéro sur la poitrine, brassard jaune au bras, les accompagnait. C'était une prisonnière, elle s'adressa à nous en français :

- Mesdames, la Commandante vous fait dire que si elle entend un seul bruit, des sanctions seront prises, ici ne l'oubliez pas le règlement est sévère. Vous êtes priées de ne pas bouger et d'attendre les ordres. Défense absolue de toucher aux robinets, l'eau est contaminée. Je vous prie de vous abstenir de toutes protestations, c'est dans votre intérêt !

La Commandante avait écouté sans mot dire, elle s'avança vers nous, rompit le flot des femmes, nous dévisageant d'un œil froid, cruel, son chien la suivait, et nous nous écartions à son approche. C'était une femme d'une quarantaine d'années, aux cheveux blonds grisonnants, coiffure "Aiglon" son calot posé sur le côté, bottée, cravache à la main. Elle ressortit au bout d'un instant et tout retomba dans l'obscurité, un silence angoissant régnait, il semblait que personne n'osait plus espérer. Au bout d'un moment, les conversations reprirent à voix basse nous étions toutes arrivées à nous asseoir sur nos paquets. Tonio me dit :

- Je n'en puis plus, je dors !

- Je n'en puis plus, je dors !

- Tu as raison, répondis-je, j'en fais autant !

Je m'endormis presque aussitôt, lourdement, affalée sur des valises, terrassée par 5 jours d'insomnie. Lorsque je repris conscience, la lumière était allumée, Madeleine me dit :

- Comment as-tu pu dormir malgré cette angoisse ? C'est insensé, je ne le comprends pas ! Je vis qu'elle pleurait.

- Mais voyons qu'as-tu ? Reprends-toi, je t'en prie ! lui dis-je.

- Impossible ! Cette nuit m'a bouleversé ! me disait-elle et ses larmes coulaient lourdes de détresse, elle resta ainsi 8 jours sans pouvoir se ressaisir…

Enfin après un laps de temps assez long, la porte s'ouvrit et on nous pria de sortir.

C'était l'aube, un ciel gris et une petite pluie fine tombait.

On nous fit mettre en rang par dix et nous restâmes là, debout. Tout à coup, nous vîmes déboucher de l'avenue, une troupe de femmes marchant au pas cadencé, pelle ou pioche sur l'épaule. La vision était dantesque, car elles étaient toutes hâves, des yeux immenses dans des visages ravagés, un foulard sur la tête cachait mal des têtes presque toutes tondues. Nous les regardions venir vers nous, stupéfiées, le souffle court. Quoi ? C'était des femmes comme nous ? Ce troupeau aux robes rayées, la plupart pieds nus… J'eus à ce moment la révélation du bagne, de l'horreur, une désespérance me saisit pendant quelques minutes, je tournais les yeux vers mes camarades, toutes avaient les yeux embués de larmes ; non ce n'est pas possible, jamais nous ne deviendrions ainsi, jamais, d'ailleurs la délivrance est proche… et je secouais d'un coup d'épaule l'angoisse agrippée après moi, mais je la sentais sourdre en mon cœur. La colonne défilait devant nous, visages de détresse, nous regardant sans une lueur de vie dans les yeux ; en fin de convoi aux signes de têtes nous criâmes :

On nous fit mettre en rang par dix et nous restâmes là, debout. Tout à coup, nous vîmes déboucher de l'avenue, une troupe de femmes marchant au pas cadencé, pelle ou pioche sur l'épaule. La vision était dantesque, car elles étaient toutes hâves, des yeux immenses dans des visages ravagés, un foulard sur la tête cachait mal des têtes presque toutes tondues. Nous les regardions venir vers nous, stupéfiées, le souffle court. Quoi ? C'était des femmes comme nous ? Ce troupeau aux robes rayées, la plupart pieds nus… J'eus à ce moment la révélation du bagne, de l'horreur, une désespérance me saisit pendant quelques minutes, je tournais les yeux vers mes camarades, toutes avaient les yeux embués de larmes ; non ce n'est pas possible, jamais nous ne deviendrions ainsi, jamais, d'ailleurs la délivrance est proche… et je secouais d'un coup d'épaule l'angoisse agrippée après moi, mais je la sentais sourdre en mon cœur. La colonne défilait devant nous, visages de détresse, nous regardant sans une lueur de vie dans les yeux ; en fin de convoi aux signes de têtes nous criâmes :

- Françaises !

Deux, trois voix s'élevèrent dans les rangs :

- Mangez toutes vos provisions, ils prennent tout !

Des S.S. bondirent dans la direction des voix et des coups s'abattirent sur des nuques, malgré tout, elles continuèrent à crier :

- Mangez tout, mangez tout…

Nous vîmes arriver des groupes de 4 femmes, sortant d'allées transversales, donnant sur le côté droit de l'avenue elles se dirigeaient toutes vers une large bâtisse en briques roses qui faisait suite aux bâtiments des douches. Elles en ressortaient avec de lourds bidons de 60 à 80 litres, nous les voyions ployer sous la charge.

C'était la corvée des cuisines.

Des S.S. nous gardaient, ainsi que des prisonnières Polonaises ayant au bras un brassard vert. Le jour se leva, la pluie tombait toujours et nous transperçait petit à petit, nous étions toutes lasses infiniment, nous nous étions assises sur les valises, nous protégeant sous nos couvertures, nous ressemblions ainsi à un campement de Bédouins. Il était à peu près 4 h 1/2 lorsqu'une sirène sonna ; de tous côtés des femmes en rang de 5 arrivaient et vinrent se placer sur la large avenue. Nous assistâmes un premier appel du camp, celui-ci dura au moins 2 h. Puis elles repartirent, les unes vers les blocs, les autres vers la sortie, c'était les travailleuses qui se rendaient dans différentes usines entourant le camp (nous sûmes cela plus tard).

Vers 7 h des prisonnières nous apportèrent des bidons et des écuelles, la distribution d'un jus clair, dénomm é"café" nous fut faite. Cela nous parut bon tant la soif nous dévorait depuis 6 jours… c'était le premier liquide que nous absorbions et nous le bûmes goulûment.

L'attente continua.

Nous sentions la faim nous gagner et tranquillement, sous l'oeil des S.S. les provisions sortirent des sacs. Ce fut une véritable curée, car nous avions encore aux oreilles le cri des camarades : "Mangez vos provisions !". Boîtes de conserves, fromage, lait condensé, chocolat, gâteaux, sucre, confiture, tout y passa, dans un mélange hétéroclite, sardines après confiture, que nous importait, nous bâfrions… Malgré notre ardeur, bien des choses restaient, car beaucoup de camarades avaient cru bien faire en entassant des réserves.

La pluie tombait toujours… nous grelottions, Madeleine et moi malgré sa couverture de fourrure que nous avions sur le dos. Celle-ci remarqua les yeux admiratifs des S.S. :

- Les garces, dit-elle, si elles croient se l'approprier tu vas voir ce que j'en fais… Aide-moi !

Toutes deux nous nous mîmes à déchirer, dépioter les peaux, c'était du ventre de petits gris, puis elle l'étala sur le sol plein de boue et la piétina consciencieusement. J'aurai voulu que vous voyiez l'aspect de la couverture ! Je ne pouvais m'empêcher de rire aux larmes de ce vandalisme voulu.

[...]

Nous regardions les camarades entrer 10 par 10 par une porte, vêtues plus ou moins élégamment suivant leur condition et ressortant un quart d'heure après, par une autre porte, entièrement nues. Le contraste était frappant, nous ne pouvions nous empêcher de rire de certaines têtes entièrement rasées, lorsque les filles étaient jeunes, passe encore, mais nous vîmes venir de pauvres vieilles honteuses, ne sachant comment cacher la misère de leur nudité. C'était lamentable ! Quelques-unes étaient tondues et nous nous demandions pourquoi, exemple la Générale Audibert qui avait 73 ans !…

En ressortant, elles nous prévinrent que la fouille était complète… (j'avais camouflé la lettre de mon Jacques dans un papier cellophane, là où vous pensez !). Je me décidai la mort dans l'âme à la détruire, ce fut pour moi, un gros chagrin, car je tenais tellement à cette petite lettre, c'était tout ce qui me restait de lui…

Une de nos camarades, peu de temps après, nous prévint que nous pouvions nous arranger avec une Polonaise pour camoufler les choses auxquelles nous tenions le plus, contre de la nourriture. Trop tard, pour moi… Je lui remis à tout hasard, mon tricot, un petit porte-monnaie dans lequel j'avais mis mon mouchoir brodé en cellule. Celui-ci nous avait servi de drapeau pendant tout le voyage, nous l'agitions par la fenêtre au passage des gares.

Lorsqu'elles étaient au nombre de 40, elles s'installaient sous les douches et les S.S. les arrosaient d'eau bouillante ou glacée, suivant leur fantaisie… puis vous receviez un paquet de vêtements ficelé : 1 chemise, 1 culotte, 1 robe, 1 foulard, des claquettes.

Qu'importe la taille.

[...]

Le lendemain nous fîmes connaissance avec le premier appel.

Le jour se levait à peine et nous frissonnions dans nos robes de bois. Nous étions debout sur 10 rangs de 100 au garde-à-vous et cela durait de 1 h 1/2 à 2 h environ. Une fois même à la suite d'une évasion nous restâmes 5 h ainsi. Lorsque le"Achtung !" retentissait, nous nous immobilisions toutes, tête droite, yeux fixés devant nous. 4 ou 5 S.S. nous comptaient, nous examinaient, puis signaient le cahier du bloc que leur présentait la Blokowa,. Sitôt le signal de la sirène nous nous ruions toutes vers l'entrée du bloc. Pendant notre attente, nous regardions le jour se lever, et suivions des yeux la course des nuages dans le ciel. Je dois dire qu'à RAVENSBRÜCK celui-ci était d'une grande luminosité, était-ce la réverbération des marais, du sable dans la plaine ou le peu d'éloignement de la BALTIQUE ? Je l'ignore, mais les jours et les nuits étaient merveilleux de pureté, il semblait que rien n'altérait l'air outre la terre et le ciel. Seul, parfois un brouillard venant de cheminées du camp, recouvrait celui-ci, nous avions remarqué l'odeur étrange qui s'en dégageait, un soir même une camarade nous fit la réflexion suivante, en regardant une lueur rouge s'élevant de celle-ci :

- Qu'est-ce qu'ils font comme cuisine !

En effet, curieuse cuisine que celle des corps de nos camarades qui s'envolaient ainsi en fumée et que nous prenions pour du brouillard… mais nous étions nouvelles et nous ne sûmes que plus tard ce macabre détail."

Durant sa détention, Germaine Tillion écrit une opérette-revue, "Le Verfügbar aux enfers", texte stupéfiant écrit dans un seul but, survivre à la barbarie nazie. A sa vision ironique et distanciée d'un quotidien infernal se mêle le souvenir musical d'airs d'opéra ou d'opérette, de chansons légères ou nostalgiques des années folles. Le "Verfügbar aux Enfers" illustre le pouvoir subversif et salvateur de la légèreté sur le tragique, que j'ai également retrouvé dans le récit de Simone Rohner ...

L'œuvre n'a jamais encore été jouée. Elle est adaptée pour la première fois à la scène par de jeunes artistes habités du devoir de mémoire et de transmission, et jouée au Théâtre du Châtelet (Paris) du 02 Juin au 03 Juin 2007

Les dessins qui illustrent cette note ont été fait à Ravenbruck (http://www.chgs.umn.edu/Visual___Artistic_Resources/Women... ). voir aussi un article sur "l'art et les camps" http://perso.orange.fr/d-d.natanson/art_et_camps.htm#prem...

22:30 Publié dans souvenirs | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |

Facebook |

dimanche, 27 mai 2007

Arènes sanglantes

"Pendant que le public envahissait tumultueusement la place, et que le vaste entonnoir des gradins se noircissait d’une foule de plus en plus compacte, les toreros arrivaient les uns après les autres par une porte de derrière dans l’endroit qui leur sert de foyer, et où ils attendent l’heure de la funcion.

"Pendant que le public envahissait tumultueusement la place, et que le vaste entonnoir des gradins se noircissait d’une foule de plus en plus compacte, les toreros arrivaient les uns après les autres par une porte de derrière dans l’endroit qui leur sert de foyer, et où ils attendent l’heure de la funcion.

C’est une grande salle blanchie à la chaux, d’un aspect triste et nu. Quelques petites bougies y font trembloter leurs étoiles d’un jaune fade devant une image enfumée de Notre-Dame suspendue à la muraille ; car, ainsi que tous les gens exposés par état à des périls de mort, les toreros sont dévots, ou tout au moins superstitieux ; chacun possède une amulette, à laquelle il a pleine confiance ; certains présages les abattent ou les enhardissent ; ils savent, disent-ils, les courses qui leur seront funestes. Un cierge offert et brûlé à propos peut cependant corriger le sort et prévenir le péril. Il y en avait bien, ce jour-là, une douzaine d’allumés, ce qui prouvait la justesse de la remarque de don Andrès sur la force et la férocité des taureaux de Gaviria qu’il avait vus la veille à l’Arroyo, et dont il décrivait avec tant d’enthousiasme les qualités à sa fiancée Feliciana, médiocre appréciatrice de semblables mérites.

Il vint à peu près une douzaine de toreros, chulos, banderilleros, espadas, embossés dans leurs capes de percaline glacée. Tous, en passant devant la madone, firent une inclinaison de tête plus ou moins accentuée. Ce devoir accompli, ils allèrent prendre sur une table la copa de fuego, petite coupe à manche de bois et remplie de charbon, posée là pour la plus grande commodité des fumeurs de cigarettes et de puros, et se mirent à pousser des bouffées en se promenant ou campés sur les bancs de bois le long du mur.

Un seul passa devant le tableau révéré sans lui accorder cette marque de respect, et s’assit à l’écart en croisant l’une sur l’autre des jambes nerveuses que le luisant du bas de soie aurait pu faire croire de marbre. Son pouce et son index, jaunes comme de l’or, sortaient par l’hiatus de son manteau, tenant serré un reste de papelito aux trois quarts consumé. Le feu s’approchait de l’épiderme de manière à brûler des doigts plus délicats; mais le torero n’y faisait pas attention, occupé qu’il paraissait d’une pensée absorbante.

C’était un homme de vingt-cinq à vingt-huit ans. Son teint basané, ses yeux de jais, ses cheveux crépus démontraient son origine andalouse. Il devait être de Séville, cette prunelle noire de la terre, cette patrie naturelle des vaillants garçons, des bien plantés, des bien campés, des gratteurs de guitare, des dompteurs de chevaux, des piqueurs de taureaux, des joueurs de navaja, de ceux du bras de fer et de la main irritée.

Il eût été difficile de voir un corps plus robuste et des membres mieux découplés. Sa force s’arrêtait juste au point où elle serait devenue de la pesanteur. Il était aussi bien taillé pour la lutte que pour la course, et, si l’on pouvait supposer à la nature l’intention expresse de faire des toreros, elle n’avait jamais aussi bien réussi qu’en modelant cet Hercule aux proportions déliées.

Par son manteau entrebâillé, on voyait pétiller dans l’ombre quelques paillettes de sa veste incarnat et argent, et le chaton de la sortija qui retenait les bouts de sa cravate ; la pierre de cet anneau était d’une assez grande valeur, et montrait, comme tout le reste du costume, que le possesseur appartenait à l’aristocratie de sa profession. Son moño de rubans neufs, lié à la petite mèche de cheveux réservée exprès, s’épanouissait derrière sa nuque en touffe opulente ; sa montera, du plus beau noir, disparaissait sous des agréments de soie de même couleur, et se nouait sous son menton par des jugulaires qui n’avaient jamais servi ; ses escarpins, d’une petitesse extraordinaire, auraient fait honneur au plus habile cordonnier de Paris, et eussent pu servir de chaussons à une danseuse de l’Opéra.

Cependant Juancho, tel était son nom, n’avait pas l’air ouvert et franc qui convient à un beau garçon bien habillé et qui va tout à l’heure se faire applaudir par les femmes : l’appréhension de la lutte prochaine troublait-elle sa sérénité ? Les périls que courent les combattants dans l’arène, et qui sont beaucoup moins grands qu’on ne pense, ne devaient avoir rien de bien inquiétant pour un gaillard découplé comme Juancho. Avait-il vu en rêve un taureau infernal portant sur des cornes d’acier rougi un matador embroché ?"

Théophile gautier (Militona)

Ce week-end, c'est la féria de Nîmes, véritable institution pour la ville : Pendant quelques jours la ville prend des accents espagnols et la fièvre s'empare de la population qui vit au rythme du flamenco, entraînée par la musique des penas ! On célèbre un animal élevé au rang d'un dieu, le Taureau que l'homme défie lors de courses effrénées et de corridas.

Ce week-end, c'est la féria de Nîmes, véritable institution pour la ville : Pendant quelques jours la ville prend des accents espagnols et la fièvre s'empare de la population qui vit au rythme du flamenco, entraînée par la musique des penas ! On célèbre un animal élevé au rang d'un dieu, le Taureau que l'homme défie lors de courses effrénées et de corridas.

J'aime les animaux et la corrida devrait me révulser et pourtant j'avoue qu'elle me fascine depuis l'enfance. Sans doute le souvenir des arènes en bois du Bouscat, près de Bordeaux, qui furent détruites par un incendie en 1961, à quelques centaines de mètres de chez mes grands parents. Les camions, après avoir déchargé les taureaux, venaient se garer dans la rue, devant la maison, et je me souviens d'avoir vu (et senti !) les bêtes mortes mais encore chaudes que l'on ramenait vers l'abattoir. Ma ville natale avait d'ailleurs une forte tradition tauromachique puisqu'elle possédait aussi autrefois 2 autres arènes à La Benatte et à Talence, tradition glorifiée par Francisco Goya qui réalisa pendant son exil aquitain un recueil de lithographies intitulé Les Taureaux de Bordeaux.

Autre souvenir qui m'a marquée, le premier film que j'ai vu au cinéma, 2 ou 3 ans avant l'incendie du Bouscat : j'étais en vacances au Pays basque, un petit village appelé Estérencuby, et c'était jour de fête : pelote basque, danses, chants... et le soir, pour finir en beauté, quelques parents avaient décidé d'emmener les enfants au cinéma à Saint Jean Pied de Port. Refus de mes parents qui estimaient que le film n'était pas pour les enfants, et déception de voir partir mes copains. J'ai dû pleurer à chaudes larmes, ce qui a dû amadouer mon père ! Alors course folle pour parcourir la dizaine de kilomètres et finalement j'ai rejoint mes copains; le film était déjà ancien et s'appelait Arènes sanglantes, je me souviens encore de Tyrone Power endossant l'habit de lumière …

Autre souvenir qui m'a marquée, le premier film que j'ai vu au cinéma, 2 ou 3 ans avant l'incendie du Bouscat : j'étais en vacances au Pays basque, un petit village appelé Estérencuby, et c'était jour de fête : pelote basque, danses, chants... et le soir, pour finir en beauté, quelques parents avaient décidé d'emmener les enfants au cinéma à Saint Jean Pied de Port. Refus de mes parents qui estimaient que le film n'était pas pour les enfants, et déception de voir partir mes copains. J'ai dû pleurer à chaudes larmes, ce qui a dû amadouer mon père ! Alors course folle pour parcourir la dizaine de kilomètres et finalement j'ai rejoint mes copains; le film était déjà ancien et s'appelait Arènes sanglantes, je me souviens encore de Tyrone Power endossant l'habit de lumière …

01:20 Publié dans cinéma, litterature, souvenirs, traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |

Facebook |

jeudi, 17 mai 2007

Eux aussi ont donné leur sang pour la Liberté

Le 21 février 1944

Ma chère Mélinée, ma petite orpheline bien aimée,

Dans quelques heures je ne serai plus de ce monde. Nous serons fusillés cet après-midi à quinze heures. Cela m'arrive comme un accident dans ma vie. Je n'y crois pas mais je sais pourtant que je ne te verrai plus jamais. Que puis-je t'écrire ? Tout est confus en moi et bien clair en même temps.

Je m'étais engagé dans l'armée de la Libération en soldat volontaire et je meurs à deux doigts de la victoire et du but. Bonheur à ceux qui vont nous survivre. Écoutez la douceur de la liberté, de la paix de demain.

Je suis sûr que le peuple français et tous les combattants de la liberté sauront honorer notre mémoire dignement.

Au moment de mourir, je proclame que je n'ai aucune haine contre le peuple allemand. Chacun aura ce qu'il mérite comme châtiment et comme récompense. Le peuple allemand et tous les autres peuples vivront en paix et en fraternité après la guerre qui ne durera plus longtemps. Bonheur à tous.

J'ai un regret profond de ne t'avoir pas rendue heureuse. J'aurais bien voulu avoir un enfant de toi, comme tu le voulais toujours. Je te prie donc de te marier après la guerre sans faute et d'avoir un enfant pour accomplir ma: dernière volonté. Marie-toi avec quelqu'un qui puisse te rendre heureuse.

Tous mes biens et toutes mes affaires, je te les lègue à toi, à ta soeur et à mes neveux. Après la guerre, tu pourras faire valoir ton droit à la pension de guerre en tant que ma femme car je meurs en soldat régulier de l'armée française de la Libération. Avec l'aide des amis qui voudront bien m'honorer, tu feras éditer mes poèmes et mes écrits. Tu apporteras mes souvenirs, si possible, à mes parents en Arménie.

Je mourrai tout à l'heure avec mes vingt-trois camarades avec le courage et la sérénité d'un homme qui a la conscience bien tranquille.

Aujourd'hui il y a du soleil. C'est en regardant le soleil et la belle nature que j'ai tant aimée que je dirai Adieu à la vie et à vous tous, ma bien chère femme, et mes bien chers amis.

Je t'embrasse bien fort ainsi que ta sœur et tous les amis qui me connaissent de loin ou de près. Je vous serre tous sur mon cœur. Adieu.

Ton mari, ton ami, ton camarade.

Missak MANOUCHIAN.

00:25 Publié dans Histoire, musique, souvenirs | Lien permanent | Commentaires (2) | ![]() Facebook |

Facebook |

lundi, 11 décembre 2006

Le boucher de Santiago a retrouvé ses amis dictateurs Franco, Mussolini , Ceausescu …

Pinochet a échappé à ses juges. Le monde de justice rêvé par Victor Jara n'est pas pour demain.

« On amena Victor et on lui ordonna de mettre les mains sur la table. Dans celles de l'officier, une hache apparut. D'un coup sec il coupa les doigts de la main gauche, puis d'un autre coup, ceux de la main droite. On entendit les doigts tomber sur le sol en bois. Le corps de Victor s'écroula lourdement. On entendit le hurlement collectif de 6 000 détenus. L'officier se précipita sur le corps du chanteur-guitariste en criant : " Chante maintenant pour ta putain de mère ", et il continua à le rouer de coups. Tout d'un coup Victor essaya péniblement de se lever et comme un somnambule, se dirigea vers les gradins, ses pas mal assurés, et l'on entendit sa voix qui nous interpellait : " On va faire plaisir au commandant. " Levant ses mains dégoulinantes de sang, d'une voix angoissée, il commença à chanter l'hymne de l'Unité populaire, que tout le monde reprit en chour. C'en était trop pour les militaires ; on tira une rafale et Victor se plia en avant. D'autres rafales se firent entendre, destinées celles-là à ceux qui avaient chanté avec Victor. Il y eut un véritable écroulement de corps, tombant criblés de balles. Les cris des blessés étaient épouvantables. Mais Victor ne les entendait pas. Il était mort. » Miguel Cabezas (extrait d'un article paru dans l'Humanité du 13 janvier 2000).

Victor Jara

"El aparecido"

23:55 Publié dans chronique à gauche, Histoire, souvenirs | Lien permanent | Commentaires (2) | ![]() Facebook |

Facebook |

vendredi, 08 décembre 2006

Enoooooooorme succès dans les salles !

Il y a 40 ans exactement sortait le film "La Grande Vadrouille" de Gérard Oury avec Bourvil, Louis De Funès ...

Il y a 40 ans exactement sortait le film "La Grande Vadrouille" de Gérard Oury avec Bourvil, Louis De Funès ...

Cette comédie de 1966 sur fond de Seconde Guerre mondiale, dans lequel on retrouve Bourvil et Louis de Funès, avait atteint les 11 millions d'entrées à la fin de sa première exploitation, puis les nombreuses resorties en salles lui ont permis d'atteindre le cap historique des 17 millions.

Mais ce film n'est que second au palmarès des box offices en France. Savez-vous qui est le premier?

03:06 Publié dans souvenirs | Lien permanent | Commentaires (1) | ![]() Facebook |

Facebook |

jeudi, 07 décembre 2006

"Coupons moteur arrière droit".

Le 7 décembre 1936 disparaissait dans l'Atlantique Sud le pilote Jean Mermoz et son équipage, le copilote Alexandre Pichodou, le mécanicien Jean Lavidalie, le navigateur Henri Ezan et le radio Edgard Cruveilhier.

00:30 Publié dans souvenirs | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |

Facebook |