mercredi, 26 mai 2010

Charles VII et la naissance de l'état moderne

J'aime les éphémérides, ils sont quelques fois pour moi le point de départ d'un article pour mon blog. Je me dis "tiens, qu'est-il arrivé un 15 mars, ou un 25 juin", et une date m'accroche, je pars dans des recherches historiques ou scientifiques ... j'aime bien le blog "il y a un siècle", et son très jeune frère "il y a trois siècles". L'auteur nous conte des événements d'il y a un siècle de manière vivante et souvent amusante, inventant les situations, mais en respectant le contexte historique, si bien qu'on pourrait croire qu'ils se sont passés réellement . Je n'ai pas ce talent de conteur, mes posts sont plus factuels mais, ne me prenant évidemment pas pour une historienne, je suis plutôt chroniqueuse et "compilateure" de tout ce que je trouve sur internet, en essayant tout de même de trier le vrai du faux dans la mesure de mes moyens ... je savoure ainsi la (re)découverte de notre histoire, y vagabonde parfois tellement que je dépasse allègrement la date en question, ce qui m'oblige à remettre à plus tard l'édition de ma note ...

J'aime les éphémérides, ils sont quelques fois pour moi le point de départ d'un article pour mon blog. Je me dis "tiens, qu'est-il arrivé un 15 mars, ou un 25 juin", et une date m'accroche, je pars dans des recherches historiques ou scientifiques ... j'aime bien le blog "il y a un siècle", et son très jeune frère "il y a trois siècles". L'auteur nous conte des événements d'il y a un siècle de manière vivante et souvent amusante, inventant les situations, mais en respectant le contexte historique, si bien qu'on pourrait croire qu'ils se sont passés réellement . Je n'ai pas ce talent de conteur, mes posts sont plus factuels mais, ne me prenant évidemment pas pour une historienne, je suis plutôt chroniqueuse et "compilateure" de tout ce que je trouve sur internet, en essayant tout de même de trier le vrai du faux dans la mesure de mes moyens ... je savoure ainsi la (re)découverte de notre histoire, y vagabonde parfois tellement que je dépasse allègrement la date en question, ce qui m'oblige à remettre à plus tard l'édition de ma note ...

Le Moyen Age est ma période préférée, sans doute parce que je peux coupler ces recherches avec celles concernant un autre de mes hobbys, l'enluminure. Cette fois ci, le hasard m'a fait (re)découvrir combien notre organisation politique et économique devait à cette période.

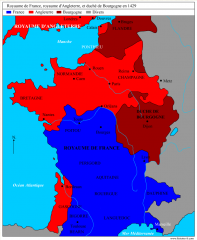

Onzième des douze enfants de Charles VI et d'Isabeau de Bavière, et troisième à porter ce prénom, Charles devient dauphin à la suite de la mort prématurée de ses deux frères aînés, Louis de France en 1413 et Jean, duc de Touraine, mort en 1417. En 1418, en pleine guerre civile entre Armagnacs et Bourguignons, l'héritier de la couronne doit quitter Paris, aux mains des Bourguignons, et se réfugie à Bourges où il prend le titre de régent, suite à la démence du souverain.

Onzième des douze enfants de Charles VI et d'Isabeau de Bavière, et troisième à porter ce prénom, Charles devient dauphin à la suite de la mort prématurée de ses deux frères aînés, Louis de France en 1413 et Jean, duc de Touraine, mort en 1417. En 1418, en pleine guerre civile entre Armagnacs et Bourguignons, l'héritier de la couronne doit quitter Paris, aux mains des Bourguignons, et se réfugie à Bourges où il prend le titre de régent, suite à la démence du souverain.

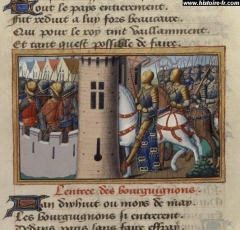

Henri V d'Angleterre, profitant de la folie du roi Charles VI de France et de la guerre civile entre Armagnacs et Bourguignons, relance la guerre de Cent Ans, remporte la bataille d'Azincourt en 1415, s'empare de la Normandie et installe son gouvernement au château de Rouen le 19 janvier 1419. À cette date, seul le Mont-Saint-Michel tient bon ! Les Anglais peuvent prendre Paris en 1419. Il s'allie alors avec le jeune duc de Bourgogne, Philippe le Bon, qui avait à venger le meurtre de son père Jean sans Peur par les partisans du dauphin à Montereau (10 septembre 1419) et avec la reine Isabeau de Bavière, et il obtient la couronne de France au traité de Troyes en 1420, à condition d'épouser Catherine de Valois, fille du roi de France, avec en dot l'Aquitaine et la Normandie, héritage d'Aliénor d'Aquitaine et de Guillaume le Conquérant confisqué petit à petit par la monarchie capétienne. Charles VI conserve néanmoins le titre de roi et son fils gouverne en qualité de régent les États qui lui restent.

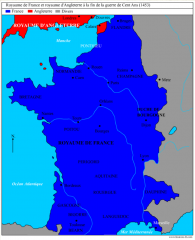

Cependant Paris est toujours occupé par les Anglais. Les notables se concertent pour mettre fin à la domination étrangère et ouvrent clandestinement les portes au connétable de Richemond qui reprend possession de la ville en 1436. Les Anglais sont alors inexorablement et progressivement repoussés. En 1453, ils ne contrôlent plus sur le continent que Calais, et les droits d'Henri VI sur le trône de France sont révoqués, Charles VII est donc rétabli sur le trône. Mais pour pouvoir bouter définitivement les Anglais hors de France, le roi doit disposer d'une armée mais pour cela il a besoin d'argent !

L'impôt et l'armée régulière ...

Déjà les "Etats" de 1435 ont admis que l'ancienne pratique "le roi vit du sien" n'est plus entièrement applicable en France face à la poussée des dépenses. Les revenus fournis par le domaine royal ne permettent plus au roi d'assumer les dépenses du royaume. Les Etats décident d'attribuer au roi les rentrées fiscales d'un impôt de consommation perçu sur les marchandises mises en vente : les aides. Parallèlement, la décision d'affranchir les clercs du paiement de cet impôt augmente les libertés, franchises et privilèges ceux-ci et renforce la cohésion de l'"ordre" du clergé. Les Etats de 1435 se plaignent par ailleurs des gens de guerre qui "continuellement s'arment et poursuivent les armes", ces "gens de guerre" étant souvent confondus avec l'"ordre" de la noblesse.

Déjà les "Etats" de 1435 ont admis que l'ancienne pratique "le roi vit du sien" n'est plus entièrement applicable en France face à la poussée des dépenses. Les revenus fournis par le domaine royal ne permettent plus au roi d'assumer les dépenses du royaume. Les Etats décident d'attribuer au roi les rentrées fiscales d'un impôt de consommation perçu sur les marchandises mises en vente : les aides. Parallèlement, la décision d'affranchir les clercs du paiement de cet impôt augmente les libertés, franchises et privilèges ceux-ci et renforce la cohésion de l'"ordre" du clergé. Les Etats de 1435 se plaignent par ailleurs des gens de guerre qui "continuellement s'arment et poursuivent les armes", ces "gens de guerre" étant souvent confondus avec l'"ordre" de la noblesse.

Car pour faire la guerre, le roi est obligé de faire appel à ses vassaux pour réunir l'Ost (coutume féodale du ban). Mais les vassaux ne sont tenus à répondre à l'appel que pendant 40 jours. Au delà, le roi doit recruter des compagnies de mercenaires. Lors des périodes de paix ou de trêve, ces mercenaires sans emploi se regroupent en bandes et vivent de pillages et de rançons. C'est ce qui s'était passé au début de la guerre de Cent Ans, après les victoires de Charles V et Du Guesclin, et se passe de nouveau après le traité d'Arras de 1435. Certaines de ces bandes, qui peuvent compter plusieurs milliers de membres, sont appelées les Écorcheurs. Elles sont souvent menées par des chefs qui ont servi Charles VII. Parmi les Écorcheurs les plus célèbres, on peut citer La Hire, Antoine de Chabannes, Jean Poton de Xaintrailles ou Rodrigue de Villandrando. Ces bandes mettent à mal les campagnes françaises, pillant, violant, brûlant et tuant et, selon les chroniques du temps, commettant des "abominations telles que les Sarrasins ne font pas aux Chrétiens".

Charles VII décide donc de poursuivre l'offensive avec une armée régulière, permettant d'assurer un engagement de longue durée aux anciens mercenaires. Il obtient progressivement des états de la langue d'Oïl puis d'Oc la possibilité de reconduire les "aides" sans réunir les états annuellement : c'est l'instauration de la permanence de l'impôt prélevé dans chaque famille du royaume.

Le 2 novembre 1439, les "Etats", réunis à Orléans, l'autorisent à lever régulièrement, chaque année, l'impôt pour la "taille des lances" (on parlera plus tard de la "taille" tout simplement). Le clergé et la noblesse en sont dispensés. Tirant parti de ces ressources financières régulières, le roi va pouvoir remplacer les mercenaires par une armée régulière. Dans ses Vigiles de Charles VII (écrites en 1439) Martial d'Auvergne écrit: "L'an mil quatre cent trente neuf / Le feu roi si fit les gens d'armes / Vêtir et habiller de neuf, / Car lors étoient en pauvres termes. / Les uns avoient habits usés / Allant par pièces et lambeaux / Et les autres tout déchirés / Ayant bon besoin de nouveau. / Si les monta et artilla, / Le feu roi selon son désir, / Et grandement les rhabilla / Car en cela prenoit plaisir."

Désormais nul ne peut être capitaine de gens d'armes sans avoir été nommé par le roi. Tous ceux qui étaient atteints par ces mesures, princes et seigneurs qui y voient, non sans raison, un risque pour leurs privilèges féodaux, chefs de bandes, ... cherchent aussitôt à en empêcher l'exécution, et dès lors "se machina une praguerie". Ce mouvement, appelé Praguerie parce qu'il coïncidait avec une manifestation analogue en Bohême, réunit plusieurs seigneurs de haut rang, comme le duc Charles I° de Bourbon, le comte de Dunois, le duc Jean II d'Alençon, le grand chambellan et ancien "favori" Georges de La Trémoïlle, et les capitaines de routiers, comme Antoine de Chabannes, etc. Il entraîna même le dauphin Louis, alors âgé de seize ans, dont l'ambition précoce commençaient à s'éveiller. Il est rapidement maté par le Connétable de Richemont.

Par une ordonnance en date du 26 mai 1445, à Louppy-le-Châtel (près de Bar-le-Duc), le roi Charles VII crée les Compagnies de l'ordonnance ou compagnies d'ordonnance. Cette nouvelle formation militaire, constituée avec les éléments les plus présentables des bandes d'écorcheurs, devient la première armée permanente à la disposition du roi de France. Chaque compagnie est commandée par un capitaine nommé par le roi et comprend cent lances garnies, une lance garnie comprenant six hommes : un homme d'armes en armure, trois archers, un coutilier et un page. Cent lances forment une compagnie. Les 15 compagnies totalisent 9 000 hommes, dont 6 000 combattants qui forment la grande ordonnance. En 1448, Charles VII crée la petite ordonnance : en cas de mobilisation, chaque paroisse (cinquante feux) est tenue de mettre à la disposition du roi un archer bien équipé et bien exercé. Pour compenser les charges qui pèsent sur lui, il est dispensé de la taille d'où son nom de "franc-archer". Choisi par les agents du roi, il est tenu au service de ce dernier. À l'image de l'Angleterre, la France se constitue ainsi une infanterie d'environ 8 000 francs-archers.

Par une ordonnance en date du 26 mai 1445, à Louppy-le-Châtel (près de Bar-le-Duc), le roi Charles VII crée les Compagnies de l'ordonnance ou compagnies d'ordonnance. Cette nouvelle formation militaire, constituée avec les éléments les plus présentables des bandes d'écorcheurs, devient la première armée permanente à la disposition du roi de France. Chaque compagnie est commandée par un capitaine nommé par le roi et comprend cent lances garnies, une lance garnie comprenant six hommes : un homme d'armes en armure, trois archers, un coutilier et un page. Cent lances forment une compagnie. Les 15 compagnies totalisent 9 000 hommes, dont 6 000 combattants qui forment la grande ordonnance. En 1448, Charles VII crée la petite ordonnance : en cas de mobilisation, chaque paroisse (cinquante feux) est tenue de mettre à la disposition du roi un archer bien équipé et bien exercé. Pour compenser les charges qui pèsent sur lui, il est dispensé de la taille d'où son nom de "franc-archer". Choisi par les agents du roi, il est tenu au service de ce dernier. À l'image de l'Angleterre, la France se constitue ainsi une infanterie d'environ 8 000 francs-archers.

La genèse de l'état moderne ...

Les Etats de 1439 et l'ordonnance du 26 mai 1445 jouent donc un rôle important dans la création de la France monarchique : ils définissent rigoureusement le droit de lever des armées et l'attribuent exclusivement au roi. Le droit de guerre ou de paix et le pouvoir de négocier avec les puissances étrangères deviennent un des attributs essentiels de la souveraineté en France. Après le droit de justice acquis sous les capétiens, avec la Curia regis , haute juridiction royale dérivée du conseil des vassaux, et les officiers royaux -baillis et sénéchaux - chargés de rendre et de contrôler la justice et créés par Philippe Auguste, après le monopole de battre la monnaie depuis Philippe de Valois par une ordonnance du 16 janvier 1346 déclarant "A nous et à notre majesté royale appartient seulement pour le tout, en notre royaume, le métier, le fait, la provision, et toute l'ordonnance de monnaie, et de faire monnoyer telles monnaie, et donner tel cours, pour tel prix, comme il nous plaît et comme bon nous semble" , confirmée par l'ordonnance du 20 mars 1381 "A nous seul, et pour le tout, de notre droit royal, par tout notre royaume, appartient de faire telles monnaies, comme il nous plaît, et de leur donner prix", c'est l'ensemble des droits régaliens qui sont ainsi clairement définis dans le royaume : Le souverain est seul justicier, seul homme de guerre, seul monnayeur ...

La cristallisation de la souveraineté nationale en la personne du Roi de France va s'accompagner, au cours du XVème et XVIème siècle, du développement des organisations permettant l'exercice de cette souveraineté, ancêtres de nos Services Publics ... L'administration centrale et territoriale se spécialise, se professionnalise et se hiérarchise. A la fin du Moyen Age, il existe un milieu d'officiers, distinct des seigneurs et des notables urbains, qui compose ces administrations : La Chancellerie, responsable de l'administration écrite, de la diplomatie, La Trésorerie, la cour des comptes qui contrôle la bonne gestion des comptes fiscaux et le parlement : C'est parmi les parlementaires que l'on remarque un milieu social autonome. En même temps se met en place une administration territoriale : Baillis, Sénéchaux, Receveur et Elus ... Les officiers prennent de plus en plus de pouvoir ; la carrière administrative est prometteuse.

Sur le plan juridique, le roi de France dispose du pouvoir législatif par le biais des ordonnances, qui portent sur le droit public et la réformation du royaume. Quant au droit privé, régi par la coutume, le roi cherche à le stabiliser, sinon à le rationaliser. Pour pallier les insuffisances du siècle précédent, Charles VII, dans le 125ème article de l'ordonnance de Montils-les-Tours (1454), ordonne aux baillis de rédiger les coutumes de leurs ressorts : "nous, voulant abréger les procès et litiges d'entre nos sujets et les relever de mise et dépends, et mettre certaineté ès jugements tant que faire se pourra, et ôter toutes manières de variations et contrariétés, ordonnons et décernons, déclarons et statuons que les coutumes, usages et styles de tous pays de notre royaume soient rédigés et mis en écrits (...) prohibons et défendons à tous les avocats de notre royaume qu'ils n'allèguent, ne proposent autres coutumes, usages et styles que ceux qui seront écrits, accordés et décrété comme dit est"

Sur le plan juridique, le roi de France dispose du pouvoir législatif par le biais des ordonnances, qui portent sur le droit public et la réformation du royaume. Quant au droit privé, régi par la coutume, le roi cherche à le stabiliser, sinon à le rationaliser. Pour pallier les insuffisances du siècle précédent, Charles VII, dans le 125ème article de l'ordonnance de Montils-les-Tours (1454), ordonne aux baillis de rédiger les coutumes de leurs ressorts : "nous, voulant abréger les procès et litiges d'entre nos sujets et les relever de mise et dépends, et mettre certaineté ès jugements tant que faire se pourra, et ôter toutes manières de variations et contrariétés, ordonnons et décernons, déclarons et statuons que les coutumes, usages et styles de tous pays de notre royaume soient rédigés et mis en écrits (...) prohibons et défendons à tous les avocats de notre royaume qu'ils n'allèguent, ne proposent autres coutumes, usages et styles que ceux qui seront écrits, accordés et décrété comme dit est"

Mais cette ordonnance est mal conçue : le projet de rédaction de chaque bailliage doit en effet être renvoyé au roi, lequel doit consulter le Parlement avant promulgation. L'expérience montre que le Parlement, débordé de réclamations, ne peut faire face. Charles VIII de France repensera donc le système dans l'ordonnance de Moulin du 2 septembre 1497 : dans chacun des bailliages, ce sont désormais des commissaires délégués, issus du Parlement, qui rédigent le projet élaboré par le bailli assisté des notables. En conséquence les coutumes d'application géographique restreinte disparaissent, et les différences entre coutumes, désormais aisément identifiables, se trouvent mises en pleine lumière. Dans un souci d'harmonisation, la monarchie décide donc la "réformation" des coutumes. Ce travail juridique permet au roi d'évincer progressivement le droit romain, et de le remplacer par un droit royal français.

La crise du Grand Schisme d'Occident (1378-1417) est également favorable au renforcement de l'autorité royale sur le clergé français. La publication en France des canons du Concile de Bâle de 1431, fournit l'occasion d'assurer cette autorité. Auparavant les papes s'attribuaient le droit de régenter les monarchies chrétiennes. Charles VII fait examiner ces canons par l'assemblée réunie à Bourges en 1438 et il les publie, amendés, en une "Pragmatique Sanction de Bourges", ordonnance promulguée le 7 juillet 1438 avec l'accord du clergé. Elle donne son autonomie à l'Eglise de France face à la papauté et à la curie romaine. Le roi s'affirme comme le gardien des droits de l'Église de France et surtout comme "première personne ecclésiastique du royaume". Son texte réserve à l'Église gallicane (c'est-à-dire française) tout ce qui relève de l'administration en laissant au pape ce qui relève de la foi. On peut admettre que cette "Pragmatique sanction" marque une étape importante dans le passage de la "Respublica christiana" - état de droit canon transcendant les divers Etats temporels, de droit civil et purement humain - à une conception moins exclusivement religieuse du monde, début d'un processus de laïcisation ... Ces idées que le "Prince" doit pouvoir disposer d'une force propre et de compétences militaires et que l'état laïc doit contrôler l'Église, Machiavel les théorisera quelques dizaines d'années plus tard dans "Le Prince" ...

La crise du Grand Schisme d'Occident (1378-1417) est également favorable au renforcement de l'autorité royale sur le clergé français. La publication en France des canons du Concile de Bâle de 1431, fournit l'occasion d'assurer cette autorité. Auparavant les papes s'attribuaient le droit de régenter les monarchies chrétiennes. Charles VII fait examiner ces canons par l'assemblée réunie à Bourges en 1438 et il les publie, amendés, en une "Pragmatique Sanction de Bourges", ordonnance promulguée le 7 juillet 1438 avec l'accord du clergé. Elle donne son autonomie à l'Eglise de France face à la papauté et à la curie romaine. Le roi s'affirme comme le gardien des droits de l'Église de France et surtout comme "première personne ecclésiastique du royaume". Son texte réserve à l'Église gallicane (c'est-à-dire française) tout ce qui relève de l'administration en laissant au pape ce qui relève de la foi. On peut admettre que cette "Pragmatique sanction" marque une étape importante dans le passage de la "Respublica christiana" - état de droit canon transcendant les divers Etats temporels, de droit civil et purement humain - à une conception moins exclusivement religieuse du monde, début d'un processus de laïcisation ... Ces idées que le "Prince" doit pouvoir disposer d'une force propre et de compétences militaires et que l'état laïc doit contrôler l'Église, Machiavel les théorisera quelques dizaines d'années plus tard dans "Le Prince" ...

Son fils Louis XI transformera ce pays dépeuplé en un État de grande puissance. Il crée les parlements de Bordeaux et de Dijon, il encourage le commerce et facilite l'accès de la France aux négociants étrangers, il améliore les routes, établit les premières postes (qui, à vrai dire, ne servirent d'abord qu'à la transmission de ses ordres), il favorise l'établissement de l'imprimerie à Paris et grâce à lui se fondent, à Tours, les premières manufactures de soieries. Mais surtout il posera les bases d'une unité territoriale et administrative aux dépends des pouvoirs locaux. En 1482, Louis XI parvient à récupérer la Picardie et la Bourgogne par le traité d'Arras. Par le jeu d'héritages, dont celui de René Ier d'Anjou, il entre en possession du Maine et de la Provence. L'unité du pays est rétablie, les frontières ne sont pas tout à fait celles de la France actuelle mais elles s'en rapprochent. En 1483, pour la première fois, la représentation des trois ordres est organisée pour l'ensemble du royaume et les Etats de langue d'Oïl et ceux de langue d'Oc forment les Etats Généraux. Plus tard, la progression du français dans les élites sociales puis l'Ordonnance de Villers-Cotterêts du 10 août 1539 instituant le français comme la langue des documents administratifs, montreront que les conseils du roi ont compris que l'intérêt de l'Etat commandait l'unification de la langue qui devait faciliter l'unification de la justice, de l'administration et du royaume.

Son fils Louis XI transformera ce pays dépeuplé en un État de grande puissance. Il crée les parlements de Bordeaux et de Dijon, il encourage le commerce et facilite l'accès de la France aux négociants étrangers, il améliore les routes, établit les premières postes (qui, à vrai dire, ne servirent d'abord qu'à la transmission de ses ordres), il favorise l'établissement de l'imprimerie à Paris et grâce à lui se fondent, à Tours, les premières manufactures de soieries. Mais surtout il posera les bases d'une unité territoriale et administrative aux dépends des pouvoirs locaux. En 1482, Louis XI parvient à récupérer la Picardie et la Bourgogne par le traité d'Arras. Par le jeu d'héritages, dont celui de René Ier d'Anjou, il entre en possession du Maine et de la Provence. L'unité du pays est rétablie, les frontières ne sont pas tout à fait celles de la France actuelle mais elles s'en rapprochent. En 1483, pour la première fois, la représentation des trois ordres est organisée pour l'ensemble du royaume et les Etats de langue d'Oïl et ceux de langue d'Oc forment les Etats Généraux. Plus tard, la progression du français dans les élites sociales puis l'Ordonnance de Villers-Cotterêts du 10 août 1539 instituant le français comme la langue des documents administratifs, montreront que les conseils du roi ont compris que l'intérêt de l'Etat commandait l'unification de la langue qui devait faciliter l'unification de la justice, de l'administration et du royaume.

00:32 Publié dans enluminures, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |

Facebook |

vendredi, 21 mai 2010

21 Mai 1910 : le prix du champagne !

Il y a 100 ans, pour avoir effectué un vol d'une quarantaine de minutes entre Calais et le Royaume-Uni le 21 Mai 1910, le français Jacques de Lesseps gagne le prix de 12 500 francs-or (ce qui ferait aujourd'hui un peu moins de 40 000 €) créé le 15 novembre 1906 par André Ruinart de Brimont, pour récompenser une traversée de la Manche par « un appareil plus lourd que l'air, se mouvant par les seuls moyens de propulsion du bord ». Ce prix est complété par la prime de 100 £ offerte par le Daily Mail pour le second vol au dessus de la Manche.

Il y a 100 ans, pour avoir effectué un vol d'une quarantaine de minutes entre Calais et le Royaume-Uni le 21 Mai 1910, le français Jacques de Lesseps gagne le prix de 12 500 francs-or (ce qui ferait aujourd'hui un peu moins de 40 000 €) créé le 15 novembre 1906 par André Ruinart de Brimont, pour récompenser une traversée de la Manche par « un appareil plus lourd que l'air, se mouvant par les seuls moyens de propulsion du bord ». Ce prix est complété par la prime de 100 £ offerte par le Daily Mail pour le second vol au dessus de la Manche.

Louis Blériot pouvait bien entendu remporter également ce trophée lors de sa traversée de juillet 1909 mais il avait alors choisit de concourir exclusivement pour le prix du Daily Mail dont le montant était plus important encore.

Fils de l'illustre ingénieur Ferdinand de Lesseps, auquel on doit le percement du canal de Suez, Jacques de Lesseps est né à Paris, le 5 juillet 1883. Avec ses frères Bertrand, Paul et Robert, il se passionne pour l'aviation et décide d'apprendre à piloter au lendemain de l'inoubliable exploit de Blériot joignant le 25 juillet 1909 la France et l'Angleterre.

Pour former ses clients, Blériot a installé en hâte à Buc (Yvelines) une école de pilotage avant de monter des écoles plus importantes et mieux dotées en matériel à Issy-les-Moulineaux, Pau et Étampes. Certains de ses clients portent des noms célèbres, d'autres noms, inconnus, vont bientôt le devenir par leurs exploits. Jacques de Lesseps est le plus assidu de la petite école de pilotage, installée sur le champ de manoeuvres d'Issy-les-Moulineaux, sur un monoplan que Louis Blériot mettait à la disposition de quelques fanas.

Le 7 octobre 1909, le gouvernement décide de décerner à 16 pionniers de l'aviation un brevet de pilote. Personne n'osant faire passer un examen à ces pionniers et pour éviter tous débats, il est décidé d'attribuer ces premiers brevets par ordre alphabétique, empêchant ainsi toute espèce de prééminence entre les 16 premiers brevetés. Le N°1 échoit ainsi à Louis Blériot et le dernier à Wilbur Wright. Deux numéros « bis » (5 et 10) et pas de numéro 13 ... La réglementation du brevet de pilote entre en vigueur le 1er janvier 1910 et Jacques de Lesseps l'obtient dès le 6 janvier 1910 avec le N° 26, après quelques séances d'entraînement en réalisant un vol de 1 h 50 sans toucher le sol. À Issy, Jacques de Lesseps se perfectionne par un entraînement assidu et il participe aux nombreuses compétitions et conférences sur le développement de l'aviation un peu partout dans le monde.

Après l'exploit de Louis Blériot d'avoir franchi la Manche, restait un prix en compétition offert par la marque de champagne Ruinart à celui qui traverserait le détroit un samedi ou un dimanche. Comme Louis Blériot 10 mois auparavant, Jacques de Lesseps décolle du lieu dit Les Baraques, près de Calais, le 21 mai 1910 en début d'après midi, à bord de son Blériot XI à moteur Gnome-et-Rhône de 50 cv, baptisé « Scarabée ». Quelques jours auparavant, son départ est retardé à cause du décès du roi Edouard VII d'Angleterre. À 15 h 50, l'appareil s'envole, prend de la hauteur, à 400 ou 500 mètres d'altitude, puis pique vers le large escorté par le contre-torpilleur Escopette. Trois-quarts d'heure après, il se pose sans encombre à proximité de la ferme de Wonston Court, à Sainte Margaret Bay, au Nord-Est de Douvres. Il est le second aviateur qui ait réussi la traversée de la Manche !

Jacques de Lesseps aurait souhaité rentrer en France avec son avion, mais la brume s'étant épaissie, il doit renoncer à ce projet et rejoint Calais le soir en steamer, où un banquet lui est offert. Le capitaine de frégate Prat, commandant la station des sous-marins de Calais, qui allait trouver la mort le 26 mai dans les flancs du "Pluviôse", prend la parole au dessert. Mais Jacques de Lesseps ne recevra pas autant d'honneurs que son prédécesseur Louis Blériot, la France ayant décrété un deuil national en mémoire des vingt-sept victimes du naufrage.

La traversée de la Manche ayant été réalisée à deux reprises, la Maison de Champagne Ruinart offre alors immédiatement un nouveau Prix pour le pilote qui réalisera le 1er aller-retour entre la France et l'Angleterre. Il sera remportée dans les jours qui suivirent, le 2 juin 1910, par l'anglais Charles Stewart Rolls, créateur de la célèbre firme automobile du même nom. " Les exploits des aviateurs se suivent et se surpassent, et l'on doit vraisemblablement s'attendre, après leurs derniers triomphes, à la prochaine réalisation de tous les rêves d'Icare. C'est pourquoi, si l'on admire toujours, on ne s'étonne presque plus" écrit la presse.

Héros, Jacques de Lesseps devait l'être également pendant la Première Guerre mondiale. Chef d'escadrille, il sert sur le front comme pilote de bombardier et de reconnaissance aérienne. Il effectue 95 missions de bombardement et défend Paris contre les Zeppelins allemands. Il est cité quatre fois à l'ordre du jour de l'armée française et est fait chevalier de la Légion d'honneur. La France lui décernera aussi la Croix de Guerre et le gouvernement américain lui attribuera la Distinguished Service Cross.

La paix revenue, il part au Canada, où il devient directeur technique de la compagnie aérienne Française-Canadienne (CAFC), qui se spécialise dans la rédaction de cartes géographiques à partir de photos aériennes. En 1926 et 1927, il est chargé par Honoré Mercier, ministre des Terres et Forêts du Québec, de réaliser un relevé cartographique de la Gaspésie depuis les airs. Cette technique s'avère beaucoup plus efficace que les relevés topographiques, difficiles à effectuer dans une région comme la Gaspésie. Pour photographier plus de 80 000 kilomètres carrés de territoire, il utilise 2 hydravions Schreck FBA et installe une hydrobase principale à Gaspé et une hydrobase secondaire à Val-Brillant, sur les rives du lac Matapédia.

Le travail est risqué, il n'y a pas de cabine de pilotage, il n'y a pas les instruments de navigation ni les cartes d'aujourd'hui et le photographe devait accomplir son travail dans des conditions souvent périlleuses, en vent, avec un gros appareil dont le négatif est de 8 pouces par 10 pouces ... S'envolant le 18 octobre 1927, par un après-midi brumeux, de Gaspé à destination de Québec avec son mécanicien Théodore Chichenko, Jacques de Lesseps ne parvient pas à destination. Le pilote et son copilote ont péri au large de Baie-des-Sables. À partir du 20 octobre, d'importants débris de l'avion, sauf le moteur, sont retrouvés sur le rivage et en mer, surtout entre Baie-des-Sables et Sainte-Félicité, 50 kilomètres en aval. Le corps de Jacques de Lesseps est trouvé le 5 décembre, à Port-au-Port, à Terre-Neuve. Celui de Chichenko n'a jamais été revu. Selon ses volontés, de Lesseps a été inhumé à Gaspé le 14 décembre 1927. En 1932, on lui érige un monument dans cette ville.

23:27 Publié dans espace, Histoire, Voyage | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |

Facebook |

mercredi, 19 mai 2010

Balades dans Paris : la rue Volta

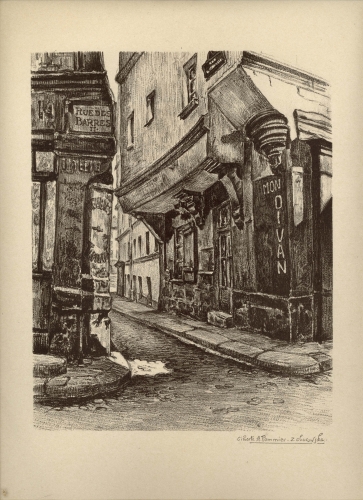

Poursuite de ma promenade dans le Marais, au fil des lithographies de Gilberte A. Pomier-Zaborowska.

Poursuite de ma promenade dans le Marais, au fil des lithographies de Gilberte A. Pomier-Zaborowska.

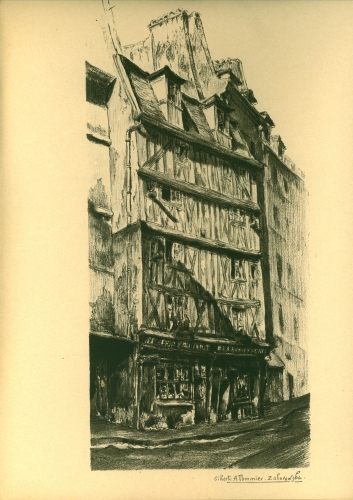

L'une d'elle concerne une vieille maison de la rue Volta, situé au numéro 3, presque à l'angle de la rue au Maire, point de départ donc de ma balade d'aujourd'hui.

La rue Volta est une rue située dans le quartier du Marais dans le 3e arrondissement de Paris. Elle résulte de la fusion en 1851, de trois rues, sous le nom du physicien italien Alessandro Volta : la rue Frépillon, la rue de la Croix et la rue du Pont-aux-Biches. Elle part de la rue au Maire, qui existait au XIIIème siècle. La rue Frépillon (1269) allait de la rue au Maire à la rue Phélippeaux (Réaumur). La rue de la Croix, du XIVème siècle, allait de la rue Phélippeaux à la rue du Vertbois, et la rue du Pont-aux-Biches (1520) allait de la rue du Vertbois à la rue Notre-Dame-de-Nazareth.

On a longtemps pensé que la maison du n°3, d'allure médiévale, était la plus vieille maison de Paris. En effet, une date repeinte sur la maison faisait remonter cette origine à 1242, et la légende dit que "le garde des chasses de Saint-Louis l'aimait habiter". Il a fallu attendre 1979 pour qu'une historienne dissipe cette légende. Cette maison a été en fait édifiée en 1644 par un bourgeois parisien. C'est une maison en pan de bois ou "en colombage" et à margelle de pierre. La construction de ce type de maisons était en effet interdite au 17ème siècle, mais l'interdiction semble avoir été inopérante. En fait sauf nouvelle surprise, la plus ancienne maison de Paris se trouve non loin de là, celle de Nicolas Flamel au 51 rue de Montmorency (1407).

Le n°5 possède une porte et des ferrures assez intéressantes.

Le n°5 possède une porte et des ferrures assez intéressantes.

Au n°16, une maison du XVIIème siècle était à l'enseigne du Lion d'Or. Dans le cabaret du rez-de-chaussée de cette maison aurait été préparée l'insurrection du 5 juin 1832, tentative des Républicains de renverser la monarchie de Juillet immortalisée par Victor Hugo dans les Misérables.

Au n°37, on trouve le Théâtre du Marais, dont je reparlerai une autre fois ...

Mais tout d'abord un peu d'histoire ... Avant 1851, une partie de la rue s'appelait "rue Frépillon", du nom d'un village aux confins de la vallée de Montmorency et de la Vallée de l'Oise. On trouve trace de plusieurs seigneurs de Frépillon, et peut être l'un d'eux possédait-il un Hôtel particulier à Paris ? C'est cette explication qu'avance l'abbé Lebeuf en 1755: "Il est assez probable que la rue de Frépillon, à Paris, attenait à l'hôtel qu'habitaient en hiver les suzerains du village".

Selon Jean-Aymar Piganiol de la Force dans Description de la ville de Paris et de ses environs, paru en 1742, "La rue Frepillon avoit nom anciennement, selon Sauval, la rue Ferpillon ou Ferpeillon, et en 1269, vicus Ferpillonis. Elle aboutit à la rue Au-Maire & à celle de la Croix".(pdf ici)

En 1822, J.B De Saint Victor, dans son "tableau historique et pittoresque de Paris depuis les gaulois jusqu'à nos jours" reprend ces explications : "Elle fait la continuation de la rue de la Croix, et aboutit au cul-de-sac de Rome et à la rue au Maire. Elle doit son nom à celui d'une famille qui demeuroit dans cette rue au treizième siècle. Dans un acte de 1269 , elle est nommée vicus Ferpillonis; rue Ferpillon en 1282 ; vicus Ferpillionis dans le terrier de Saint-Martin-des-Champs, de 1300. Depuis ce temps ce nom a été altéré par le peuple ou par les copistes , et l'on a écrit Ferpeillon, Serpillon, Frepillon, Fripilon , etc.

En tous les cas, entre 1256 et 1278, les seigneurs de Frépillon se dessaisissent de leurs propriétés au profit des abbesses de l'abbaye de Maubuisson, dont nous avons vu qu'elles avaient une maison de ville dans la rue des Barres ... est-ce à cette époque qu'ils auraient eux aussi emménagé dans la capitale ?

Le site de l'Association pour la promotion de l'histoire et du patrimoine de la vallée de Montmorency, où se situe cette commune d'environ 2 300 habitants, nous raconte l'histoire de cette rue de Paris, que je retranscris ici :

"Cette voie doit être située dans l'environnement géographique et historique de l'abbaye de Saint-Martin des Champs : "L'ancien prieuré de Saint-Martin-des-Champs, où, depuis 1798, est établi le Conservatoire des Arts et Métiers, présente encore quelques restes remarquables de l'architecture du Moyen-Âge, échappés, comme par miracle, à toutes les causes de destruction qui ont privé Paris d'un si grand nombre de ses antiques monuments.

L'origine de ce monastère est imparfaitement connue. On sait seulement que, des le commencement du VIIIe siècle, il existait, près des murs de Paris, et probablement sur l'emplacement du Conservatoire, une église dédiée à saint Martin. Elle est qualifiée de basilique dans une charte de Childebert III, datée de l'année 710. Mais ce mot de basilique s'appliquait alors indifféremment à tous les édifices religieux. C'était dans le Moyen-Âge une opinion accréditée, et la pieuse tradition s'est conservée jusqu'à nos jours, que cette église avait été élevée au lieu même où, selon la légende, saint Martin guérit miraculeusement un lépreux, en lui donnant un baiser (...)

Le prieur Hugues, ou Eudes, qui administra le couvent vers le commencement du XIIe siècle, perfectionna ou refit l'enceinte fortifiée. Il enveloppa l'enclos, qui contenait environ quatorze arpents, d'un fossé et d'une muraille crénelée et flanquée de tours. En 1282, une chaussée nouvelle, qui devint la rue Frépillon, entama l'enclos du côté de l'Est, et l'on construisit alors un mur en pierre de taille pour le fermer" (Audiganne, P. Bailly, Eugène Carissan, Paris dans sa splendeur : Monuments, vues, scènes historiques, descriptions et histoire. Histoire de Paris. Environs de Paris, Paris, Charpentier, 1861 pages 40 à 42)

Avec le développement du Paris intra muros, le quartier change considérablement de physionomie au XIVe siècle, mais l'abbaye résiste, et la rue Frépillon également :

"Bientôt, une pléthore nouvelle se faisant sentir, les remparts de la Ville furent encore une fois reculés, les portes Saint-Martin et Saint-Denis se trouvèrent reportées en 1356, sous Charles V, à peu près à leur emplacement actuel.

A cette époque l'abbaye était limitée par les rues Saint-Martin à l'ouest, du Gaillard Bois au nord, de la Croix, Frépillon, du Puits de Rome à l'est, et la rue Aumaire au sud".(Amédée Gabillon, Le quartier des Arts et Métiers : conférence historique faite le 20 mai 1911, Paris, 1911, P. Collemant , pp. 22-23)

En 1712, le rempart crénelé apparaît inutile aux religieux : ils l'abattent pour élever à la place des maisons de location.

En mars 1848, trois ans avant sa disparition, la rue Frépillon se signale par la fondation au numéro 24, d'un Club de la Montagne, sous la présidence d'un certain abbé Constant. Voici comment un chroniqueur, manifestement orienté, le présente, dans un ouvrage consacré aux nombreux clubs qui foisonnent à Paris à cette époque :

" Réunion de bas-bleus crottés, de fous socialistes et de démocrates de ruisseau qui siégeaient dans la salle enfumée d'un marchand de vin, devant des tables couvertes de nappes maculées, entre des pots de vin bleu et des pipes culottées. Dans la salle du club de la rue Frépillon, les cinq sens étaient à la fois également blessés : on y buvait du vin détestable et de l'eau-de-vie frelatée, on y respirait les odeurs les plus nauséabondes. Il fallait, une fois qu'on était entré dans ce lupanar démocratique et social, se résigner à entendre des théories et des déclamations contre la société qui auraient trouvé des contradicteurs au bagne de Brest. Les assistants, à quelques rares exceptions près, étaient couverts des ces haillons sordides, qui ne sont pas la livrée de la pauvreté honnête et laborieuse, mais bien celle de la débauche ignoble.

Nous avons entendu le citoyen abbé Constant prononcer dans son club ces atroces paroles : "Nous ferons bouillir le sang des aristocrates dans les chaudières de la Révolution et nous en ferons du boudin pour rassasier tes prolétaires affamés."

Ce citoyen Constant a été condamné, le 11 mai 1841, à huit mois de prison et 300 fr. d'amende, pour outrage à la morale publique et atteinte à la propriété ; le 8 février 1847, à un an de prison et 1,000 fr. d'amende pour délits semblables" (Alphonse Lucas, Les clubs et les clubistes : histoire complète critique et anecdotique des clubs et des comités électoraux fondés à Paris depuis la révolution de 1848 : déclarations de principes, règlements, motions et publications des sociétés populaires, Paris, E. Dentu, 1851, page 183)

Un an plus tard, la rue Frépillon s'illustre lors de la manifestation du 13 juin 1849, qui est la dernière "journée révolutionnaire" de la IIe République. Il s'agit, à l'origine, d'une manifestation de protestation contre la politique menée par le gouvernement à Rome, organisée par l'extrême gauche de l'Assemblée Nationale autour de Ledru-Rollin, à savoir "la Montagne", qui compte alors 124 députés. Des barricades sont élevées dans un certain nombre de rues de Paris, dont la rue Frépillon. Une charge de grenadiers enlève la barricade en faisant trois morts parmi les insurgés. L'affaire est relatée à l'Assemblée nationale lors de sa séance du 10 juillet :

"Le Citoyen Sautayra : Dans la rue Frépillon, une barricade avait été élevée derrière le Conservatoire des arts et métiers. Le général Cornemuse la fait attaquer par une compagnie de grenadiers du 21e de ligne. Son commandant, le capitaine Bayard, sans s'inquiéter d'un feu très vif de mousqueterie dirigé contre lui des maisons voisines, lance sa troupe au pas de course, et enlève la barricade, où trois insurgés sont tués. Les autres prennent la fuite.

Je ne puis trop louer l'élan que la compagnie de grenadiers a montré à cette attaque. Le capitaine Bayard mérite aussi les plus grands éloges. Car non seulement il a réussi, mais, par la promptitude de son mouvement, il a su ménager le sang de ses soldats, dont pas un n'a été atteint. »

Permettez-moi de vous faire remarquer une chose, nous l'avons malheureusement vue l'année dernière : c'est que, lorsqu'une barricade est attaquée, il faut verser beaucoup de sang avant d'arriver de l'autre côté...

Citoyen Baraguey d'Hilliers : Lorsqu'elle est défendue !

Le Citoyen Sautayra : Lorsqu'elle est défendue, bien entendu. C'est un lapsus, et je remercie l'honorable général de son observation.

Je ne comprends pas comment on a pu supposer qu'une barricade avait été vaillamment défendue, surtout défendue par les fenêtres des maisons voisines, lorsque pas un des assaillants n'a été atteint, tandis que trois de ceux qui la défendaient ont été tués. Vous le savez, ceux qui sont derrière les barricades ont bien plus d'avantage pour se défendre, que ceux qui sont devant". (Compte rendu des séances de l'Assemblée nationale 1848-1849, séance du 10 juillet 1849, p. 572.)

La rue Frépillon disparaît en 1851 lors des grands travaux du Baron Haussmann : en fusionnant avec les rues de la Croix et du Pont-aux-Biches, elle donne lieu à la rue Volta, du nom du physicien italien Alessandro Volta. Toutefois, jusqu'à une date indéterminée, subsistera un passage Frépillon, donnant dans cette rue. Il s'agit, en fait, de l'ancien passage de la Marmite, qui doit son nom à l'enseigne d'un petit restaurant pour les ouvriers du quartier. Ce passage Frépillon est signalé dans le roman policier d'Emile Gaboriau, Monsieur Lecoq (1861), dans lequel le personnage principal personnage est poursuivi par les gardes et leur échappe de justesse : "Au passage Frépillon, son salut ne tint qu'à un fil".

Je n'ai trouvé aucun renseignement sur l'ancienne rue de la Croix, mais divers plans du XVIIIème siècle montrent que cette rue longeait le couvent des religieuses du Tiers ordre de saint François dites "Filles de Sainte Elisabeth", qui avaient reçu quelques donations dans ce quartier, près du couvent des Pères de Nazareth, qui étaient du même ordre, et qui furent reconnues par Louis XIII par des lettres-patentes en 1614. Elles ont été établies rue du Temple en 1616 par Marie de Médicis. Celle-ci posa la première pierre de leur église, dédiée à Sainte Elisabeth de Hongrie, et de leur monastère le 14 avril 1628. Les religieuses, qui logeaient alors rue Neuve-Saint-Laurent, dans un hospice prété par les Pères de Nazareth, s'y installèrent en 1630. Les travaux de l'église furent réalisés par l'architecte Louis Noblet jusqu'en 1631, puis par Michel Villedo de 1643 à 1646. Elle fut consacrée le 14 juillet 1646 par Paul de Gondi, futur cardinal de Retz, alors coadjuteur de l'archevêque de Paris. En 1792, l'église est transformée en entrepôt de fourrage sous la Révolution. Elle est rendue au culte en 1802 avec le Concordat. Le monastère servait alors de pensionnat de jeunes filles qui portaient alors un uniforme noir et payaient 500 livres de pension

Je n'ai trouvé aucun renseignement sur l'ancienne rue de la Croix, mais divers plans du XVIIIème siècle montrent que cette rue longeait le couvent des religieuses du Tiers ordre de saint François dites "Filles de Sainte Elisabeth", qui avaient reçu quelques donations dans ce quartier, près du couvent des Pères de Nazareth, qui étaient du même ordre, et qui furent reconnues par Louis XIII par des lettres-patentes en 1614. Elles ont été établies rue du Temple en 1616 par Marie de Médicis. Celle-ci posa la première pierre de leur église, dédiée à Sainte Elisabeth de Hongrie, et de leur monastère le 14 avril 1628. Les religieuses, qui logeaient alors rue Neuve-Saint-Laurent, dans un hospice prété par les Pères de Nazareth, s'y installèrent en 1630. Les travaux de l'église furent réalisés par l'architecte Louis Noblet jusqu'en 1631, puis par Michel Villedo de 1643 à 1646. Elle fut consacrée le 14 juillet 1646 par Paul de Gondi, futur cardinal de Retz, alors coadjuteur de l'archevêque de Paris. En 1792, l'église est transformée en entrepôt de fourrage sous la Révolution. Elle est rendue au culte en 1802 avec le Concordat. Le monastère servait alors de pensionnat de jeunes filles qui portaient alors un uniforme noir et payaient 500 livres de pension

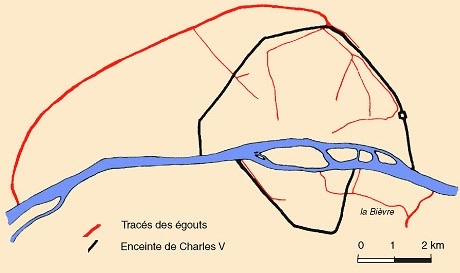

Quand à l'ancienne rue du Pont aux Biche, elle doit son nom à un pont sur l'égout qui longeait autrefois la rue Notre-Dame de Nazareth, sans doute l'égout Saint-Martin à ciel ouvert jusqu'en en 1605, et peut être à une enseigne représentant des biches. En effet les égouts sont longtemps à ciel ouvert. Les premiers égouts à fossés ouverts apparaissent au XIVe siècle. Rive droite, le grand égout suit un ancien cours de la Seine, au pied des collines au nord de la ville, cours emprunté un temps par "Ru de Ménilmontant" qui reçoit plusieurs ruisseaux descendants des buttes de Belleville et de Ménilmontant ainsi que les eaux de plusieurs égouts distribués dans les différents quartiers. Il se jette dans la Seine à hauteur du Pont de l'Alma. D'autres égouts descendent également vers la Seine, drainant sa rive nord. Dès 1720, on commencera de paver et voûter la partie du grand égout découvert, et en 1737, commenceront les travaux définitifs pour canaliser et finalement de couvrir l'égout tout entier.

Une ordonnance du 9 août 1698 nous apprend que des chiffonniers vivaient là, avec jusqu'à 300 chiens, dont les divagations et les aboiements gênent jour et nuit les habitants. En effet, en plus de leur activité de collecte de chiffons et débris divers, les chiffonniers sont souvent aussi écorcheurs de chevaux, de chats et de chiens, avec la graisse desquels ils fabriquent du suif destiné aux "chandeliers - ciriers - huiliers", ou encore du noir animal (ou charbon d'os) utilisé comme engrais ou comme pigment noir. Ils infligent donc aussi au quartier des puanteurs que l'ordonnance qualifie d'"excessives". Une ordonnance du 10 juin 1701 tente vainement de réglementer l'activité des chiffonniers qui sont désormais autorisés à n'avoir qu'un seul chien ! Ordonnance jamais appliquée, puisqu'une sentence du 18 juillet 1727 les condamne car "ils amassent les cuirs des bêtes qu'ils égorgent sans la précaution de les saler, en sorte qu'en peu de jours, les vers s'y mettent, gagnent les maisons voisines et causent des incommodités inexprimables" (source : Essai sur l'ordure en milieu urbain à l'époque pré-industrielle par Pierre-Denis Boudriot)

Une ordonnance du 9 août 1698 nous apprend que des chiffonniers vivaient là, avec jusqu'à 300 chiens, dont les divagations et les aboiements gênent jour et nuit les habitants. En effet, en plus de leur activité de collecte de chiffons et débris divers, les chiffonniers sont souvent aussi écorcheurs de chevaux, de chats et de chiens, avec la graisse desquels ils fabriquent du suif destiné aux "chandeliers - ciriers - huiliers", ou encore du noir animal (ou charbon d'os) utilisé comme engrais ou comme pigment noir. Ils infligent donc aussi au quartier des puanteurs que l'ordonnance qualifie d'"excessives". Une ordonnance du 10 juin 1701 tente vainement de réglementer l'activité des chiffonniers qui sont désormais autorisés à n'avoir qu'un seul chien ! Ordonnance jamais appliquée, puisqu'une sentence du 18 juillet 1727 les condamne car "ils amassent les cuirs des bêtes qu'ils égorgent sans la précaution de les saler, en sorte qu'en peu de jours, les vers s'y mettent, gagnent les maisons voisines et causent des incommodités inexprimables" (source : Essai sur l'ordure en milieu urbain à l'époque pré-industrielle par Pierre-Denis Boudriot)

Plus tard ces "biffins" se regrouperont dans la "zone", no man's land inconstructible, de 300 mètres de large qui entoure Paris au-delà des fortifications de Thiers laissées à l'abandon. C'est à cette zone que Eugène Atget, photographe infatigable de Paris, s'est intéressé à la zone au tournant du XXème siècle.

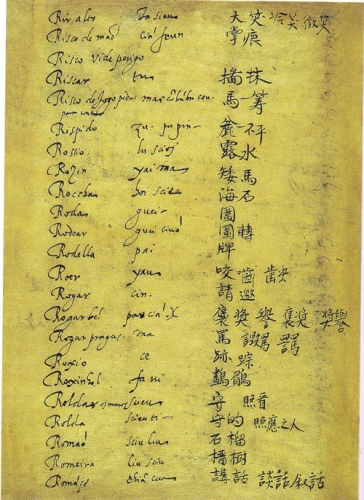

Le ..atalagueille

J'achepte vieur fer : vieur drapeaur

Aussi la mesnagere sage

En ramassant petis lambeaur

Fait tout servir a son mesnage.

Cris de Paris, vers 1500.

01:03 Publié dans balade, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |

Facebook |

vendredi, 14 mai 2010

Balades dans Paris : la Rue des Barres et la rue du Grenier sur l'eau

Commençons notre balade par l'un des endroits les plus romantiques du Marais et de Paris, les rues des Barres et Grenier sur l'eau !

Commençons notre balade par l'un des endroits les plus romantiques du Marais et de Paris, les rues des Barres et Grenier sur l'eau !

Pourquoi les "Barres" ? Une des premières possessions du Temple dans la capitale fut un moulin situé sous le Grand-Pont, avec une maison au-dessus, que légua à l'Ordre des Templiers une noble dame nommée Genta ou La Gente, moyennant trente livres versés chaque année au chapitre de Notre Dame. L'acte qui constate cet accord ne porte pas de date, mais il parait avoir été rédigé avant 1170, plutôt e 1137 ou 1147. Un peu plus tard, les Templiers possédaient également trois moulins, appelés "moulins des Barres"ou encore "moulins de Grève, "moulins assis sous Saint-Gervais", sur lesquels ils prélevaient les droits de mouture et droits de fournage.

En 1252, les templiers possédaient aussi une grange aux Barres", on en voit mention dès 1233, "granchia Templi de Barris, in censiva Templi". C'est peut-être une dépendance pour les arrivages par la rivière. En 1293, "en la rivière de Seine, au quay du Temple", un accord est passé entre le prévôt de la marchandise de l'eau et les échevins de la ville de Paris d'une part, et les chevaliers du Temple, pour leurs moulins au Pont de Grève. Ils s'engageaient à faire un pont de bois avec autant d'arches qu'il serait jugé nécessaire, et de payer 6 deniers chaque année au parloir aux Bourgeois

Mais pourquoi ce nom de "barres" ? Ce nom donné à la rue et aux moulins, et peut être aussi aux terrains alentour, pourrait venir de l'enceinte du XIème siècle. C'est en tous les cas ce qu'affirme le Marquis de Rochegude, dans un ouvrage "Promenades dans toutes les Rues de Paris (origines des rues, maisons historiques ou curieuses, anciens et nouveaux hôtels, enseignes), paru en 1910 Il écrit que le nom vient de ce que des barres étaient placées autrefois sur le sentier jusqu'à sa descente à la Seine par les officiers des Aides (ou "Aydes") et de la gabelle, sans doute pour empêcher les fraudeurs de passer inaperçus.

Mais pourquoi ce nom de "barres" ? Ce nom donné à la rue et aux moulins, et peut être aussi aux terrains alentour, pourrait venir de l'enceinte du XIème siècle. C'est en tous les cas ce qu'affirme le Marquis de Rochegude, dans un ouvrage "Promenades dans toutes les Rues de Paris (origines des rues, maisons historiques ou curieuses, anciens et nouveaux hôtels, enseignes), paru en 1910 Il écrit que le nom vient de ce que des barres étaient placées autrefois sur le sentier jusqu'à sa descente à la Seine par les officiers des Aides (ou "Aydes") et de la gabelle, sans doute pour empêcher les fraudeurs de passer inaperçus.

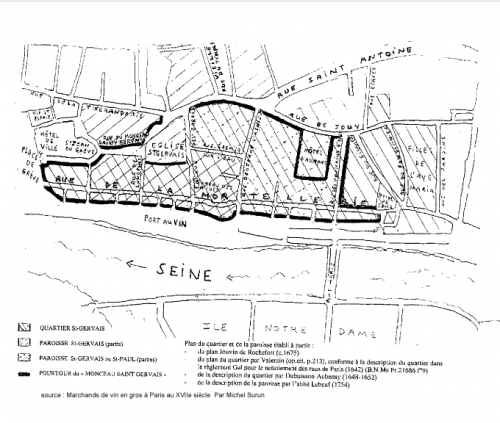

La rue des Barres, qui relie aujourd'hui la rue de l'Hôtel de Ville à la rue François Miron, est donc l'ancienne ruelle aux Moulins des Barres, qui descendait d'une petite butte vers les berges verdoyantes de la Seine, vers des moulins situés sur la rivière à cet endroit qu'on appelait donc "les Barres", et elle date de 1250. Cette petite éminence, qu'on appelait anciennement monceau (moncellum), surplombait les marécages, ce qui avait permis aux pêcheurs, mariniers de l'époque gallo-romaine de venir s'installer ici. Dès le IIe siècle, une nécropole avait été construite sur le versant nord du monticule, puis au VIe siècle, les chrétiens, sur le même emplacement, avaient construit une chapelle funéraire dédiée aux martyrs Gervais et Protais, d'où le nom de "monceau Saint Gervais" qui sera donné vers 1680 à tout le quartier. Ce lieu était à l'intérieur de l'enceinte de Philippe Auguste.

La rue des Barres, qui relie aujourd'hui la rue de l'Hôtel de Ville à la rue François Miron, est donc l'ancienne ruelle aux Moulins des Barres, qui descendait d'une petite butte vers les berges verdoyantes de la Seine, vers des moulins situés sur la rivière à cet endroit qu'on appelait donc "les Barres", et elle date de 1250. Cette petite éminence, qu'on appelait anciennement monceau (moncellum), surplombait les marécages, ce qui avait permis aux pêcheurs, mariniers de l'époque gallo-romaine de venir s'installer ici. Dès le IIe siècle, une nécropole avait été construite sur le versant nord du monticule, puis au VIe siècle, les chrétiens, sur le même emplacement, avaient construit une chapelle funéraire dédiée aux martyrs Gervais et Protais, d'où le nom de "monceau Saint Gervais" qui sera donné vers 1680 à tout le quartier. Ce lieu était à l'intérieur de l'enceinte de Philippe Auguste.

En 1293, la ruelle aux Moulins des Barres devient ruelle des Moulins du Temple. En 1362, on lui donne, dans un titre passé sous le règne de Charles V; la dénomination de rue qui va de la Seine à la porte Baudet et, en 1386, de rue du Chevet de Saint-Gervais, et parfois rue des Barres. Au XVIe siècle, c'était la rue Malivaux; du nom des moulins de Malivaux, placés sur la rivière, en face de cette rue. Mais ce n'était qu'une la partie de la rue qui portait ce nom, celle du côté de la rue Saint Antoine (maintenant rue François-Miron dans cette partie) était confondue avec la rue du Pourtour, alors appelée rue du Cimetière Saint Gervais. Enfin, au XVIIe siècle, dans toute sa longueur, c'était de nouveau la rue des Barres.

Une décision ministérielle, en date du 13 thermidor an VI, signée François de Neufchâteau, fixe la largeur de cette voie publique à 8 m. En vertu d'une ordonnance royale du 19 mai 1838, sa moindre largeur devait être portée à 10 m. Seules quelques maisons ont été "alignées".

L'Hôtel des Barres fut bâti vers 1269. En 1362, les moines de Saint-Maur l'achetèrent ainsi que les moulins à eau des Barres, qui en dépendaient. Il prit le nom d'Hôtel de Saint-Maur.

L'Hôtel des Barres fut bâti vers 1269. En 1362, les moines de Saint-Maur l'achetèrent ainsi que les moulins à eau des Barres, qui en dépendaient. Il prit le nom d'Hôtel de Saint-Maur.

Cet hôtel fut habité plus tard par Louis de Boisredon, écuyer et amant d'Isabeau de Bavière. Celle-ci distribuait à ses "admirateurs" tout ce que ceux-ci exigeaient, et Louis de Boisredon avait les dents longues ! Cette aventure se termina par un drame : en 1417, le comte d'Armagnac, excédé des bavardages de la Cour et de la ville, révéla au roi Charles VI la conduite de la reine. Après avoir fait appeler le dauphin qui confirma les dires du connétable, le souverain donna l'ordre à Tanneguy Duchâtel, prévôt de Paris, de se saisir du capitaine. Ce dernier fut condamné à mort. On l'enferma dans un sac de cuir sur lequel étaient inscrits ces mots : "Laissez passer la justice du Roi". Le tout fut jeté dans la Seine. Quant à Isabeau, elle ne put échapper à la relégation. Le couvent de Marmoutiers lui servit de résidence surveillée

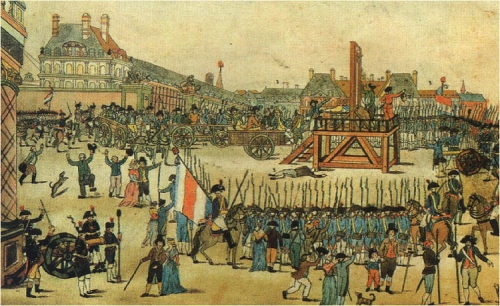

Cet Hôtel devint par la suite propriété des seigneurs de Charni, qui lui donnèrent leur nom (à ne pas confondre cependant avec le Grand et le Petit Hôtel de Charny, dans la rue Beautreillis). On y avait établi, vers la fin du XVIIIème siècle, le bureau de l'administration des aides, avant qu'il ne soit transféré rue de Choiseul juste avant la révilution Dans cet Hôtel de Charni siégeait, en 1793, le Comité civil de la Section de la Commune. C'est là que, le 10 thermidor, à 2heures du matin, Augustin de Robespierre dit Le Jeune, qui venait de se jeter d'une des fenêtres de l'Hôtel de Ville, fut transporté sanglant. Il y fut pansé, puis transféré au Comité de Salut public, d'où on le conduisit à l'échafaud, le 28 juillet 1794, avec son frère Maximilien, et plusieurs membres de la convention et de la commune mis hors la loi. Cette habitation servit ensuite à la justice de paix de l'arrondissement, et devint plus tard une propriété particulière portant le n°4 La plus grande partie de cet hôtel a été démolie pour livrer passage à la rue du Pont-Louis-Philippe.

Cet Hôtel devint par la suite propriété des seigneurs de Charni, qui lui donnèrent leur nom (à ne pas confondre cependant avec le Grand et le Petit Hôtel de Charny, dans la rue Beautreillis). On y avait établi, vers la fin du XVIIIème siècle, le bureau de l'administration des aides, avant qu'il ne soit transféré rue de Choiseul juste avant la révilution Dans cet Hôtel de Charni siégeait, en 1793, le Comité civil de la Section de la Commune. C'est là que, le 10 thermidor, à 2heures du matin, Augustin de Robespierre dit Le Jeune, qui venait de se jeter d'une des fenêtres de l'Hôtel de Ville, fut transporté sanglant. Il y fut pansé, puis transféré au Comité de Salut public, d'où on le conduisit à l'échafaud, le 28 juillet 1794, avec son frère Maximilien, et plusieurs membres de la convention et de la commune mis hors la loi. Cette habitation servit ensuite à la justice de paix de l'arrondissement, et devint plus tard une propriété particulière portant le n°4 La plus grande partie de cet hôtel a été démolie pour livrer passage à la rue du Pont-Louis-Philippe.

Au n° 12 de la rue des Barres, à l'angle de la rue du Grenier sur l'eau, en face du chevet de Saint-Gervais-Saint-Protais, on trouve une des rares maisons à colombages de Paris. Il s'agit de l'ancienne maison de ville de l'Abbaye de Maubuisson, près de Pontoise, fondée par la reine Blanche de Castille (mère de Saint-Louis) en 1242. L'édifice actuel a été bâti vers 1540. Les religieuses, les Jeunes Filles de la Croix, s'y étaient établies dès 1664, bien qu'elles n'y fussent propriétaires qu'en vertu de lettres-patentes signées en juillet 1778. Ces dames, avaient pour mission de s'occuper de l'instruction religieuse des jeunes filles. Cette communauté, supprimée en 1790, devint propriété nationale et fut vendue le 16 vendémiaire an IV. Sur la façade qui donne du côté de la rue du Grenier-sur-l'eau, on peut admirer l'encorbellement monté sur des consoles massives. De telles avancées sur rue ont presque partout disparu (on en trouve aussi dans la rue des arbalétriers qui est situé à la limite du 4e arrondissement mais côté 3e). Elles étaient la règle au Moyen Âge car elles permettaient une utilisation intensive de l'espace urbain et de plus elles protégeaient de la pluie.

Au n° 12 de la rue des Barres, à l'angle de la rue du Grenier sur l'eau, en face du chevet de Saint-Gervais-Saint-Protais, on trouve une des rares maisons à colombages de Paris. Il s'agit de l'ancienne maison de ville de l'Abbaye de Maubuisson, près de Pontoise, fondée par la reine Blanche de Castille (mère de Saint-Louis) en 1242. L'édifice actuel a été bâti vers 1540. Les religieuses, les Jeunes Filles de la Croix, s'y étaient établies dès 1664, bien qu'elles n'y fussent propriétaires qu'en vertu de lettres-patentes signées en juillet 1778. Ces dames, avaient pour mission de s'occuper de l'instruction religieuse des jeunes filles. Cette communauté, supprimée en 1790, devint propriété nationale et fut vendue le 16 vendémiaire an IV. Sur la façade qui donne du côté de la rue du Grenier-sur-l'eau, on peut admirer l'encorbellement monté sur des consoles massives. De telles avancées sur rue ont presque partout disparu (on en trouve aussi dans la rue des arbalétriers qui est situé à la limite du 4e arrondissement mais côté 3e). Elles étaient la règle au Moyen Âge car elles permettaient une utilisation intensive de l'espace urbain et de plus elles protégeaient de la pluie.

C'est cette maison que l'on peut voir sur la lithographie de Gilberte A. Pomier-Zaborowska. Comme durant une partie du XVIIIe siècle et durant tout le XIXe siècle, les façades de cette maison à pans de bois avaient été plâtrées afin de leur donner un aspect plus luxueux et moderne, et au rez-de-chaussée, elle abritait apparemment une boutique, ou plus sûrement un estaminet. La ville de Paris acheta le bâtiment en 1972. il a été restauré, les colombages ont été remis à nu, et elle accueille aujourd'hui la MIJE (Maison Internationale de la Jeunesse et des Etudiants). On y trouve des lits à prix défiant toute concurrence !!!

Au n° 15, on aperçoit à travers les grilles, un jardin sur l'emplacement de l'ancien charnier de Saint-Gervais., qui a été fermé en 1765. L'ancienne chapelle de la Communion, désaffectée a été occupée un temps par une maison de confiserie. C'est dans cette chapelle que fut sans doute enterré Philippe de Champaigne. D'une fenêtre de la confiserie on avait vue sur l'église et les charniers. L'architecte Albert Laprade restaura cet endroit entre 1943 et 1945, en y installant un jardin. Malheureusement, ce jardin n'est pas accessible, on peut juste photographier à travers les grilles.

Au n°17, le motif central des balcons en fer forgé de toutes les fenêtres du premier étage rappelle l'orme de la place Saint-Gervais, mentionné pour la première fois en 1235, à l'occasion d'une vente et cité dans Le dit des rues de Paris, de Guillot vers 1310 : "Saint-Gervais et puis l'ourmetiau", preuve de son existence dès cette époque. En 1314, on le signale comme lieu de supplice : Philippe et Gauthier d'Aunay, accusés d'avoir entretenu des relations amoureuses avec les belles-filles de Philippe le Bel, furent suppliciés sous ses branches. Mais surtout l'Orme de Saint Gervais et Saint Protais était un lieu où venaient s'asseoir les juges "pédanés", qu'on appelait aussi "juges de dessous l'orme" les juges des seigneurs y tenaient leur juridiction et les vassaux venaient payer leurs créances "le jour de saint Rémy et à la saint Martin d'hiver". C'était aussi un lieu de réunion traditionnel des corporations, celle des Francs-Maçons, mais également les autres, les corporations pénitentielles ... Il y a tout lieu de penser que l'orme fut remplacé plusieurs fois. En 1787, Jaillot, historien de Paris, écrit d'ailleurs : "En face de l'église est un orme qu'on renouvelle de tems en tems." En effet, les estampes et manuscrits du XVIIè siècle ou du du XVIIIè siècle, il n'a guère plus de 7 à 8 mètres de haut et est toujours représente sur le parvis de l'église d'un muret de pierre.

Au n°17, le motif central des balcons en fer forgé de toutes les fenêtres du premier étage rappelle l'orme de la place Saint-Gervais, mentionné pour la première fois en 1235, à l'occasion d'une vente et cité dans Le dit des rues de Paris, de Guillot vers 1310 : "Saint-Gervais et puis l'ourmetiau", preuve de son existence dès cette époque. En 1314, on le signale comme lieu de supplice : Philippe et Gauthier d'Aunay, accusés d'avoir entretenu des relations amoureuses avec les belles-filles de Philippe le Bel, furent suppliciés sous ses branches. Mais surtout l'Orme de Saint Gervais et Saint Protais était un lieu où venaient s'asseoir les juges "pédanés", qu'on appelait aussi "juges de dessous l'orme" les juges des seigneurs y tenaient leur juridiction et les vassaux venaient payer leurs créances "le jour de saint Rémy et à la saint Martin d'hiver". C'était aussi un lieu de réunion traditionnel des corporations, celle des Francs-Maçons, mais également les autres, les corporations pénitentielles ... Il y a tout lieu de penser que l'orme fut remplacé plusieurs fois. En 1787, Jaillot, historien de Paris, écrit d'ailleurs : "En face de l'église est un orme qu'on renouvelle de tems en tems." En effet, les estampes et manuscrits du XVIIè siècle ou du du XVIIIè siècle, il n'a guère plus de 7 à 8 mètres de haut et est toujours représente sur le parvis de l'église d'un muret de pierre.

Vers la fin du XVIIIe siècle, certains critiques demandèrent la mise à mort de cet arbre légendaire qui cachait la vue du portail. L'orage de 1789 allait essayer, lui aussi, de renverser l'orme légendaire. Le 1er ventôse an II (19 février 1794), la section de la Maison commune demanda sa mise à mort et "décida que cet emblème de la superstition serait abattu, que son tronc servirait à confectionner des affûts de canon et ses branches brûlées pour en faire du salpêtre". On ne sait pas quand la place Saint-Gervais perdit son orme. Certains prétendent qu'il fut abattu en 1811 ; Victor Hugo le cite, dans Les Misérables, comme étant encore debout en 1832. Il est possible cependant qu'il ait subsisté jusqu'en 1837. Quoi qu'il en soit, en 1847, le curé de la paroisse demande que les rangées de platanes qui se meurent autour de la place soient remplacées par un orme. Le souvenir de l'arbre légendaire fut conservé non seulement dans les appuis de fenêtre et dans les plaques de cheminées, mais aussi dans une enseigne provenant de la rue du Temple, aujourd'hui au Musée Carnavalet. Depuis l'orme de Saint-Gervais se dresse à nouveau : Le 10 mars 1914, un jeune plant de quinze ans, provenant des pépinières du Val-d'Aulnay-en-Châtenay fut fiché en terre devant la vieille église. L'orme actuel a, lui, été planté en 1936. Avant la Révolution, Pierre. Sue, "chirurgien ordinaire de l'Hôtel-de-Ville", oncle d'Eugène Sue, aurait habité cette maison du n°17 ?

Vers la fin du XVIIIe siècle, certains critiques demandèrent la mise à mort de cet arbre légendaire qui cachait la vue du portail. L'orage de 1789 allait essayer, lui aussi, de renverser l'orme légendaire. Le 1er ventôse an II (19 février 1794), la section de la Maison commune demanda sa mise à mort et "décida que cet emblème de la superstition serait abattu, que son tronc servirait à confectionner des affûts de canon et ses branches brûlées pour en faire du salpêtre". On ne sait pas quand la place Saint-Gervais perdit son orme. Certains prétendent qu'il fut abattu en 1811 ; Victor Hugo le cite, dans Les Misérables, comme étant encore debout en 1832. Il est possible cependant qu'il ait subsisté jusqu'en 1837. Quoi qu'il en soit, en 1847, le curé de la paroisse demande que les rangées de platanes qui se meurent autour de la place soient remplacées par un orme. Le souvenir de l'arbre légendaire fut conservé non seulement dans les appuis de fenêtre et dans les plaques de cheminées, mais aussi dans une enseigne provenant de la rue du Temple, aujourd'hui au Musée Carnavalet. Depuis l'orme de Saint-Gervais se dresse à nouveau : Le 10 mars 1914, un jeune plant de quinze ans, provenant des pépinières du Val-d'Aulnay-en-Châtenay fut fiché en terre devant la vieille église. L'orme actuel a, lui, été planté en 1936. Avant la Révolution, Pierre. Sue, "chirurgien ordinaire de l'Hôtel-de-Ville", oncle d'Eugène Sue, aurait habité cette maison du n°17 ?

Perpendiculaire à la rue des Barres, voilà la rue du Grenier sur l'eau. Rien à voir avec une grange ou un hangar ... c'est ruelle du XIIIème siècle qui doit son nom à son voisinage de la rivière et à un personnage nommé Garnier ou Guernier, bourgeois de Paris qui fit quelques donations au Temple en 1241 et qui y habitait. Ce nom propre est devenu ensuite par corruption Grenier. En 1257, elle s'appelait rue André-sur-l'Eau. On la trouve aussi désignée sous les noms de Garnier sur l'Yaue et Guernier sur l'Eau. En 1391, elle figurait dans les comptes relevés de la taille sous le nom de Garnier-sur-l'Eau, et deux contribuables y étaient signalés, Jacob de Marcilli pour une maison "qui fust aux Nonneardierre, depuis aux moines de Prully, depuis à Jacques Lenoble, tenant à la maison du coin de ladicte rue de vers Seine", et Raulin Petit "d'austre part de ladicte rue, maison à apentis." En1833, la rue a été coupée en deux par la rue du Pont-Louis-Philippe.

Un édit de Henri III de 1577 avait permis aux marchands de vins d'y établir le siège de leur corporation. Ces statuts ont été confirmés par Henri IV, Louis XIII et Louis XIV. Blanchet Adam commence à y exercer vers 1595, et le "Monceau Saint Gervais" est cité officiellement dès 1680 comme lieu de tolérance au regard de la réglementation du commerce du vin, les "marchands de vin en gros du Monceau Saint Gervais" habitant et exerçant dans ce territoire à proximité immédiate du port de la vente au vin en grève.

Un édit de Henri III de 1577 avait permis aux marchands de vins d'y établir le siège de leur corporation. Ces statuts ont été confirmés par Henri IV, Louis XIII et Louis XIV. Blanchet Adam commence à y exercer vers 1595, et le "Monceau Saint Gervais" est cité officiellement dès 1680 comme lieu de tolérance au regard de la réglementation du commerce du vin, les "marchands de vin en gros du Monceau Saint Gervais" habitant et exerçant dans ce territoire à proximité immédiate du port de la vente au vin en grève.

Sous Louis XIV, les marchands de vin eurent le siège de leur corporation dans la rue Grenier-sur-l'eau, au-dessus d'une cour de passage, formant ruelle, dont parle l'historien Henri Sauval (1623 - 1676) dans son Histoire et recherches des antiquités de la ville de Paris, et qui menait à la rue aux Bretons. Leurs gardes et maîtres jouissaient des mêmes privilèges que ceux des six corps de marchands, et ils pouvaient remplir, par conséquent, les charges municipales et consulaires. Les armoiries qu'ils avaient obtenues en l'année 1629 comportaient principalement un navire à bannière de France, qui flottait entouré de six petites nefs, et une grappe de raisin en chef, sur champ d'azur. Au moment de la Révolution, le bureau se trouvait rue de la Poterie.

Au XVIe siècle, on trouve également des potiers dans la paroisse Saint-Gervais (cimetière Saint-Jean, rue du Grenier-sur-l'Eau), Saint-Paul (rue Saint-Antoine), Saint-Nicolas (rue aux Oies, rue des Gravilliers), et un four de potier, le seul actuellement connu pour la fin du Moyen Age à Paris, et une partie de sa production ont été mis au jour en 2001, lors de la fouille du Mémorial de la Shoah, allée des Justes de France, anciennement rue du Grenier-sur-l'Eau.. Une partie des actes notariés des notaires du quartier Saint-Gervais a été étudiée dans le but de retrouver le nom du ou des potiers qui ont travaillé dans cette rue.

Ainsi, les officines de potiers sont installées dans les rues proches de la Seine et du port de Grève où l'on pouvait s'approvisionner en bois. Ils sont également proches des Halles, principal lieu de vente. mais le four de la rue du Grenier-sur-l'Eau qui a cessé de fonctionner vers le milieu du XVIe siècle. Car les odeurs dues aux terres mises à pourrir, les fumées polluantes, les méfaits qui pourraient être occasionnés par l'emploi de plomb, de souffre et limaille, d'ocre et autres matériaux, et aussi la peur des incendies entraînent diverses procès et interdictions. Une lettre patente du 20 octobre 1563 du roi Charles IX vise à éloigner les industries polluantes comme la boucherie dans les faubourgs de la ville ; un édit du 21 novembre 1577 du roi Henri III homologue un Règlement de Police Générale pour les métiers et marchandises de la Ville de Paris et du royaume, et ordonne que "plus de tuileries ne seront construites dans l'intérieur de Paris". Comme le rappelle Lespinasse, à la fin du XIXe siècle, "... la salubrité de l'air, la pureté de l'eau, la bonté des aliments et des remèdes font les aspects immédiats des soucis de la santé publique. De là viennent les Ordonnances et les Règlements pour le nettoyement des rues, l'écoulement des inondations par les cloaques, et les décharges ... C'est sur ce motif que sont fondés les Règlements qui ordonnent que les tanneurs, les fours à cuire les poteries de terre, les teinturiers et les tueries des bestiaux seront éloignés du milieu des Villes"

Au lendemain de l'empire, le journaliste Auguste Vitu écrivait : "Pour sortir de la rue Geoffroy-l'Anier, qui n'a que huit mêtres de large et dont la perspective n'a rien d'engageant, les amateurs de pittoresque s'engageant dans la rue Grenier-sur-l'Eau, qui les mènera, à travers la rue des Barres, jusqu'au chevet de l'église Saint-Gervais. La rue Grenier-sur-l'Eau est si étroite qu'elle ne laisserait pas passer un chariot d'enfant, et n'est qu'une ruelle entre des murailles sans portes ni fenêtres, laissant à peine descendre le jour jusqu'au pavé glissant. Sa jonction avec la rue des Barres est pour ainsi dire bouchée par le surplomb d'une maison ancienne portée par des consoles et au-delà de laquelle on aperçoit l'abside de l'église Saint-Gervais (...) En quittant la rue des Barres, aussi sinistre d'aspect que placide en réalité, pour redescendre vers le quai de l'Hôtel-de -Ville, on revoit la clarté du jour, avec une satisfaction d'autant plus vive que, par la percée qui précède le pont Louis-Philippe, l'on aperçoit l'île Saint-louis, la montagne Sainte-Geneviève, et, à droite, la cathédrale de Paris" (Paris, Images et Traditions en 1889)

Aujourd'hui, une partie de la rue Grenier-sur-l'Eau, piétonne et plantée d'une rangée d'arbres, s'appelle l'Allée des Justes. Elle longe le Mémorial de la Shoah, inauguré le 14 juin 2006, et s'y élève le Mur des Justes.

Aujourd'hui, une partie de la rue Grenier-sur-l'Eau, piétonne et plantée d'une rangée d'arbres, s'appelle l'Allée des Justes. Elle longe le Mémorial de la Shoah, inauguré le 14 juin 2006, et s'y élève le Mur des Justes.

20:23 Publié dans balade, Histoire, Voyage | Lien permanent | Commentaires (2) | ![]() Facebook |

Facebook |

jeudi, 13 mai 2010

Balades dans Paris : le Marais des Templiers

En vidant la maison de mes parents, j'ai trouvé un recueil de 20 lithographies en noir de Gilberte A. Pomier-Zaborowska, "vieilles pierres de Paris" sur quelques vestiges remarquables du quartier latin et du Marais, assorties d'une préface de Pierre Mornand, "conservateur adjoint de la Bibliothèque Nationale", et de commentaires historiques dont je ne sais s'ils sont de l'artiste ou de Pierre Mornand. Mes recherches sur des sites de librairies spécialisées situent ces tirages dans les années 1930 ou 1940.

En vidant la maison de mes parents, j'ai trouvé un recueil de 20 lithographies en noir de Gilberte A. Pomier-Zaborowska, "vieilles pierres de Paris" sur quelques vestiges remarquables du quartier latin et du Marais, assorties d'une préface de Pierre Mornand, "conservateur adjoint de la Bibliothèque Nationale", et de commentaires historiques dont je ne sais s'ils sont de l'artiste ou de Pierre Mornand. Mes recherches sur des sites de librairies spécialisées situent ces tirages dans les années 1930 ou 1940.

L'occasion donc d'une promenade dans l'un des plus anciens secteur préservé de Paris !

D'abord un peu d'histoire ? Fondé à Jérusalem, l'ordre des Templiers ne se composait que de 6 religieux et du grand maître, lorsqu'ils quittèrent la Palestine et se présentèrent en 1128, au Concile de Troyes. Le pape Honoré II les accueillit avec une bienveillance extrême et confirma alors la fondation de l'ordre. Les chevaliers du Temple voulaient établir à Paris le siège de leur puissance, mais l'époque où ils vinrent s'y établir n'est pas bien précisément connue. On croit généralement que c'est Louis VI de France, dit le Gros ou le Batailleur, qui avait donné aux Templiers une maison voisine de l'église Saint-Gervais dans laquelle ils s'installèrent ...

La Censive du Temple, appendice à la thèse de Henri de Curzon "La Maison du Temple de Paris", publiée à Paris en 1888, qui dénombre les possessions de l'Ordre dans la capitale à toutes les époques du Temple, nous apprend que "C'est aux Barres qu'eut lieu une des premières donations que nous connaissions, celle d'une maison "de Froger l'asnier", avec toute sa justice, faite en 1152 (ou 1132 ?) par le comte Mathieu de Beaumont". Cette maison devait faire partie de la terre et seigneurie de Reuilly, alors hors des murs de Paris, et sur laquelle se trouvaient de très anciens bâtiments accédant au réseau de drainage romain

Au fil des acquisitions, les propriétés des Templiers occupaient une superficie de cent vingt à cent trente hectares et s'étendaient depuis l'entrée du faubourg du Temple jusqu'à la rue de la Verrerie. Elles englobaient le bourg Thibourg, une partie du "beaubourg" et des maisons éparses dans la campagne.

Au fil des acquisitions, les propriétés des Templiers occupaient une superficie de cent vingt à cent trente hectares et s'étendaient depuis l'entrée du faubourg du Temple jusqu'à la rue de la Verrerie. Elles englobaient le bourg Thibourg, une partie du "beaubourg" et des maisons éparses dans la campagne.

Au XIIIème siècle, les terres des templiers étaient coupées en 2 par l'enceinte de Philippe Auguste, construite entre 1190 et 1220. Deux portes faisaient communiquer les deux quartiers, celles dites du Temple et Barbette; une troisième, la poterne du Chaume, fut percée plus tard, à la demande des habitants, en 1287. Philippe le Hardi, par lettres-patentes de l'année 1279, reconnut à l'Ordre l'entière et libre disposition de ses biens avec la haute, moyenne et basse justice, pour toutes ses possessions en dehors de Paris, "depuis la porte ou poterne vulgairement nommée Barbette, comme les murs s'estendent jusques à la porte de la rue du Temple, jusques au fossé nommé vulgairement le fossé de Boucelle qui s'estend entre les Saulsoys de la rue du Temple et la terre de Unfroy Nuffle et de là, comme le fossé s'estend, jusques au coing de la Courtille Barbette, du costé des champs et de là suivant le chemin de Mesnil-Mautemps, jusques à la poterne Barbette." Quant aux possessions des Templiers à l'intérieur de Paris, Philippe le Hardi ne leur accorda que le droit de cens et celui de basse justice. La première maison des Templiers en faisaient partie ...